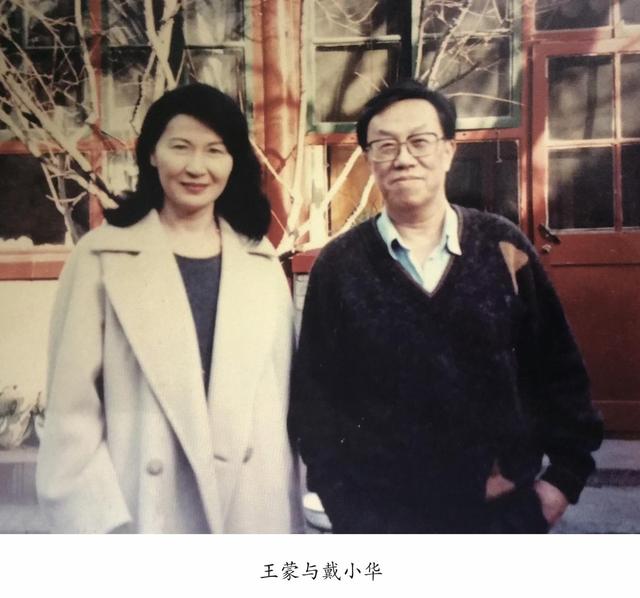

戴小华家族史《忽如归》为何让王蒙“久久不能平静”

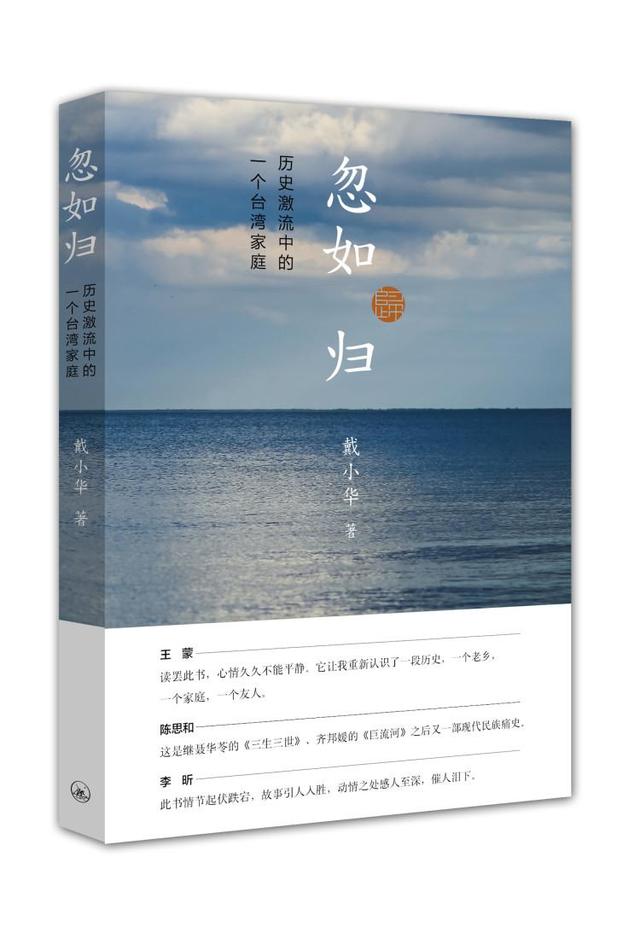

“1991年认识戴小华,已经20多年,直到读这本书才知道,她来自这样的家庭。”在上海作协大厅举行的马来西亚华人作家戴小华长篇纪实小说《忽如归》新书座谈会上,上海作协主席王安忆这样感慨。《忽如归》由上海三联书店出版,记述了戴小华家族1949年从大陆迁居台湾后的生活际遇,尤其用较大篇幅叙述了戴小华胞弟戴华光在轰动一时的“人民解放阵线案”中的遭遇。

评论家、复旦大学教授陈思和评价,《忽如归》的意义,不仅在于戴小华的家族记忆,而是这个家族成员的各种命运,连接着两岸两党半个多世纪的复杂关系,展示了不为人知的血泪故事,“这是继聂华苓的《三生三世》、齐邦媛的《巨流河》之后又一部现代民族痛史;这是一本大书,牢牢铭刻在20世纪中国人的沧桑记忆中。”

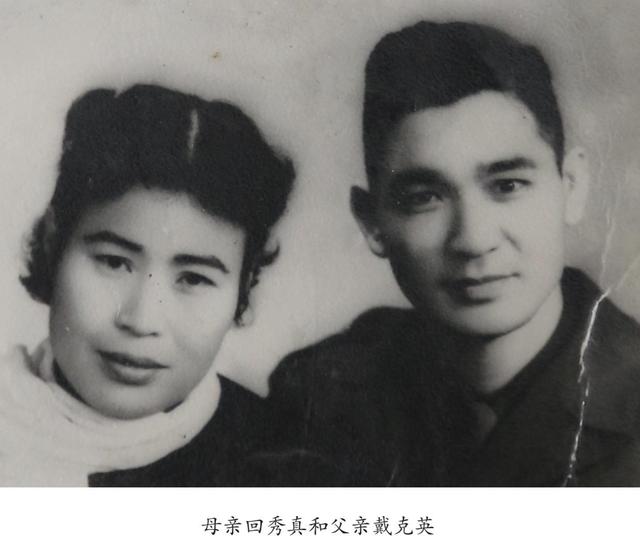

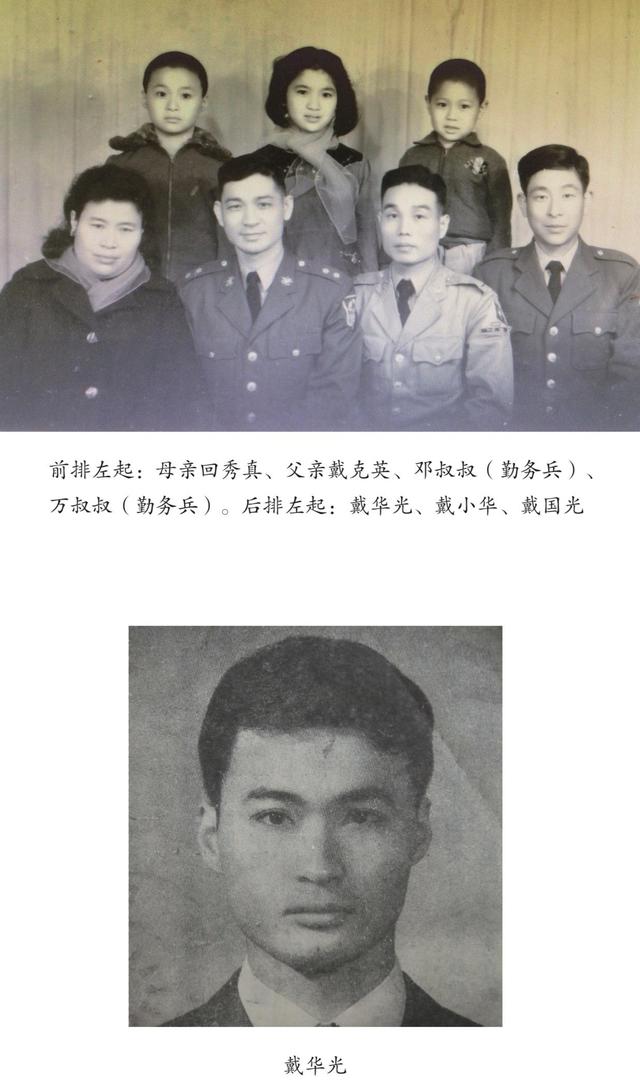

戴小华原籍河北沧州,生于台湾,婚后定居马来西亚。她是中马两国民间往来解禁前,第一位正式受邀访华的文化使者,也是马来西亚文坛具有代表性的作家。新书《忽如归》的副题为“历史激流中的一个台湾家庭”,故事从戴小华母亲在台湾过世,家人希望实现母亲叶落归根的心愿开始说起,讲述了戴氏家族近百年的生存生活史,尤其是从上世纪70年代到2005年戴小华父亲戴克英去世的近30年时光的家族故事。“读罢《忽如归》,心情久久不能平静,我相信戴小华写它时更是内心激荡。家园,对于她来说,是故土,是亲人,是国家,是心灵的归宿”,著名作家王蒙在序言中说,“这本书,让我重新认识了一段历史,一个老乡,一个家庭,一个友人。”

“自母亲过世,这个故事就在我心中酝酿。近二十年来,每当夜深人静,就会有一个声音在我耳边频频催促,似乎不写出来,我的身心就无法得到安顿。”为完成这部纪实性的作品,戴小华近十多年频频往来大陆、港台各地探寻搜集资料,而在三年写作过程中,她曾经视网膜脱落的左眼再度出血,眼泪时常不受控制地流下。她说,如此费尽心血,只为以自己的方式接近历史,触摸伤痛,既为告慰父母,更在于历史的真相需要不断补充,历史的延续需要不断述说。

“这是一段交织着悲壮和荣光的国史,也是一段谱写着爱与奉献的家史”,复旦大学教授陆士清认为,《忽如归》既有求真求实的史家精神,也有精心塑造人物的艺术匠心,更可贵的是其中包含着海外华人追求祖国和平统一的理想,填补了海外华人文学的一种缺失。“‘归’是小说的核心”,中国文艺评论家协会副主席毛时安说,对故土、对历史、对文化的回归渴求,让《忽如归》满溢着震撼人心的力量。

《忽如归》节选

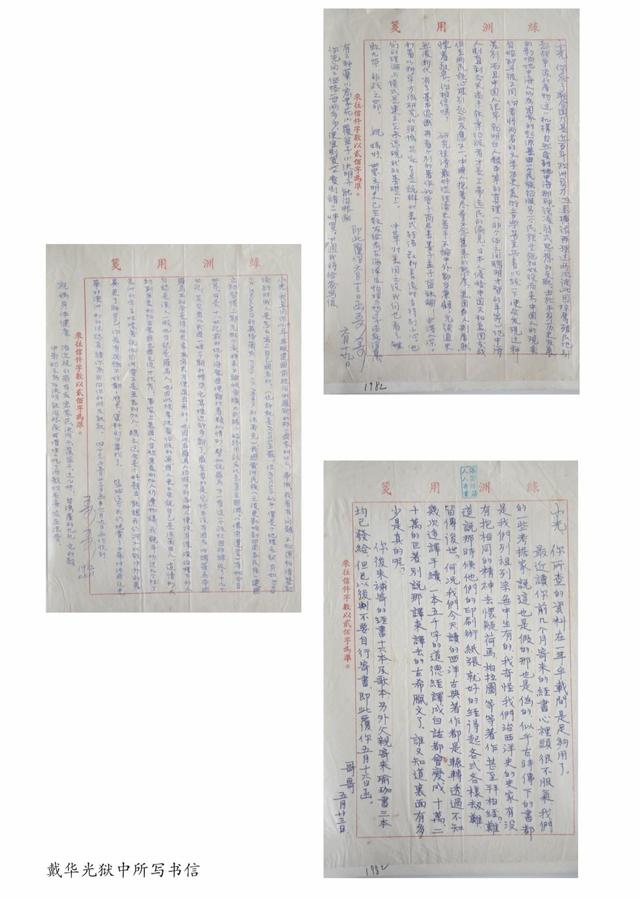

大弟自1978年1月17日被判无期徒刑,至1988年13日蒋经国去世,减到15年,1988年4月22日,在蒋经国去世百日全面特赦政治犯的时机下终于重获自由。在这十余年中,小弟生活的重心几乎都和大弟有关。

他每星期和大弟通信一次(狱中规定一星期只能通信一次,而且只能写一页纸),告诉他家人的近况,当然都是报喜不报忧;帮大弟买他想看又被允许看的书,帮他买各种他开的中药(直到他出狱后我们才知道,他在狱中曾经病危,最后靠看中医书和吃中药自救,才死里逃生。当然,也有许多药是帮其他没亲人或家境差的狱友买的);最重要的任务就是千里迢迢带着母亲,每月一大早从台北松山机场搭机去台东,然后转乘八人座小飞机飞往绿岛,下机后再搭车(由于岛上汽车较少,往往只能搭乘摩托,母亲体型庞大就更加辛苦)前往那深不可测的政治犯监狱——绿岛探望大弟,然后赶在当天再回到台北(因在绿岛没有让外人住宿的地方)。

绿岛原名“鸡心屿”,取其形态若鸡心,面积约16平方公里,后来又叫“火烧岛”。

所以得此名,除了它乃一火山集块岩构成的岛屿外,还有多种解释:一说是早期先民入岛之初,观音洞台地附近常见红色火光和火球,在台地上来回滚动,红光四射。经岛民入山寻找,才发现有酷似观音坐像之钟乳石,因而得名。二说因岛上渔民出海捕鱼常遇浓雾,为了让亲人安全回家,家属于高山上点燃一堆堆篝火,作为指引回航之标志,于是夜间岛上火光冲天。三说过去岛上没有电,也缺乏燃油,到了晚上,岛上居民就点燃火把照明,远远望去,好像整个岛都在燃烧,故名“火烧岛”。

直到日本统治台湾地区期间,这里就成为专门关犯人的地方。因为绿岛位于太平洋中,四面环海,与世隔绝,犯人不易逃脱,几乎是有来无回。关在这里的全是重要的“政治犯”和黑道的领袖人物,于是它还有一个可怕的名字:“魔鬼岛”。

其实绿岛的景致相当优美,远远望去,全岛一片绿茵蔽日,树木繁茂,坐落在碧海白浪中。所以国民党退居台湾地区后,深觉“火烧岛”名称不雅,1949年改称为“绿岛”。然而景色再美,我们也没有心情欣赏。此外,岛上的三座监狱的名称也很美,分别是“绿洲山庄”、“进德山庄”、“自强山庄”。大弟被关在“绿洲山庄”,不明就里的人光听这名字,还以为是哪家房地产商开发的别墅小区呢!

就为了那每月的半小时探望(狱方规定),每次都花掉小弟近半个月的薪资。

当我从国外回到台湾地区,就由我陪着母亲前去探望,大姐也间中陪着母亲去过几次。

虽这么辛苦折腾,母亲从没落下一次不去,因只要见上儿子一面,说上几句话,母亲的心就踏实了!回到台北家后,她又开始数着下次见面的日子。

其后几年,由于母亲年岁已高,加上大弟的劝阻,才每隔半年前去探望一次。

或许真是因为路途遥远,交通不便,我们在绿岛从未碰到过一个前来探监的受刑人家属。

还好新家附近有间基督教会,母亲经常去听道,和教会的姐妹们一起去做公益的事。有时,我会带她出境散心,才能帮她渡过这段艰难又悲痛欲绝的日子。

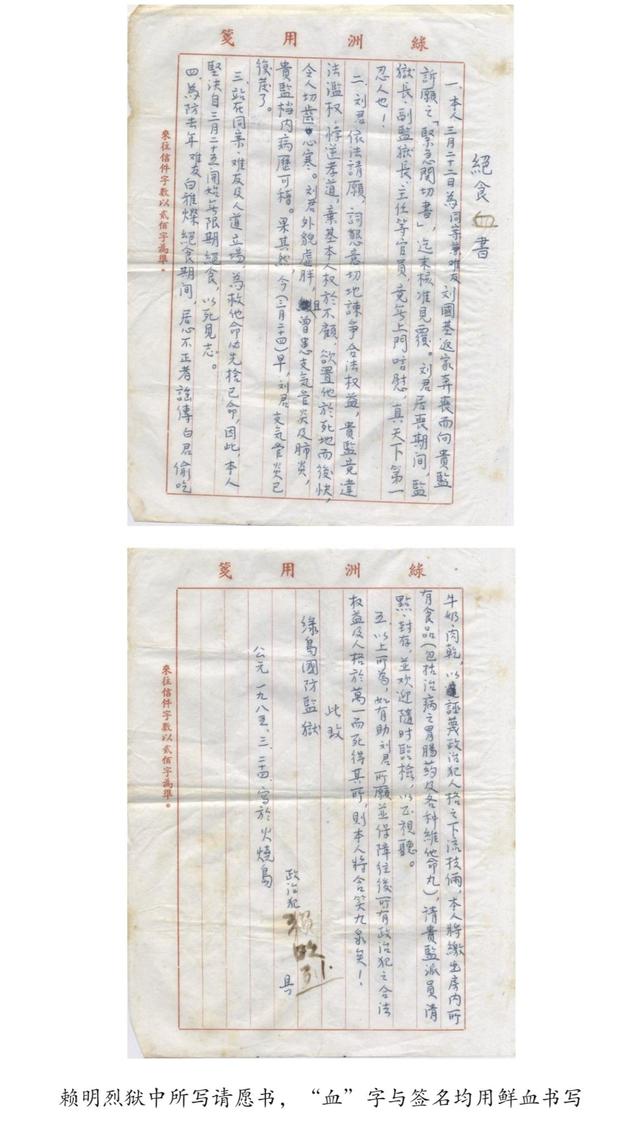

然而,和大弟一起入狱的赖明烈和刘国基就没那么幸运了!赖的母亲在1986年1月脑溢血过世,离他出狱仅差半年!刘更惨,他的父亲在1985年3月病故,他要求回家奔丧,狱方不批准。于是,大弟发动抗议,因而被关进黑牢,赖明烈向狱方写“绝食血书”(详见附录二),最终狱方批准刘回家奔丧。

那时,任何犯人无论是从台湾地区本岛押往绿岛,还是自绿岛押回台湾地区本岛,都得戴上手铐和脚镣,以防逃跑。其实,这是非常不人道的做法,万一遇上空难,他们必死无疑。

所以,当好几位狱警架着枪陪同刘步入灵堂时,刘的母亲见儿子戴着手铐,顿时吓坏了,以为他在监狱天天受此酷刑。刘号啕痛哭,跪在父亲的遗像前磕了几个头,要求狱警解开他的手铐,为父亲上香。狱警不允,刘靠在墙边,对着一位押解他的校官厉声说:“如果你们不解开我的手铐,我就立刻撞死在这里!”校官一听,要是押解的犯人出事,他可担不起这责任,就赶紧将手铐解开了。刘为父亲上了香,磕过头,狱警立即架着他离开。刘走后,他的母亲因担惊受怕,伤心过度,在1987年7月7日刘出狱的前一个星期也过世了!

现在想起来都觉得可笑,相信当时中共都会觉得莫名其妙,他们什么时候居然在台湾地区发展了这么一个外围组织。国民党居然向他们“推荐”了这六位全部出生在台湾地区,从小在台湾地区受教育,从未离境(除了大弟1975年9月到美国留学不到一年),从来没加入过共产党也从未接触过共产党的新“党员”。

自大弟被抓,大姐就怀疑举报人是他女友的父亲。因为和大弟最亲近的女友居然不在被捕之列,而且在案件公开前,她是第一个通知母亲的人,事后就从未和我们联系,连家也搬了!

我们虽气愤,但也苦无证据,事后,也能理解在“白色恐怖”时期,身为父亲,为了保护女儿不受牵连,举报也是必然的。

直到最近,我才敢问起大弟对此事的想法,他在回复的电邮里写道:

我和她第一次见面具体的时间想不起来了。妈妈和她妈妈好像在我们住板桥时就认识,而且还结拜过。所以妈妈叫我们喊她母亲为姨妈。第一次在自立新村见面时年纪都还小。我正在海专读书,她有一个妹妹,一个弟弟。并没说什么话。因为不好意思。

经过了很多年,这段时期我也交过几个女朋友。妈妈虽然跟她母亲有联系,但在我印象中,他们以后也再没来过我们家。一直到我出境前,母亲非要我到她家跟他们辞行,才又见了面。这次见面也许都大了(她比我小四岁),她正在铭传读书,见面后不再像小时候那么腼腆。记得当天晚上聊得很开心,也无视别人在场,居然聊了很晚(这是我有生以来的第一次)。

出境之后我们的书信一直未停。有一次还因为我信的内容过于激烈,她将她的回信交给了我海专的一个同学,让他在航经海外的码头时投递给我,要我以后别在信上说不该说的话。因为她父亲是三军参谋大学的教官,学生很多。有一位在“警总”任职的学生,曾为我信内容的事询问过她父亲。从那以后我就不再在信上和她谈政治。

回台之后,我们继续来往。虽然感觉她母亲不太乐意(因为我的回台,不再留学),但也没真正反对我们交往。我经常到她家。我们相互约定每个月存多少钱,准备将来结婚用。我们甚至买了戒指私底下订了婚。我们也有过孩子,当她告诉我时,我已无法承诺结婚的事,于是,在她强烈的要求下,虽然我内心非常不愿意(今天想起来当然可笑,但那时候不知道为什么,我心里很想在我死前留下一个后代),最后还是带着她去偷偷打掉了。

但是,可能吗?我们的梦想?结婚生子,从此过着幸福快乐的日子?

我并没有把所有的事都告诉她,可她不是傻子,多少感觉我正在干着什么。

直到有一天,我再也无法忍受自己心中的煎熬,约她见面,决定跟她分手。

分手是在大直桥下进行的。她听到我说分手,一时错愕不已,哑口无声。因为,经过了一年多全无后援完全自主的“革命”工作,我已身心俱疲。望着她两眼哗哗的泪珠,我记不清那天晚上说了些什么了。三姐,实话说,如果真是她父亲举报的,我一点也不生气。你们更不该生气。那天晚上她哭着回家,家里人肯定是会问的。但我坚信即使她的家人生气或怀疑,也不至于会去举报,想置我于死地。

从大弟回复我的电邮里,起码让我分析出一些端倪:

一,他在美国与女友通信期间,已被“警总”注意了!所以大弟返台后的行踪必然都在“警总”掌握中。

二,这只是他和几位有着共同理念的朋友在没有任何外援和资助的情况下的自发性行为。

三,他是真心爱着女友,提出分手是为了避免让她受到牵连。分手后,如真是女友父亲为了保护女儿而举报他,他也不怨恨。

四,既然女友已提醒大弟,她父亲任职“警总”的学生已问起 他俩来往信件的内容,大弟就绝不是茫然不知,而是“明知不可为 而为之”。他为了“两岸和平统一”的民族大业,宁愿牺牲爱情、婚姻、孩子、家庭和自己的性命。

由此,也验证了1977年12月5日《星岛日报》的那篇报道:戴的活动就像他“有意被捕”一样。他们的行动真的是“太天真”,“太不小心”和“太业余化了”!

这时,我的内心深处像遭受了重重的撞击,这种感觉竟然和我在姆鲁山洞(位于马来西亚沙捞越)观看蝙蝠出洞奇观时类似。

姆鲁山洞的鹿洞里有着成千上万的蝙蝠,只要不下雨,每天下午5时半至6时15分,就有100万至300万只蝙蝠,由鹿洞口成群结队地飞向天空,捕捉昆虫为食物。不过,因为有老鹰等在洞口伺机捕杀,所以,每次蝙蝠出洞,必有一些愿意牺牲自己去喂饱老鹰的先行者,才能让其他蝙蝠安全出洞。

牺牲,本就是一种不得已的非常手段,是弱者在最残酷,血腥的死亡绝境中,被迫选择的,唯一可能制胜的形式。

“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。这是许多人都知道的一首慷慨悲歌。这支悲歌象征了侠士的正义和烈性,象征了作为一种失败者的最终抵抗形式。

在司马迁所著《史记•刺客列传》中,只记载了五位侠士,荆轲是其一。可见,这种高贵的精神,在人类中并不易见,它可能百十年一发,但姆鲁山洞的蝙蝠,却将这种高贵的情操,天天显形于世间。

当蝙蝠出洞时,几十只蝙蝠自洞口冲出来,霎时,守在洞口的一群老鹰擒住了它们各自的猎物。

不一会儿,残存的蝙蝠又飞回洞内。我想,它们应是通知同伴,危险已除。没多久,一条条抖动着,聚拢成黑色飞龙形状的成千上万的蝙蝠,不停地自洞内蜂拥而出,在天空中摆动飞跃。

这简直是我无法想象的景象。我一动不动,屏住呼吸,而这一刻就永远活在了自己的心里和血里。

就是因为有这些牺牲者,蝙蝠的香火才得以延续。

就是因为有许多像大弟一样愿意牺牲的先行者,台湾地区最终才能完全解严解禁,两岸同胞才得以相聚。

记得一位哲人说过:每个人的内心都富有勇士精神,只不过,时间的推移和不幸的命运使得其中一些人逐渐失去了这种勇士精神,但是,意志坚强的人却绝不会屈从命运和天数的安排,他们会一如既往地奋斗,求索!

而这些人往往在辛勤耕耘,不懈奋斗的过程中,在还看不到任何成功希望的情况下,仍然会坚持,靠的就是一种超凡的勇气。即便许多勇者在奋斗的过程中未能取得成功,他们的勇气和品格也绝不会有所折损。

这就像日以继夜,前仆后继,不停拍打着岩石的海浪(这海浪是由历史洪流,时代潮流掀起的,是人民的力量相激相荡的产物),久而久之,海岸的形状就慢慢改变了!(文/施晨露)

选自戴小华著《忽如归:历史激流中的一个台湾家庭》上海三联书店2017年1月第1版