万岁枯藤

万岁枯藤比喻用笔效果如山中年深岁久的枯藤一般蕴涵自然而又丰富的变化。“万岁”言其底蕴丰厚,散发出高古醇美的气息,“枯藤”言其形态变化莫测,遒劲苍茫。

万岁枯藤生于幽谷之中,其形态虬曲盘旋、变化离奇,历经岁月风雨更使其表皮皴裂而有古拙、斑驳之感,同时又有顽强的生命力遗蕴其中,而这一切皆出于自然的造化,“人法地,地法天,天法道,道法自然。”书法之中于此种种取像,以墨色线条的浓淡粗细、曲直盘旋来表现刚柔交错、厚重空灵乃至古拙离奇的变化便形成了万岁枯藤的效果。

卫夫人的《笔阵图》中记载有“竖如万岁枯藤”,其实并非只有竖垂下来线条的才能称作万岁枯藤,抛却皮相之谈,对万岁枯藤的把握更多的还是要从精神和状态层面,它是身心合化于自然的一种外现,作为一种书法效果,万岁枯藤比屋漏痕变化更为离奇丰富,更加冥合自然,更无人为之迹,对于书写状态的要求也更高。

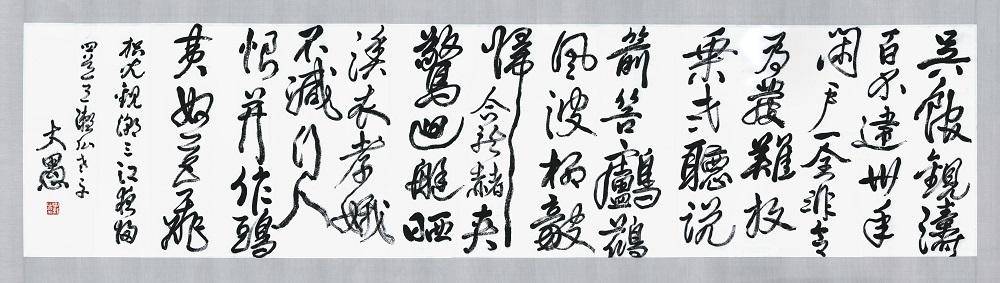

大愚书法作品

抽象主义先驱康定斯基认为线条本身是有生命的,它甚或有着自己的温度、情感乃至声音。“万岁枯藤”的线条则可以看作是抽象与具体,简约与丰富的完美统一体。在其中,我们可以看到线条曲直的无穷变化;书写速度的瞬息变化;墨色干湿浓淡的层次变化,可谓一笔百变,遗蕴无穷,而这一切变化都出于和谐自然,毫无人力布置的痕迹,从而展现出线条高阶的艺术美感。

屋漏痕

屋漏痕是一种自然的用笔状态而产生的效果,因其如破屋壁间雨水渗漏之痕,其形凝重自然故名。唐代陆羽《怀素别传》载:素曰:‘吾观夏云多奇峰,辄常效之,其痛快处,如飞鸟出林,惊蛇入草,又如壁坼之路,一一自然。’真卿曰:‘何如屋漏痕?’素起握公手曰:‘得之矣!’。又南宋姜夔《续书谱》称:“屋漏痕者,欲其无起止之迹。”

古代屋漏逢下雨时,雨水自墙壁上慢慢蕴积浸润而下,自然流淌而出现各种痕迹,因为墙面凹凸不平,水流下时形成的痕迹也会随之曲折变化,“屋漏痕”即是这样一种变化自然而又沉实有力的线条效果。屋漏痕中的“漏”字强调的是雨水渗积成滴,沿泥墙蜿蜒下注,缓涩而行,盈科而进,含蓄蕴积,浑厚沉着,圆活自然,在书法中要实现这种效果需要中锋行笔,不可过于流滑一泻无余,要徐而有度,缓而有物。

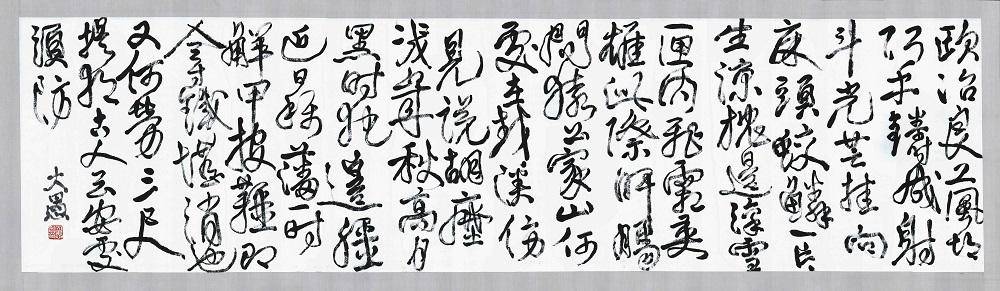

大愚书法作品

白居易曾说:“庄列寓言,风骚比兴,多假虫鸟以为筌蹄。”古代的书法家谈论书法时的种种取象其意亦是如此,如怀素所言“飞鸟出林”,“惊蛇入草”,取其精韵,得其仿佛,心有所悟即可,而不可按图索骥,书法毕竟是由内在的精神外化为各种效果而非相反,对于笔法精神和效果的理解应遗形取神而不可太过拘泥于具象,主要是从中领会笔法自由、自在、自然的神韵。

折钗股

折钗股是一种线条饱满圆润同时又蕴含粗细曲直各种变化的笔法效果。马宗霍《书林记事》载:(颜真卿)问曰:‘张长史见公孙大娘舞剑器得低昂回翔之状,兵曹有之乎?’怀素以古钗脚(折钗股)为对。”

古代的发钗都是由匠人纯手工打造,有着金属特有的柔韧和骨力,且因其材质的延展性,金属边缘会呈现出自然的弯曲变化,这种看似“不完美”的线条却少了些刻意修饰,多了些饱满圆润和自然变化,同时直中有曲,曲中有直。倘若要将书法线条写成折股钗一般,那就要求中锋运笔,同时要一波三折,富于变化。

有人认为折钗股是钗股弯曲处的那个圆弧形态,这种观点对这种笔法效果的理解显然过于具象化了,艺术是一种自由灵活的表达,过于具象的理解是与艺术的本质追求相背的。我们再看颜真卿和怀素二人的对话。颜真卿说张旭从公孙大娘舞剑中得到笔法的启发,因舞剑之时剑锋所形成的圆转曲折之迹如凤舞龙翔,丰富多变。

大愚书法作品

怀素则以折钗股对之进行了必要的补充说明,一是说这种变化主要指的是线条曲折的变化,二是说这种线条不只是盘旋曲折,还要直中有曲,曲中有直。从中我们也可以总结出折钗股的三个主要特点,即:①圆劲有力;②曲折变化丰富;③直中有曲,曲中有直。

在后工业化时代的今天,折钗股这种书法效果还有其现实意义,古钗是手工打造而非流水线生产,斑驳的岁月感且不说,它还包含有人的情感、人的创意以及不可避免的天然随机性,需要技术与艺术,人力与天然的完美结合,只有技艺精纯且匠心独运才能创作出好的作品,作为于此取类的一种笔法效果折钗股亦是如此。

大愚,号虚空,出生于1964年,其用笔如作篆籀,洗练凝重,遒劲有力,在行笔谨严处,有纵横奇峭之趣;喜好于书画有关的笔墨学者,追寻黄宾虹先生的五笔七墨的独特画风,目前有代表作《新富春山居图》《拟黄山汤口》《秋鸿》《创世之柱》《十方世界》等。