30岁还不结婚,真的太晚了吗?

在中国,女性超过30岁还不结婚,就会被贴上“剩女”的标签。

郭盈光就是个标准的“剩女”:34岁、海归女艺术家、未婚。

2015年时,郭盈光第一次到全国最有名的相亲角上海人民公园体验,被现场人山人海的父母和相亲广告震撼,她开始做调研,拍摄记录,并做了一组名为《顺从的幸福》的摄影作品。后来她发现照片里那些为孩子征婚的父母们,都显得特别焦虑,好奇心下,她决定亲自去人民公园,为自己征婚。连续几个星期,她每天到公园,举着一张自认为条件还不错的相亲广告,后面藏着摄像机,记录下相亲角家长的真实反应。这些家长的话,让她内心受到十万点暴击,以下是郭盈光接受采访时的自述:

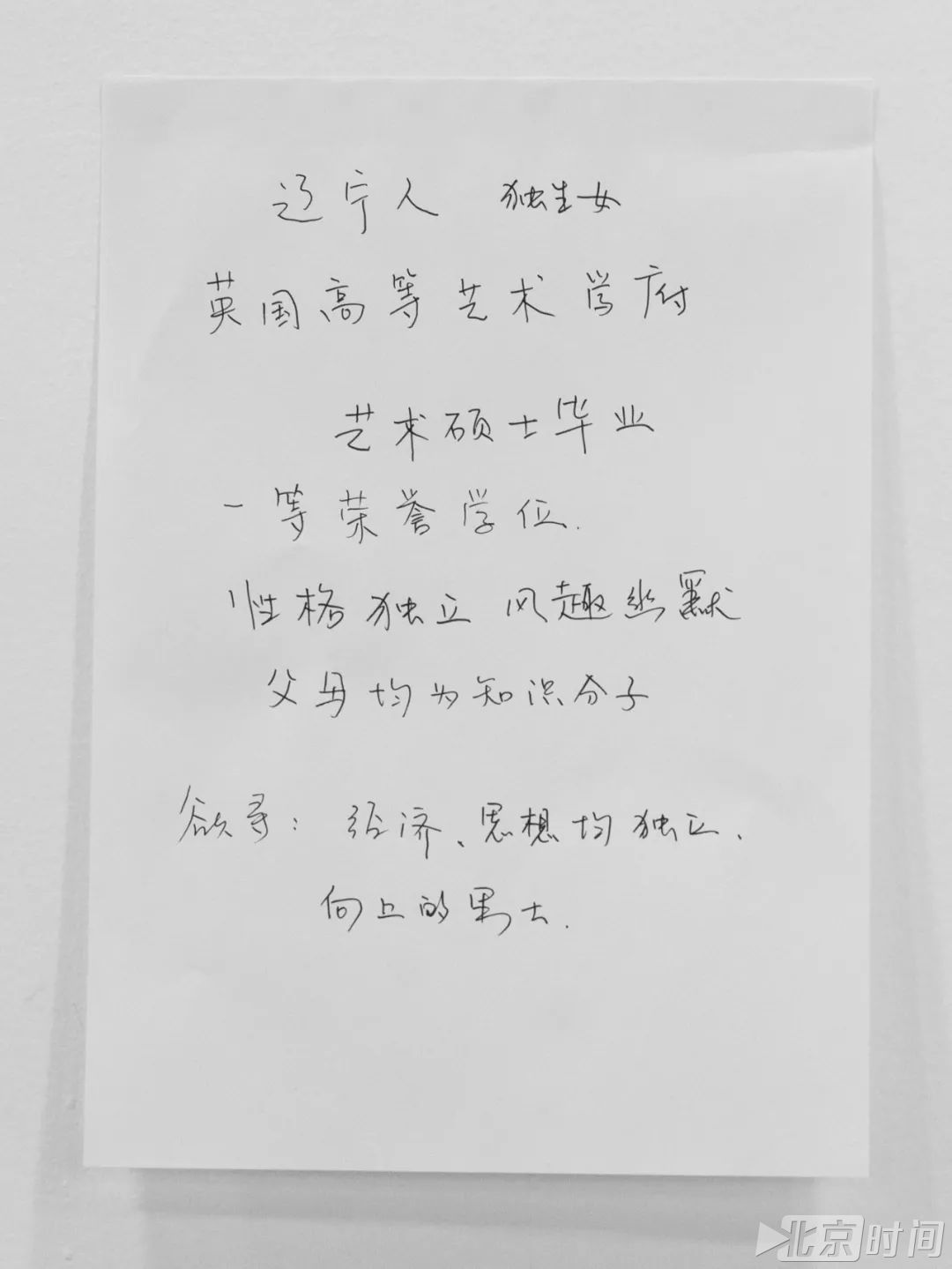

这个作品,是我伦敦艺术大学的毕业创作,围绕剩女、相亲这个社会现象展开。

一开始没想过作品最后怎么呈现,我更多是好奇,相亲公园到底是什么样的。我在两年里去了10多次相亲公园,带着相机拍了一些照片。

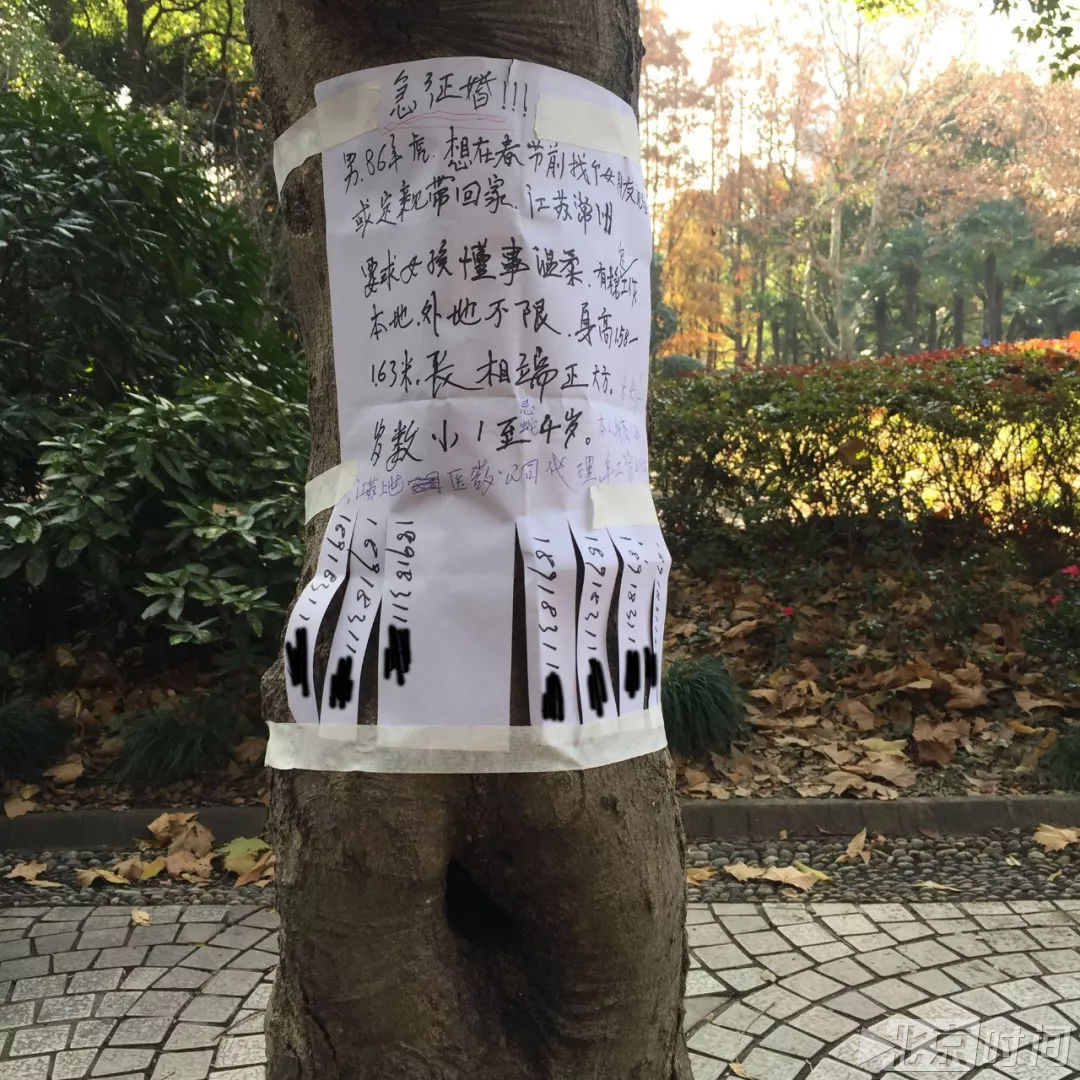

后来越做越深,我就做了一个行为艺术:举着自己的征婚广告为自己相亲。

我第一次去人民公园是2015年的夏天,觉得挺震撼的。

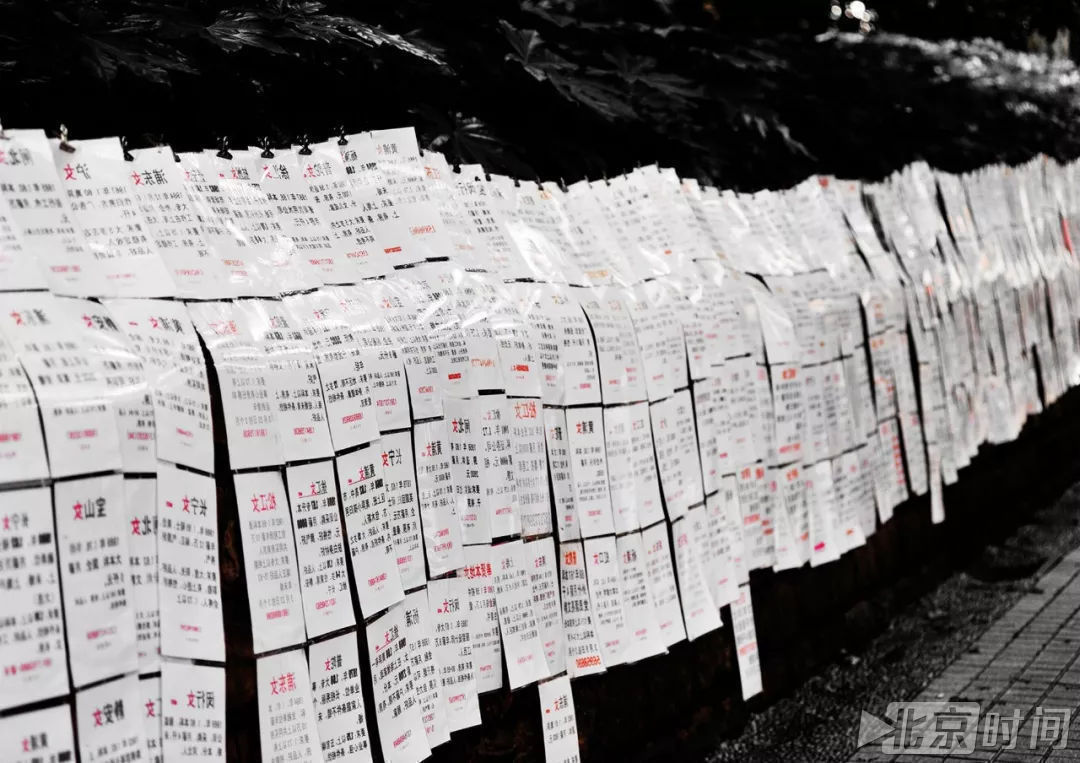

公园里到处都是人,路边摆满了雨伞,上面挂着相亲广告。这里就像个人才市场,家长为孩子写的相亲广告,感觉就像是一个个人,在被展览、被挑选,看好了就交换信息。

这个人民公园我查过,是全国有名的相亲公园,在上海存在有10年了。家长之间都很熟悉,因为他们每个星期都会来,算是他们一个消遣的地方吧。

很多被相亲的年轻人,他们可能不知道自己的父母去给他们相亲。

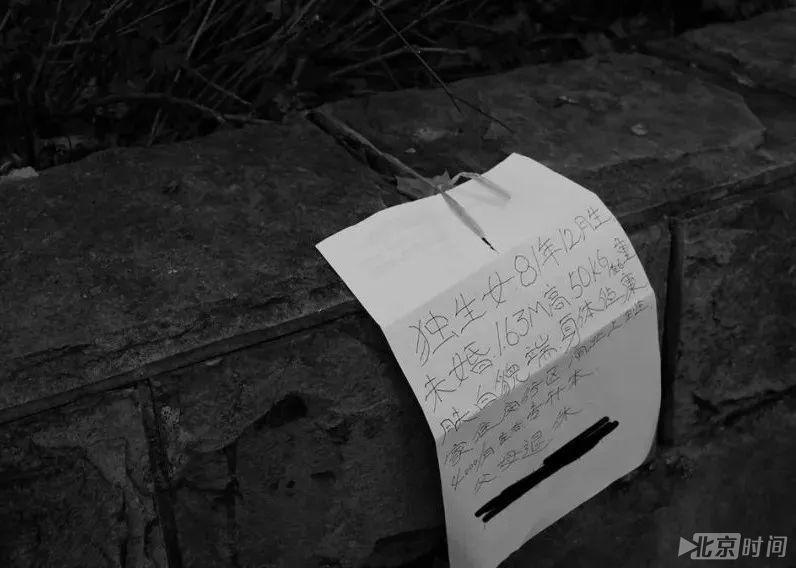

相亲广告上,写着家长认为“稳定”的信息,一般就是年纪、月薪、工作。

男生每个月的工资肯定要写,很重要的就是是否有独立住房,有车;女生首先要写年龄,我也看到他们会写一些很符合社会对女性的预设标准的,比如皮肤白皙、长相佳、身材姣好、会做饭、很随和。

我抓拍了一些相亲公园的场景,和家长的肖像。

等我回家把这些照片打印出来,摆在墙上、地上自己看,我才发现,照片中那些替子女去相亲的父母的脸特别焦虑,没有一个看起来是开心的。

他们到底为什么不开心?我大概就有一些问题产生了。

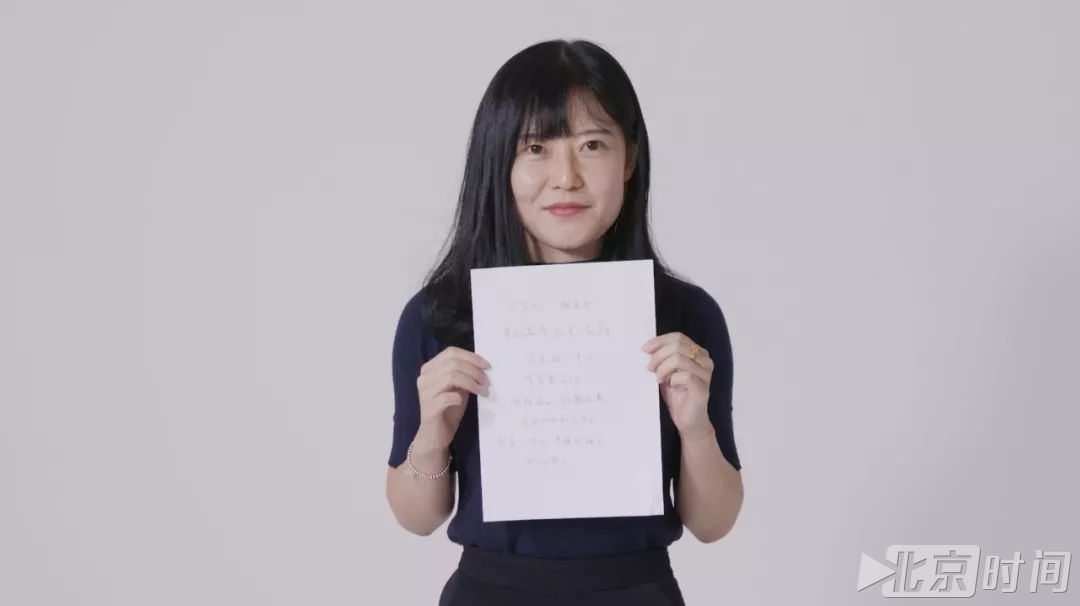

这是我当时给自己写的一份相亲广告,上面写了一些我认为可以评价我、我自己也很骄傲的信息。拿着这张纸,我就去人民公园为自己征婚,用摄像机记录家长的真实反应。

我今年34岁,还没结婚,已经到了所谓剩女的年纪,但是我有很多观念和相亲公园的家长不一样。当时去,心态就是对着干,故意没有写年龄。

我往那一站,围了一大堆人过来。所有叔叔阿姨第一句话:你怎么没写年龄?你几几年的?一听说我的年纪,他们的反应都是,这么大,你这个情况麻烦了……

有一个阿姨,问完我多大之后说“勇气可嘉”,然后转头就走了。

他们也会当我不存在,以我为一个例子,展开讨论。

比如来自一位大叔对我年龄的叹息:“这就来晚了。早3年,都排好长的队。”

一位老阿叔对我高学历的捉急:“你看她读到硕士,没什么用。女孩子不要读太多书,读个大专、本科就蛮好的。嫁出去,嫁完生个小孩,也挺稳定的,多好。读了好多书,把自己都耽误了,现在很难配,相当难配!”

还有个爷叔把我形容为:“在这里,男的就是银行卡,你有钱,你就可以买房子,所以女的就是房产。你看她,长得还行,又没结过婚,这个房型还可以。但是她年纪大了,所以她这个房子在郊区。”

朋友因此给我起了个外号:“最美郊区房”。

这个行为艺术做了几个星期,每次大概一个多小时。这感觉有点给自己找罪受,还挺受刺激的。

第一次站了5分钟,我就不行了,必须找个地方静一静。虽然有心理准备,但这些叔叔阿姨的反应,还是超出我的预期,有种“你完了,我替你感到惋惜”的感觉。

所有人都针对我的年纪去问,其他信息,他们并不是特别关心。

我就觉得,凭什么?我在婚姻市场上,已经贬值到这种程度了吗?

相亲公园,其实是一个恬静的地方,有一些绿植、荷花池,还挺美的;同时又有很现实的一部分,比如焦虑的家长。

我把这两种摄影结合,做了一本手工书。相亲主题的照片藏在风景照片后面,系上红绳,隐喻被安排的婚姻关系。读者在拉扯红绳的时候,才会看到写实的相亲照片,感受到一种忧虑的情绪。

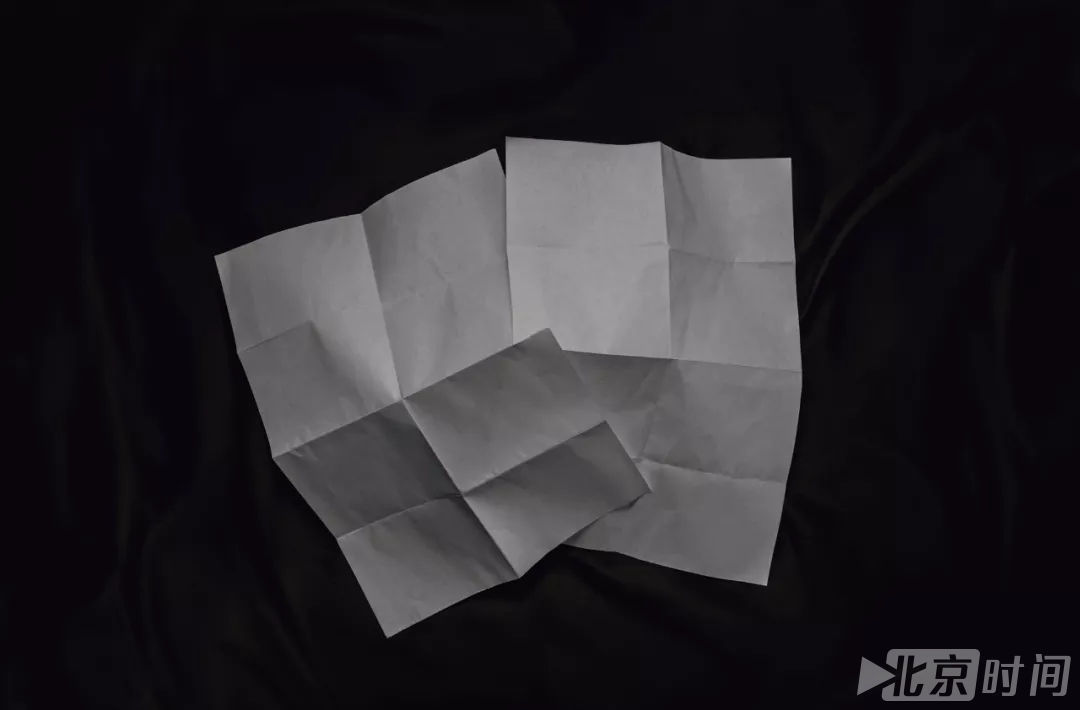

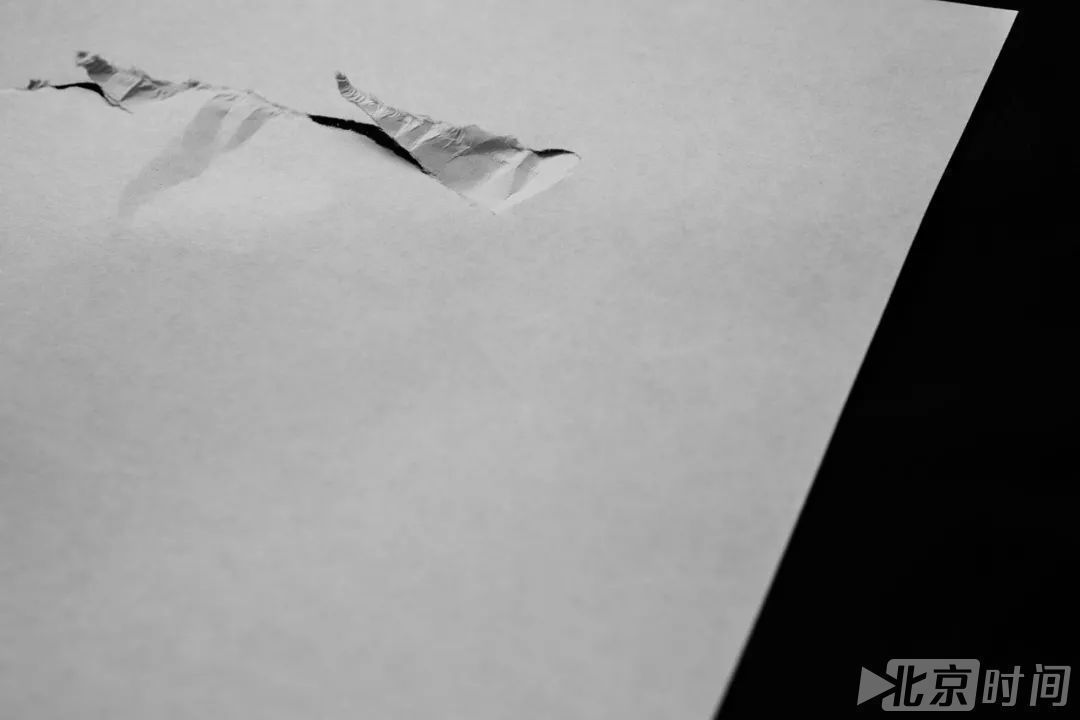

我还做了一组抽象的纸张摄影,描述被相亲、被安排婚姻的这些人,他们之间的关系。

我用纸的一些物理状态,比如撕裂、折痕,表达一种细微的疼痛。它们可能受伤面积不大,但依然让人有一种不舒服、不自在的感觉。

做完这组作品,我其实心态变化挺大的。

一开始,我不喜欢“剩女”这个词,更多是一种对抗。那些家长在说我的时候,我觉得多多少少对我是一种不尊重。后来因为我老去,我发现,从他们眼神里透露出来的,是一种关心的态度。在他们的价值观里,会觉得这是为你好,你怎么这么不着急。

我就在想:他们过得好吗?对现在的生活满意吗?子女结婚之后,他们就能摆脱这种焦虑吗?

父母也应该有自己的生活。

我选择出国读书的年龄刚好30岁。曾经有个交往了很久的男朋友,以为会结婚,结果分手了。当时觉得完蛋了,自信心很受打击,也感受到了年龄上的焦虑。我必须做出一些改变。

后来就有了这组作品,在不同国家展出,得到了很多共鸣,我挺开心的。

我还是挺相信缘分的,也不反对婚姻,但它不是女性在规定年纪内必须要完成的一件事,不是衡量幸福的唯一标准。

结婚这事急不来。

现在我也没人催婚了,他们可能担心,催完之后,我回头就做进作品里。

你被催婚了吗?

一旦到了年岁,婚姻大事就被父母提上了日程,成为无数未婚青年逃不开的“魔咒”,日常中我们也会经常被一条又一条的关于相亲、关于催婚的文章、新闻挑动着紧张的神经。

95后男子加入"被催婚一族" 相亲日程排满整个假期

春节期间,家住贵州省盘州市鸡场坪镇移山村的王文还没到家,由母亲安排的相亲日程已排满了整个假期。在家人的社交群里,亲戚们早已七嘴八舌地讨论起来,"今年狗年他已经23岁了""春节不找平时找不到的""要求不要太高"。春节,外出务工的贵州农村男女青年集中回乡,春节是娶亲说媒的最佳时机,也是七大姑八大姨说媒"业务繁忙"的时节。对于结婚这事,王文觉得自己还很年轻,但是母亲的频繁催婚,令王文无奈,一向孝顺的他不得不听从母亲的安排。王文无奈地说:"不是在相亲就是在相亲的路上,都要有'相亲焦虑症'了。"

1995年出生的王文初中毕业后去了沿海打工,在厂里也交过几个女朋友。但用王文的话说:基本都是"闪恋闪分"。"还年轻不着急,也很少有外地女孩愿意嫁到老家去。"王文说。可在王文母亲陈小稳的眼里,年龄越大结婚越难,"30岁是个坎,过了30岁还不结婚,想结婚就难上加难了。"在王文所在的村子里,已到婚龄仍未结婚的"光棍"有几十个,令陈小稳产生了"讨不到儿媳妇"的焦虑。早在前几年,王文还没到适婚年龄,陈小稳就催促他找女朋友。

男子自杀获救:被催婚谎称有女友 父母催逼带回家

因为不堪父母催婚,杭州32岁的小刘(化名)谎称已有女友,父母又多次要求把女孩带回来见面,小刘"走投无路",竟自杀。记者从杭州警方获悉,杭州市公安局滨江区分局西兴派出所10日处置一起因"催婚"引发的自杀未遂事件,涉事男青年被救回。据介绍,小刘单身多年,但经不住父母反复催,谎称已找了女友。父母拿出30多万元积蓄,叫他买车,早日带女友回家,尽快完婚。

2017年3月10日,父母又催问见女友的事,觉得没退路的小刘留下遗书自杀,过程中被弟弟发现并报警。西兴派出所民警赶到时,家人已救回小刘。经查看,小刘昏迷不醒,但有呼吸,民警迅速联系120,将他送至医院。醒来后,小刘向警方说出真相:"已经有女友"是骗爸妈的,同时自己早已辞去工作,但不想让父母担心,每天早出晚归假装去上班。

女白领为避催婚组团拉萨过年:像是逃离了一个牢笼

2017年12月,刘明珠的弟媳生孩子,她从北京回了河南老家。酒席办完的第二天,父母在饭桌上吵起来了,两人争论的焦点是28岁的她为什么还没有男朋友。刘明珠的弟弟和妹妹几乎都是刚过了法定年龄就结了婚,而且都是在春节回乡时相亲定的婚事。现在弟弟、妹妹先后有了孩子,一家人的焦点自然落在了“大龄姐姐”身上。刘明珠之前的成长历程一度符合了农村父母对孩子的所有期望:学习成绩优异,考上名校,读了研究生,毕业后留在北京工作。但现在,刘明珠在结婚这个阶段脱离了父母的期望轨道。

尽管去年年底刘明珠只在老家住了几天,但父母还是各自展开了行动。刘父翻出纸质的电话号码本,挨个儿给朋友打电话,带着羞涩和尴尬请对方为自己女儿的婚事操心。刘母则是串门到邻居家,装作不经意间问别人有没有适龄男青年可以介绍给女儿。父母的表现让刘明珠压力倍增。当她把自己在家被催婚的经历讲给朋友听时,竟收到了同样的反馈。“原来这件事不止发生在我一个人身上啊。”刘明珠说。想到即将到来的春节,回家之后可能面临不少尴尬,几个被催婚的朋友一拍即合,决定为了逃离催婚去拉萨过年。

如何巧妙应对“催婚”?

1、反客为主,打乱对方阵脚

在被问及婚恋情况时先关心对方的情况,“阿姨,大表哥什么时候结婚啊?”“二表姐什么时候生孩子啊?”“叔叔几年工资升职了吧,工资涨了多少呢?”“您广场舞跳得怎么样呢,《小苹果》的舞步学会了吗?”对方要么戳到痛处没了聊天的兴致,要么就沉浸在自己的个人生活里忘了你的存在。

2、苦肉计

一说到结婚就做悲痛状,如祥林嫂般述说上段感情的不幸遭遇,最好再加上“我再也不相信爱情了”“我的心还是好痛啊,怎么办?”“我还没有准备好展开下一段感情”等台词,长辈见你触景伤情心生怜悯,会就此打住话题,过段时间再提。

3、美人计,撒娇无下限(暂不适用男生)

眨着水汪汪的眼睛看着对方的脸:“讨厌啦,人家还小!”“你是不是嫌弃我啦,这么快就想把我嫁出去!人家还想多陪爸爸妈妈几年啦!”

4、正面应敌,有备无患

满脸自信地回答:“我也正在好好考虑呢,您放心吧!”要想不被父母唠唠叨叨的催婚的话,最好还是摆出一副胸有成竹的自信样子,让人觉得你已经找好了后路,一切顺利。但是为了防止在父母追问下穿帮,还是要多做些其他准备,例如伪造一个不存在的男友形象和信息,把一切编的滴水不漏。