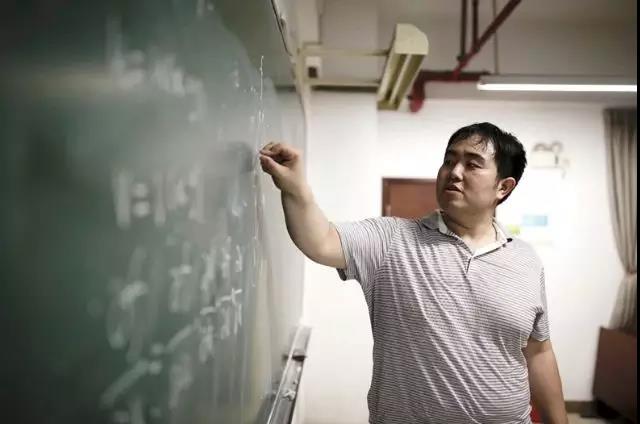

付云皓

男,1985年10月出生于北京,2002年、2003年连续两年摘得IMO(国际数学奥林匹克竞赛)满分金牌,凭借出色的竞赛成绩被保送至北京大学数学科学学院;

大学期间,由于部分科目挂科而无法顺利毕业;

两年后,他考上了广州大学数学系的硕士研究生和博士研究生,现于广东第二师范学院担任数学老师。

舆情要点

5月3日,《人物》杂志刊发文章《奥数天才坠落之后》,讲述付云皓作为一个曾经的“奥数天才”在北京大学挂科肄业,后辗转从事师范教育的人生经历,聚焦其命运转折,以“天才坠落”贯穿行文。文章随即在微信“朋友圈”中刷屏,各媒体亦对事件作出报道,文中所表达的观点引发诸多争议。

次日,付云皓发表自白书《奥数天才坠落之后——在脚踏实地处》,对此作出回应,指出该报道没有真实反映自己所表达的想法,其掐头去尾刻意描画出的“坠落天才”惨淡形象与自己并不相符。此轮回应再次掀起一个舆情小高潮,4日至5日两天内,媒体共发布相关报道1500余篇,人民网、光明网、《新京报》、《新华日报》等媒体纷纷刊发评论,引发社会广泛关注,舆情热度高涨。

《奥数天才坠落之后》回顾了付云皓辉煌的过往:“他是IMO2002和2003连续两年的满分金牌得主。在中国国家队30余年的参赛史上,取得这一成绩的选手只有三个。其中,他是惟一一个征战了两届‘相对困难’的中国选手。奥数教育权威朱华伟评价:他是中国数学界标志性的人物。”这样的光环背景,较之后来北大挂科肄业、担任“二本”院校教师,鲜明的对比,彰显出文章所要表达的“坠落”之实。

对此,付云皓在自白书中坦陈在北大的挂科经历属实,并称自己占主要原因。而对于文章表达的“奥数天才”选择去师范学院当教师意味着“坠落”,他认为是一种负能量,“若你头顶光环,身处高塔,或能指点江山,激扬文字,但只有脚落实处,做好每件事,才能积少成多,为社会真正贡献你的力量”。他说,现在自己是一名普通的教师,稳稳地在基础教育的第一线耕耘,脚踏实地地为社会贡献着力量,从来没有感到后悔,网民纷纷为他点赞、加油。目前,对两篇文章涉及的人才、教育、成功等话题,各方持续发声,舆情热度仍在持续。

媒体评论摘要

《中国教育报》:尊重人才背后的“人”才是社会进步

在“人尽其才”“才尽其用”的社会人才观念下,特别是在今天不同的时代背景下,我们更应该关注人才背后的价值观念问题。每个人自己选择自己的职业,承担自己的命运,难道有什么可以指责的吗?在给予每个人的潜能充分而自由的开发基础上,恐怕尊重人才的多种选择,将人才作为人来对待,予以尊重,这才是需要社会所倡导的理念。

随着社会的进步,人们的择业观念需要转变,尊崇每个人的职业选择自由本身是对人的一种尊重,尊重知识、尊重人才的同时,不能忘记首要的因素,那便是尊重人。为“奥数天才”所绑架的世俗化的人才观念,本质上是功利主义观念,不可取。尊重每个人,发挥每个人的才能,让每个“天才”能够自由而全面地发展,是社会进步的标志,也是健康社会应有的健康心态。

中青在线:奥数天才坠落?不是个人的失败,而是社会心态的转折

应该承认,作为一种学科思维的训练,学科竞赛对于培养学生兴趣、遴选未来的学术人才,依然能够发挥有益的作用。不过,学科竞赛终究只是少数人的游戏,不能凌驾于大众教育标准之上。忽视全面发展、片面推崇“专才”的时代已经过去了,在基础教育阶段,开展更全面的通识教育、文理不分科已成为必然的要求。

付云皓不仅是历史上走偏了的教育观的“产品”,也是拥有独立思想和意志的个体。作为一种符号,公共舆论自然可以从付云皓身上发现曾经社会所信仰的教育观的不足;但对于他个人的命运与职业选择,社会理应留存一份敬意和宽容。

人民网:数学天才坠落?别用刻板眼光定义成功

什么是成功?言人人殊。有人认为当大官是成功,有人认为发大财是成功,还有人认为当明星、做名人才是成功……不同的人对成功或有不同的定义,但可以断言,界定成功不能只有一把尺子。具体到付云皓身上,不能认为搞学术研究、在数学界研究出有价值的成功才是成功,除此之外的道路都叫作不成功。这样的认知,是窄化了成功,对成功的定义过于刻板,显然不可取。

每个人都有权利选择自己的生活,只要在属于自己的人生路上奔跑,就不该受到非议乃至干涉。曾经,有名校毕业生选择回乡创业备受质疑。这恰恰说明一些人的价值认知过于偏激。在一个价值观多元化的时代,我们应该尊重他人的选择,即便不认可也不应该去嘲弄。名校毕业进入大企业是种选择,回乡带领乡亲致富不也是一种选择?甘于平凡,选择普普通通的生活无可厚非。找到适合自己的角色定位,并为之努力,足矣。只要努力,在平凡的岗位上也能做出成就;只要心怀志向,在基层工作也能发挥才华,有益于社会。

网民观点

@序_Ariel:做教育有什么坠落的,好老师能影响很多孩子的一生,一辈子能遇到一两个高水平、能影响自己的老师是非常幸运的。

@马孔多下了四年十一月零两天的雨:他有不甘心,但他选择了活在当下。

@dogcatcher:平心而论,当事人花10小时接受采访,是希望媒体更多报道他对数学竞赛的看法,而这个作者明显更关注人物命运转折及痛点。

@inshfaye:按自己的意愿过一生,并有价值,就是成功。价值观不要那么狭隘单一。

@蒙氏妈妈Pammy:基础教育的确缺少人才,而他就是培养人才的,难道不值得尊敬吗?

@小癫子大人:智者明确自己的前路,愚人把自己框死在狭隘的格局里并以此衡量智者的高度,急功近利的大环境下,脚踏实地弥足珍贵。

舆情点评

两篇文章的争议聚焦于“坠落”二字,一个奥数天才最终选择做一个师范教师到底算不算“坠落”?出于“人尽其才”的思维,人们往往会对人才报以较高的期望,因而在有“不通常”的情况出现时,会感到落差,但任何人的职业选择都没有标准答案。据付云皓介绍,当年与他一起参加竞赛的队友也有不少并没有走上学术之路。在自白书中,他说,现在工作的意义在于“让初等教育越来越专业化,越来越有水平”。这与数学精英相比当然是两种完全不同的人设,但也并不能否认其对社会的价值,而有价值的事物自然与“坠落”无关。

有人把付云皓解读为现代版的“伤仲永”。追溯仲永之伤的根源,是“父利其然也”“不使学”。而事实上,付云皓从未利用名声牟利,研究生、博士学位的获取也足以证明他在经历了短暂的迷茫后未曾停止学习,其选择的师范学校教师身份是“阳光下最光辉的职业”,更谈不上“泯然众人”之说。显然,在他身上惋惜“伤仲永”有些偏题了。

细数付云皓人生转折的经历,其间包含了一个普通人在面对挫折时的各种尝试、努力和无奈。正如媒体所评,在一个“人才”之前,他首先是一个“人”。有光环,也必然历经世俗,而社会应该公平地给每个人以尊重,包括其选择的权利。

其实,付云皓并非孤例。近几年,名牌大学学生毕业后卖猪肉、当流浪歌手、回乡务农等,都曾引发过不小的争议。但从此次的舆论风向看,社会心态发生了一定程度上的转变。人们对人才的宽容度明显提升,相较于以往人才就应该成为社会精英的观念,更多的人开始接受多元的成功论,认同成功没有标准答案,每个人都可以有不同的诠释。更加健康的成功观、择业观在一次次的舆情热点冲刷下更新迭代,“润物细无声”地浸入社会观念。无疑,这样的价值观更有利于人的充分发展,于社会多元化的人才需要而言也是不可或缺的。

微信公众号“人民日报评论”称,经历了挫折的付云皓,在自己的岗位上依然热爱、积极、幽默,这样的人生态度恐怕比成功本身更有意义。从这个角度上看,人们在宽容人才、接受多元成功论的同时,也应当看到“神坛”之外、一个普通人身上的正能量。