据新华社电日前国内多家媒体援引英国《每日邮报》消息称,意大利神经外科专家塞尔吉·卡纳瓦罗宣布,世界第一例人类头部移植手术已经在一具遗体上实施,手术地点在中国。来自哈尔滨医科大学的任晓平教授参与指导了这次手术。消息一出,来自中国的参与到这次手术中的任晓平就受到了来自国内媒体和网民的关注。

大部分媒体在对此事件进行报道时,将这些医学研究打上了“换头术”的标签,这在一定程度上神化了这次实验,同时也引起了网民更加激烈的讨论。

网友: “换头术”引发不小争论

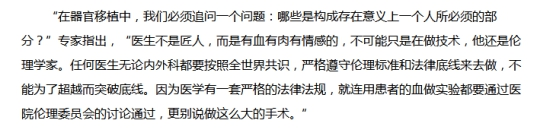

在“换头术”风波持续发酵的两天内,更有专家媒体不论是在伦理道德上还是技术突破上都对这项医学研究表示了质疑。甚至有专家认为这只是一场炒作。

有的网民“换头术”认为不论在理道德上还是在今后的实际运用上都还有很多问题需要去克服。

此外,还有一些网民认为不应该只从消极方面去看待这次的实验,它的存在具有现实意义,不能一味的否定。

专家: “换头术”系媒体曲解

而对于处在这次舆论风波中的哈尔滨医科大学的任晓平教授在11月21日在哈尔滨医科大学主楼会议室就相关信息向多家媒体进行了现场回应。任晓平并不接受媒体将这次医学实验贯以“换头术”的名字,在发布会上任晓平就更正了“换头术”的说法,他强调他完成的是头移植实验模型而不是“换头术”。

点评:媒体报道需谨慎

关于这次头移植实验引起的舆论风波,纵然这个实验的成功本身就具备许多备受舆论关注的因素,首先它是人类第一例头移植外科实验模型,其次它的手术地点在中国,引发舆论的关注在所难免,但是媒体将实验贯以“换头术”的名字确实引发了媒体和网民更多的关注,而对于任晓平来说这种关注对于他的医学研究来说是不必要的。有时候媒体对于一些专业性事件的解读往往会用通俗的语言来达到受众易懂的效果。但是在对专业语言进行转化的过程中往往会出现一些误差造成受众的误解。

纵观国内外媒体,由于媒体的过度曲解而造成舆论风波的例子不在少数。13年香港著名眼科医生林顺潮表示要免费为被挖去双眼的山西男童郭斌斌安装义眼,应用“电子眼”或可为小斌斌恢复部分光感。但是,为小斌斌恢复部分光感在媒体的报道中变成了”医生可帮助挖眼男孩恢复视力”,这个事件一经报道立即引起了全国网民的广发关注和讨论。但事实上,身处舆论漩涡之中的林顺潮医生表示自己的手术只是可以帮助小斌斌恢复部分光感而不是媒体所曲解的恢复视力。

所以媒体在对专业性的医学事件进行解读时应该更加严谨,一个词语的使用失误带来的可能是一场影响巨大的舆论风波,而在这样的风波下对医学研究、对尚不明其中利害的网民的影响都是弊大于利的。