在云南大学的创新工坊里,五张年轻的面庞正围绕着实验数据激烈讨论。这支平均年龄 21 岁的 "智构减水" 团队,用不到六个月的时间,完成了从实验室到产业化的关键跨越。2024 年 12 月,土木专业的梁仙慧联合环工、电子信息领域的四位伙伴,开启了这场关于绿色建材的创新征程。

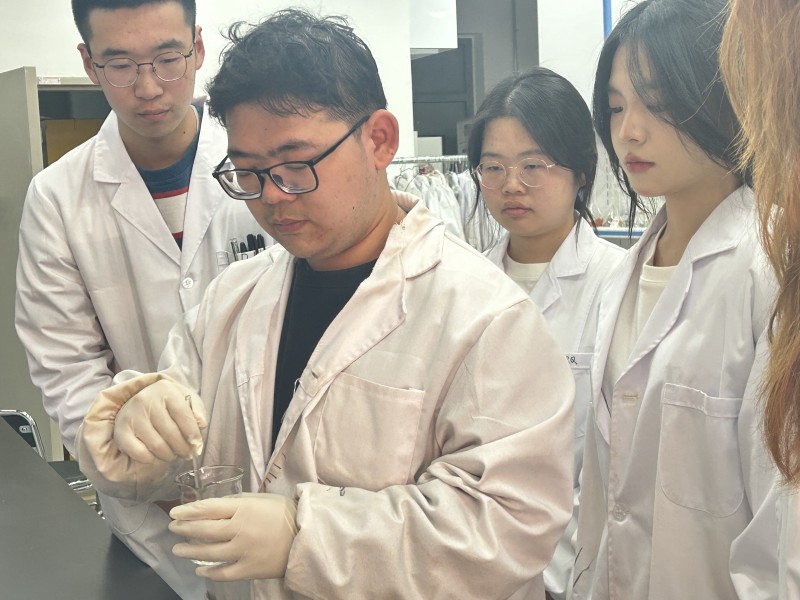

专业壁垒曾是团队面临的首要挑战。环工出身的成员深谙材料环保特性,却对财务模型一筹莫展;电子信息组擅长数据建模,却苦于化学合成的知识盲区。他们独创的 "跨界补习班" 模式,让实验室兼具科研与课堂的双重功能 —— 天平称量原料的沙沙声与财务公式的推导声交织,化学合成的反应釜旁摆放着数据分析的电脑终端。

技术转化的阵痛促使团队深入行业一线。在昆明、贵阳的混凝土搅拌站,成员们与工人同吃同住,收集了许多组不同骨料的数据;与外加剂企业的深度访谈中,他们发现客户真正需要的是能适应复杂工况的 "工业级解决方案"。这些鲜活的市场洞察,为后续的技术迭代提供了关键指引。

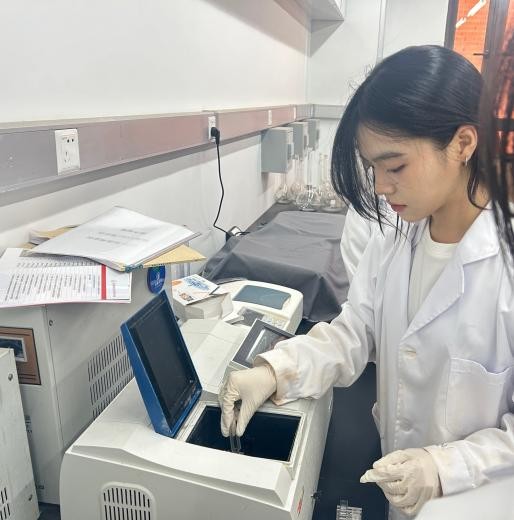

依托自主研发的 "微观 - 宏观" 双模型体系,团队在分子设计领域取得突破性进展。微观层面,AI 算法模拟分子构效关系,将传统试错次数减少;宏观层面,首次揭示高离子浓度下分子骨架收缩的作用机制。通过引入蛋白质缓凝剂调控水化进程,创新性添加聚合硫酸铁作为抗泥助剂,最终研发的多功能减水剂在鲁棒性等核心指标上超出行业标准。

作为团队掌舵人,梁仙慧的日程表见证着创业者的蜕变:清晨 6 点的配比测试、午后的企业洽谈、深夜的商业计划书打磨。她独创的 "21 天目标拆解法" 和 "任务看板系统",将科研与创业有机融合。实验室里,成员们为某个参数争论到凌晨的场景已成常态;生活中,共享的泡面和相互的鼓励,构成了最温暖的青春记忆。

于智构减水团队而言,三创赛的经历是成长的基石,此后的创新征程才是我们大展身手的广阔天地,这仅仅是序章。团队不会满足于现有的成绩,他们将继续努力,推进两项关键计划:一是将产品推入 “互联网 +” 等国家级赛事,让更多人了解他们的创新成果;二是布局东南亚市场,开发适应热带气候的专用减水剂,为全球的绿色建材发展贡献自己的力量。

这支年轻的团队,正以聚羧酸减水剂为支点,撬动传统建材行业的绿色转型。他们的故事,既是当代大学生 "把论文写在祖国大地上" 的生动实践,更是青春力量赋能 "双碳" 目标的时代注脚。当创新成果在云岭大地生根发芽,我们看到的不仅是技术突破的光芒,更是新时代青年勇担使命的精神图谱。