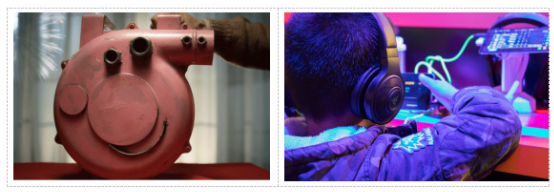

《佩奇》没拍完的“坏结局”

最近《啥是佩奇》的短片火了,在春运大背景下,触动不少返乡儿女的泪腺。短片里的结尾爷爷历千辛万苦,为城里的孙子手工制作了礼物佩奇,最终赢得了孩子一抹惊喜欢笑......这故事很棒,可惜太童话。现实里,爷爷不管拿出什么礼物,大概率都会败给每个家都有的这个敌人——手机。

说句实话,玩手机、打游戏、看视频,才是家里孩子过年的常态。什么新年新衣、长辈赐福、或是年节习俗,通通不敌手机里有趣的游戏和动画。比起“过年给孩子送什么”,“”“怎么让孩子过年不沉迷手机”才是令众人头疼的急迫问题。

根据机构调查,30%的孩子在3岁前每天触网超30分钟,到14岁这一比例已高达60%。孩子“触网”已经从一个“社会热点”变为“普遍现象”,许多家庭天天上演“手机争夺战”,年节期间更是这场战役最激烈的时候。而由此引发种种亲子冲突,甚至出现过“小学生玩游戏和家长一言不合就威胁跳楼”的事件。

写作“过年” 实际是“放假游戏”

孩子沉溺网络和游戏,危害不言而喻!不只是让年节变得冷漠,“小低头族”们的视力健康、身体发育、精神状态也因为玩手机的不良作息而严重受损。美国西北大学最近研究发现,每天使用智能手机1小时以上,患上抑郁症的风险极高。

大人们都知道应该正确对待孩子玩手机这个问题。而眼下春节将至,更要格外注意。该怎么办呢?家长应意识到,简单采用“围堵”的方式把孩子跟手机隔离开,只会激化孩子的好奇心,他以后逮住机会就猛玩一通,更容易沉迷其中。那些严禁孩子玩手机的家庭,绝大多数都没起到预期的效果。所以,给孩子恰当的引导和规定,让孩子正确地使用手机,才是最好的办法!

不用摔手机、夺手机 今年流行科学管

很多人会建议跟孩子定手机使用协议,有为妈妈考虑地更长远,还给孩子手机下载了专门的学生APP管理软件格雷盒子来做监督的“裁判”。

有了这个“裁判”,不管妈妈在忙什么,在忙什么,孩子只要玩手机、玩游戏,信息都会反馈给家长端的格雷盒子。而妈妈在自己手机上,就能远程管理孩子的手机:约定今天只能玩1小时,时间用完了就会自动锁屏;约定吃饭和睡觉前的时间不能打《王者荣耀》、看《抖音》,只要选中这两个APP按时段禁用;

另外,妈妈还总结出管理小技巧,就是分析自己孩子到底是属于哪一类的,然后再对症下药。

1)社交型依赖。手机里有几百个好友,繁杂的人脉关系让孩子难以割舍。

2)游戏型依赖。手游里积累下来的等级和经验使得孩子成就感爆棚,倍感满足。

3)娱乐型依赖。电影、音乐、照片,弄得心猿意马,写作业总想摸手机。

根据情况,随时调节管理规则

当然,让孩子从手机沉迷中解放出来,这也不是一个家庭能解决的。如今连国家都倡议要对有害孩子的APP进行严格管理,有社会责任感的企业也在加强为儿童成长提供技术上的帮助,这方面如腾讯成长平台、格雷盒子的成绩都有目共睹。而家长能做的,是加强孩子面对电子产品时的自律和自我保护能力。为了忙碌一年的家人,希望大家都能战胜“手机粘手症”,真正过个温情的团圆年。