电影海报

《不成问题的问题》是老舍先生发表于1943年的短篇小说。这篇小说讲述的是中国抗日战争时期的重庆,一个名叫树华的农场,在主任丁务源的管理下走向衰败的故事。小说用讽刺的笔触,非常清晰地描述了这样的事实:在中国,决定一个人生存状况的,是人情关系,而不是才能、业务,或学识;一个人只有处事圆滑并拥有强大的社会人脉关系,才可以在社会上寻求一席之地,否则,一切努力都只会是徒劳。

《不成问题的问题》是一篇深刻、尖锐,又带有寓言色彩与幽默基调的作品。小说中的这个农场,在一定意义上,是整个中国人情社会的缩影。每个人的应变与取舍、妥协与放弃,都源于深厚的中国传统社会结构与世俗伦理文化。小说直面中国人的性格弱点:一切问题不要伤及面子,都可以大事化小、小事化了。打通了人际关系,就没有问题了。人际关系是主要问题,其他的,全部都是“不成问题的问题”。小说结构严密,情节环环相扣,是一部布局均衡、线索完整的三幕剧。在人物谱系上,故事涉及了三类人:官员乡绅、流氓艺术家、留学海归。即使是今天,在表现与注解中国社会文化肌理与构造上,这些人物也非常具有当代意义的现实性和代表性。(梅峰)

作为一名编剧,梅峰曾凭借《春风沉醉的夜晚》《浮城谜事》《颐和园》《紫蝴蝶》荣获戛纳国际电影节最佳编剧、亚洲电影大奖最佳编剧,并入围台湾电影金马奖最佳原创剧本。《不成问题的问题》是梅峰作为导演的第一次尝试。“从最终的完成性考量,即使电影对原作有所取舍,但始终还是要跟随、还原老舍先生作品的精神基调。这个基调,就是在‘哀其不幸’的感叹里,有‘悲伤与同情’。”电影继承了小说的三幕剧式结构,增添了女性角色的戏份以平衡与丰富银幕上的戏剧性表现,以《万家灯火》《乌鸦与麻雀》《小城之春》《一江春水向东流》等国片经典为坐标进行了影像的风格处理。

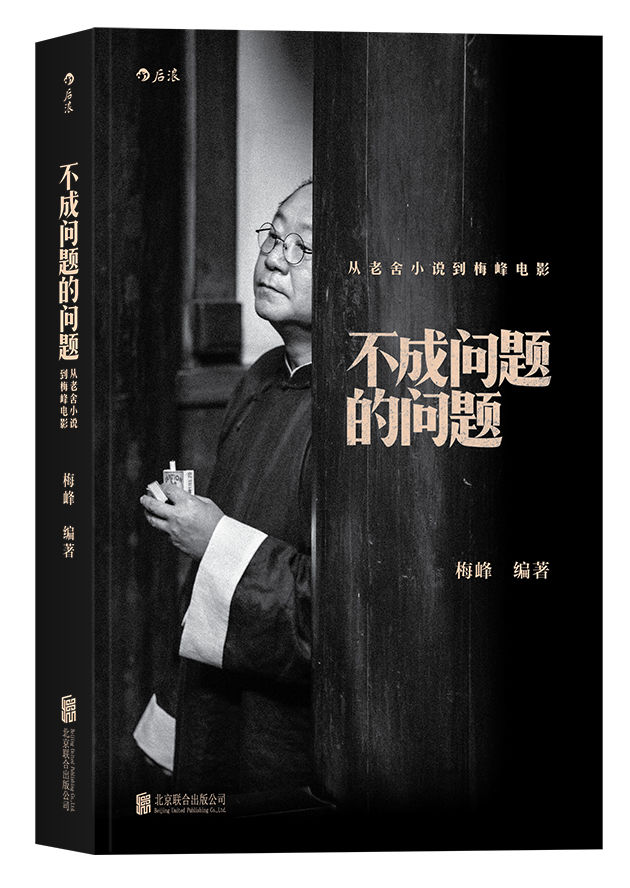

同名书籍也将于近日由后浪·北京联合出版公司出版,本书由导演梅峰亲自编著,收录了老舍原著小说、电影剧本,剧组主创对创作理念的深度阐释,以及珍贵幕后剧照、全片分镜表、导演专访等内容,全方位展示了《不成问题的问题》从老舍小说到梅峰电影的演变过程。下文即选自《不成问题的问题:从老舍小说到梅峰电影》,感谢后浪授权凤凰文化发布。

《不成问题的问题》

在写实和写意之间找到一条“中道”

——黄石(编剧)

2014年,梅老师邀我一起改编《不成问题的问题》。这篇小说篇幅不长,却别致有趣,像一则况味十足的寓言,老舍先生的幽默感不动声色地藏匿在这七个字背后,隔了半个多世纪,都能闻得见。

然而,要把它变成电影,并非易事,毕竟文学可以用抽象的笔墨漫画式地讲述一个故事,而电影需要真实逻辑去支撑每个具体的人物和情节,建造出一个可见的、自洽的世界,让观众产生认同。在初始构思阶段,我们按照原作搭建了整个故事骨架,丰富了每个人物的小传和前史,也添加了许多新人物和戏剧关系,试图让整个农场“真实可信”起来。这时候,我有些用力过猛,比如设计了过多、过于复杂的人物关系,又或者把人物的前史做得太过繁复,统统都被梅老师冷静地拉了回来。进了初稿之后,我似乎体会到要在写实和写意之间找到一条“中道”,这也许是最合适这个故事的改编方法。

小说以三个男性角色(丁务源、秦妙斋和尤大兴)为基点展开叙事,梅老师想让改编的剧本保留小说的基本内核,每一幕分别以这三个角色为中心去结构情节,这个思路让我觉得很兴奋,第一时间想起了同样使用三幕剧方案且题材极其接近的《背靠背,脸对脸》(黄建新、杨亚洲,1994)。于是,我重看了这部电影以及刘醒龙的原著《秋风醉了》,这些功课都让我收获甚多(甚至从《背靠背,脸对脸》那儿复制了一位“李会计”)。

从叙事角度来看,《不成问题的问题》既是一部三幕剧,故事依然按顺时序在推衍,同时,它又不是一部简单的三幕剧,因为每一幕都会出现一个新人物,成为新的“叙事中心”。这也是它和《背靠背,脸对脸》不一样的地方,后者的主角王双立,从头至尾都是故事的绝对中心,不管他和哪任馆长发生矛盾,观众总是对他产生移情,关心他的命运走向——而《不成问题的问题》的剧作思路却是“去中心化”的:我们的男主角丁务源在自己的段落里是名副其实的主角,他奔走在重庆和农场之间,想方设法维持着农场的经营以及自己的尊严,然而,在秦妙斋和尤大兴的段落里,他却成了“配角”,戏份和光芒都被降低;秦妙斋在以自己命名的段落里也是红红火火地闹腾着(谈恋爱、开画展),到了尤大兴的段落里,他被边缘化,落魄极了,又可怜又可恨;尤大兴也是以主角姿态出现在自己的段落里,他带来了改革的决心和动力,最后却狼狈收场;结尾的时候,丁务源重新登上舞台,再次成了主角。某种意义上,也可以说,我们在用一种“人物列传”叠加“三幕剧”的手法处理这个故事。

从风格角度来说,老舍先生的这篇小说自带的一种寓言性,和《背靠背,脸对脸》朴实无华的写实主义风格,是不太一样的。简单来说,《不成问题的问题》的立意比《背靠背,脸对脸》要再抽象、写意一些,它的人物身上都有一个标签且代表着某一类人,它不是一个重返民国的、写实主义的故事,也不是一个接地气的、通俗的讽刺喜剧,在梅老师心里,这部电影最准确的定位应该是一部诗意的“文人电影”,追根溯源还是《小城之春》(1948),因此,具体到每一场戏,改编的分寸感都很难拿捏。

老舍先生在创作《不成问题的问题》时期,身体欠佳,作品产量不高,这篇小说和另外四个短篇被收在了《贫血集》(1944),先生自谦地说“其人贫血,其作品亦难健旺也”。于是,我们把目光转向了其他以20世纪40年代为背景的小说,比如《围城》(1947)。除了《小城之春》,《围城》也构成了我们寻找民国气韵的一条途径,比如在建构秦妙斋这位“全能艺术家”的时候,《围城》塑造各类知识分子形象的手法给了我们很多启发。除了原小说的核心主角,我们还添加了一些新人物,比如农场老板许如海和他的三太太沈月媚,以及农场股东佟进贤和他的女儿佟逸芳(这两个人物的灵感来自老舍先生的话剧《面子问题》),这些人物主要生活在重庆,作为上层阶级和农场的拥有者,他们的一举一动都影响着农场内部的“权力格局”,而这一阶级在小说中只是被概括性地陈述了一番,并没有被展开描述,又或者只略略写道丁务源会坐船去重庆找股东太太们。

尤大兴的太太明霞(殷桃饰)

于是,在改编过程中,我们很乐意打开权力关系背后的纵深图景,向观众提供更充沛的人情风貌。新添加的两个女性人物(沈、佟)也给前两幕带来新的律动和韵味。三太太沈月媚是一个王熙凤式的人物,她对农场有着相当大的话语权,也是丁务源重点讨好的对象,而股东佟家显然遭到了丁的冷落,因此对他有些不满。三太太很聪明地从中平衡、拉拢,在第二幕中,似有似无地撮合起了佟小姐和秦妙斋的恋爱。当第三幕尤大兴的太太明霞登场的时候,这两位女性角色就消失在叙事当中了。树华农场好比一个舞台,你方唱罢我登场。

农场老板许如海的三太太沈月媚(史依弘饰)

关于《不成问题的问题》的剧本创作,可谈的话题还有很多,篇幅有限,不再赘述。作为联合编剧,我期待读者们能直接看剧本和电影。最后,我想分享一点第一次看到成片的感受。许老爷家给小少爷做寿,尽心尽力服侍老爷们的丁务源在佟老板那儿受了辱,把茶杯盖儿丢给抬桌子的两个仆人,冷冷地说道:“把这个洗了。”丢茶杯盖的情节,原是剧本里没有的,这是范伟老师带来的灵光,那一刻,我鼻子一酸,被触动了。我们这个电影讲人情和关系、面子和里子、讨好和算计,人生这场戏,总有人浑浑噩噩、真假不分地演着,然而,一旦你演了进去,也还是有当了真、受了辱、伤了心的时刻,这是凡夫的宿命。那天晚上,丁务源独自一人在许家后院抽烟,是整个剧本里难得的属于他自己的沉默时刻,我们不知道他在想什么。我深爱着这个片刻,也许那是他的人生中为数不多的“出戏”的时刻。尽管,一根烟之后,他又重新投入了生活的幻影和洪流之中。

树华农场

小说节选

任何人来到这里——树华农场——他必定会感觉到世界上并没有什么战争,和战争所带来的轰炸、屠杀与死亡。专凭风景来说,这里真值得被称为乱世的桃源。前面是刚由一个小小的峡口转过来的江,江水在冬天与春天总是使人愿意跳进去的那么澄清碧绿。背后是一带小山。山上没有什么,除了一丛丛的绿竹矮树,在竹、树的空处往往露出赭色的块块儿,像是画家给点染上的。

小山的半腰里,那青青的一片,在青色当中露出一两块白墙和二三屋脊的,便是树华农场。江上的小渡口,离农场大约有半里地,小船上的渡客,即使是往相反的方向去的,也往往回转头来,望一望这美丽的地方。他们若上了那斜着的坡道,就必定向农场这里指指点点,因为树上半黄的橘柑,或已经红了的苹果,总是使人注意而想夸赞几声的。到春暖花开的时候,或遇到什么大家休假的日子,城里的士女有时候也把逛一逛树华农场作为一种高雅的举动,而这农场的美丽恐怕还多少地存在一些小文与短诗之中咧。

创办一座农场必定不是为看着玩的:那么,我们就不能专来谀赞风景而忽略更实际一些的事儿了。由实际上说,树华农场的用水是没有问题的,因为江就在它的脚底下。出品的运出也没有问题。它离重庆市不过三十多里路,江中可以走船,江边上也有小路。它的设备是相当可观的:有鸭鹅池,有兔笼,有花畦,有菜圃,有牛羊圈,有果园。鸭蛋、鲜花、青菜、水果、牛羊乳……都正是像重庆那样的都市所必需的东西。况且,它的创办正在抗战的那一年:重庆的人口,在抗战后,一天比一天多;所以需要的东西,像青菜与其他树华农场所

产生的东西,自然地也一天比一天多。赚钱是没有问题的。

从渡口上的坡道往左走不远,就有一些还未完全风化的红石,石旁生着几丛细竹。到了竹丛,便到了农场的窄而明洁的石板路。离竹丛不远,相对的长着两株青松,松树上挂着两面粗粗刨平的木牌,白漆漆着“树华农场”。石板路边,靠江的这一面,都是花;使人能从花的各种颜色上,慢慢地把眼光移到碧绿的江水上面去。靠山的一面是许多直立的扇形的葡萄架,架子的后面是各种果树。走完了石板路,有一座不甚高,而相当宽的藤萝架,这便是农场的大门,横匾上刻着“树华”两个隶字。进了门,在绿草上,或碎石堆花的路上,往往能看见几片柔软而轻的鸭鹅毛,因为鸭鹅的池塘便在左手方。这里的鸭是纯白而肥硕的,真正的北平填鸭。对着鸭池是平平的一个坝子,满种着花草与菜蔬。在坝子的末端,被竹树掩覆着,是办公厅。这是相当坚固而十分雅致的一所两层的楼房,花果的香味永远充满了全楼的每一角落。牛羊圈和工人的草舍又在楼房的后边,时时有羊羔悲哀地啼唤。

这一些设备,教农场至少要用二十来名工人。可是,以它的生产能力,和出品销路的良好来说,除了一切开销,它还应当赚钱。无论是内行人还是外行人,只要看过这座农场,大概就不会想象到这是赔钱的事业。

然而,树华农场赔钱。

创办的时候,当然要往“里”垫钱。但是,鸡鸭、青菜、鲜花、牛羊乳,都是不需要很长的时间就可以在利润方面有些数目字的。按照行家的算盘上看,假若第二年还不十分顺利的话,至迟在第三年的开始就可以绝对地看赚了。

可是,树华农场的赔损是在创办后的第三年。在第三年首次股东会议的时候,场长与股东们都对着账簿发了半天的愣。赔点钱,场长是绝不在乎的,他不过是大股东之一,而被大家推举出来做场长的。他还有许多比这座农场大得多的事业。可是,即使他对这小小的事业赔赚都不在乎,即使他一走到院中,看看那些鲜美的花草,就把赔钱的事忘得一干二净,他现在——在股东会上——究竟有点不大好过。他自信是把能手,他到处会赚钱,他是大家所崇拜的实业家。农场赔钱?这伤了他的自尊心。他赔点钱,股东他们赔点钱,都没有关系:只是,下不来台!这比什么都要紧!

股东们呢,多数的是可以与场长立在一块儿呼兄唤弟的。他们的名望、资本、能力,也许都不及场长,可是在赔个万儿八千块钱上来说,场长要是沉得住气,他们也不便多出声儿。很少数的股东的确是想投了资,赚点钱,可是他们不便先开口质问,因为他们股子少,地位也就低,假若粗着脖子红着筋地发言,也许得罪了场长和大股东们——这,恐怕比赔点钱的损失还更大呢。

事实上,假若大家肯打开窗子说亮话,他们就可以异口同声地,确凿无疑地,马上指出赔钱的原因来。原因很简单,他们错用了人。场长,虽然是场长,是不能、不肯、不会、不屑于到农场来监督指导一切的。股东们也不会十趟八趟跑来看看的——他们只愿在开会的时候来做一次远足,既可以欣赏欣赏乡郊的景色,又可以和老友们喝两盅酒,附带地还可以露一露股东的身份。除了几个小股东,多数人接到开会的通知,就仿佛在箱子里寻找迎节当令该换的衣服的时候,偶然地发现了想不起怎么随手放在那里的一卷钞票——“呕,这儿还有点玩艺儿呢!”

农场实际负责任的人是丁务源,丁主任。

丁务源,丁主任,管理这座农场已有半年。农场赔钱就在这半年。

连场长带股东们都知道,假若他们脱口而出地说实话,他们就必定在口里说出“赔钱的原因在——”的时节,手指就确切无疑地伸出,指着丁务源!丁务源就在一旁坐着呢。

但是,谁的嘴也没动,手指自然也就无从伸出。

他们,连场长带股东,谁没吃过农场的北平大填鸭,意大利种的肥母鸡,琥珀心的松花,和大得使儿童们跳起来的大鸡蛋鸭蛋?谁的瓶里没有插过农场的大枝的桂花、腊梅、红白梅花,和大朵的起楼子的芍药、牡丹与茶花?谁的盘子里没有盛过使男女客人们赞叹的山东大白菜,绿得像翡翠般的油菜与嫩豌豆?

这些东西都是谁送给他们的?丁务源!

再说,谁家落了红白事,不是人家丁主任第一个跑来帮忙?谁家出了不大痛快的事故,不是人家丁主任像自天而降的喜神一般,把大事化小,小事化无?

是的,丁主任就在这里坐着呢。可是谁肯伸出指头去戳点他呢?什么责任问题,补救方法,股东会都没有谈论。等到丁主任预备的酒席吃残,大家只能拍拍他的肩膀,说声“美满闭会”了。

丁务源是哪里的人?没有人知道。他是一切人——中外无别——的乡亲。他的言语也正配得上他的籍贯,他会把他所到过的地方的最简单的话,例如四川的“啥子”与“要得”,上海的“唔啥”,北平的“妈啦巴子”……都美好地联结到一处,变成一种独创的“国语”;有时候也还加上一半个“孤得”,或“夜司”,增加一点异国情味。

四十来岁,中等身量,脸上有点发胖,而肉都是亮的,丁务源不是个俊秀的人,而令人喜爱。他脸上那点发亮的肌肉,已经教人一见就痛快,再加上一对光满神足、顾盼多姿的眼睛,与随时变化而无往不宜的表情,就不只讨人爱,而且令人信任他了。最足以表现他的天才而使人赞叹不已的是他的衣服。他的长袍,不管是绸的还是布的,不管是单的还是棉的,永远是半新半旧的,使人一看就感到舒服;永远是比他的身材稍微宽大一些,于是他垂着手也好,揣着手也好,掉背着手更好,老有一些从容不迫的气度。他的小褂的领子与袖口,永远是洁白如雪;这样,即使大褂上有一小块油渍,或大襟上微微有点折绉,可是他的雪白的内衣的领与袖会使人相信他是最爱清洁的人。他老穿礼服呢厚白底子的鞋,而且裤脚儿上扎着绸子带儿;快走,那白白的鞋底与颤动的腿带,会显出轻灵飘洒;慢走,又显出雍容大雅。长袍、布底鞋、绸子裤脚带儿合在一处,未免太老派了,所以他在领子下面插上了一支派克笔和一支白亮的铅笔,来调和一下。

他老在说话,而并没说什么。“是呀”“要得么”“好”,这些小字眼被他轻妙地插在别人的话语中间,就好像他说了许多话似的。到必要时,他把这些小字眼也收藏起来,而只转转眼珠,或轻轻一咬嘴唇,或给人家从衣服上弹去一点点灰。这些小动作表现了关切、同情、用心,比说话的效果更大得多。遇见大事,他总是斩钉截铁地下这样的结论——没有问题,绝对的!说完这一声,他便把问题放下,而闲扯些别的,使对方把忧虑与关切马上忘掉。等到对方满意地告别了,他会倒头就睡,睡三四个钟头;醒来,他把那件绝对没有问题的事忘得一干二净。直等到那个人又来了,他才想起原来曾经有过那么一回事,而又把对方热诚地送走。事情,照例又推在一边。及至那个人快恼了他的时候,他会用农场的出品使朋友仍然和他和好。天下事都绝对没有问题,因为他根本不去办。

他吃得好,穿得舒服,睡得香甜,永远不会发愁。他绝对没有任何理想,所以想发愁也无从发起。他看不出彼此敷衍有什么不对的地方。他只知道敷衍能解决一切,至少能使他无忧无虑,脸上胖而且亮。凡足以使事情敷衍过去的手段,都是绝妙的手段。当他刚一得到农场主任的职务的时候,他便被姑姑老姨舅爷,与舅爷的舅爷包围起来,他马上变成了这群人的救主。没办法,只好一一敷衍。于是一部分有经验的职员与工人马上被他“欢送”出去,而舅爷与舅爷的舅爷都成了护法的天使,占据了地上的乐园。

没被辞退的职员与园丁,本都想辞职。可是,丁主任不给他们开口的机会。他们由书面上通知他,他连看也不看。于是,大家想不辞而别。但是,赶到真要走出农场时,大家的意见已经不甚一致。新主任到职以后,什么也没过问,而在两天之中把大家的姓名记得飞熟,并且知道了他们的籍贯。

“老张!”丁主任最富情感的眼,像有两条紫外光似的射到老张的心里,“你是广元人呀?乡亲!硬是要得!”丁主任解除了老张的武装。

室内戏

剧本节选

丁务源

1. 树华农场丁务源的房间晨内

丁务源照着镜子,从容穿衣,慢慢梳头。

丁务源四十来岁,中等身量,脸上有点发胖,而肉都是亮的。丁务源不是个俊秀的人,而令人喜爱。他脸上那点发亮的肌肉,教人一见就痛快,再加上一对光满神足、顾盼多姿的眼睛,与随时变化而无往不宜的表情,就不只讨人爱,而且令人信任他了。最足以表现他的天才而使人赞叹不已的是他的衣服。此刻穿在他身上的深蓝色粗布长衫,半新半旧,使人一看就感到舒服;长衫比他的身材稍微宽大一些,于是镜子前的他,垂着手也好,揣着手也好,掉背着手更好,老有一些从容不迫的气度。他不断打量镜中的自己,非常自得和满意。

2. 江面日外

日出薄雾,江面,一叶小船。

3. 重庆江边渡口日外

小船靠了岸,丁务源从船上下来,掏出两块铜板递给船夫。

跟班的寿生提着个寿盒,还有一个挑案,担着满篮的鸡鸭鱼肉瓜果菜蔬,紧紧跟在他身后上了岸。

路上,寿生说起树华农场大闹黄鼠狼的事情。

寿生:主任,你说我们农场,怎么每天晚上都会丢一两只大鸡肥鸭呢?

丁务源笑了笑,反问:不是黄鼠狼闹的?

寿生:那天老张说,他亲眼看见黄鼠狼在白天出来为非作歹呢!还说黄鼠狼闹得最猖獗的时候,连牛犊和羊羔都被给叼跑了!这哪是黄鼠狼,这是妖怪啊!

丁务源哈哈大笑:老张说得对,我也听见黄鼠狼的动静了,我睡觉最警醒不过!

寿生闭了嘴。

丁务源:等会儿到许老板的府上,先搁下东西,你去置办下工友们托我买的那些东西。明细都在这个单子上面,一样都不能少,听见没有?

寿生从丁务源手里把纸单接过来,点头说:听见了!

两个人继续往前去了。

4. 重庆许宅日内

许如海宅子的客厅里。

许如海的姨太太沈月媚、佟进贤的女儿佟逸芳和两位官太太,围成一桌,正在打牌,只有一个女用人阿桂服侍着。

佟小姐打了一张发财,她的上家沈月媚喊“碰”,不动声色地捡回到自己的牌堆里。

沈月媚的指甲涂得通红,还戴着火钻戒,在牌桌上显得显眼,另外两个太太戴的是金戒指,佟逸芳没有戒指,只戴了个玉镯子。

佟逸芳的下家张太太嗔道:佟小姐你怎么老打给三太太碰呀,还让不让人抓牌了!

沈月媚的上家刘太太接茬:要我说她俩今天是串通好了,不是你吃就是我碰!

佟逸芳懒懒地说:哎,在上海的时候,我手气老好了,月媚姐常说我这种麻将新手往往是她的克星,个么谁知道现在来了重庆,风水轮流转,一天到晚输给她,嫁妆都快输光了!可见重庆是她的宝地,我看抗战胜利了,她也不要回去上海,就留在这里当财主夫人好了。

众人欢笑。

此时,丁务源和寿生由管家领了进来。佟小姐打量了一下丁务源。

寿生怯怯地躲在下处。

丁主任上前一步,凑到沈月媚身边,毕恭毕敬地作揖,喊了一声“三太太”。

沈月媚:哟,忘了丁主任今儿要来,(换上海话说)阿桂,把汤端上来给太太小姐们用。

没一会儿,阿桂端上桂圆煮鸡蛋。

大家一边喝汤,一边听丁主任和月媚说话。

丁务源:农场带来的东西刚才都交给厨房了——我想着三太太先头说喜欢蔷薇花,最近正好开了,便摘了一些过来,插在瓶子赏玩也是好的。

说罢,寿生递过来一大束水灵灵的蔷薇花,月媚过目,另外三位女士见到花也很欢喜。

沈月媚:阿桂,把花送一些到后面去给大太太。

佟逸芳:我喜欢栀子花,不知道农场里可有?

丁务源:当然有的,过一阵开了,我派人给佟小姐送过去。

丁务源(又递上一个小包裹):对了,这是佟小姐上次托我找的小号毛笔和颜料。这毛笔是我让人从上海周虎臣老店带回来的,好看,精致,也好用。水彩颜料,是马头牌的,希望佟小姐能喜欢。

佟小姐一边打开看,一边说:谢谢,让丁先生费心了!这一共要多少钱?

丁务源:哎,佟小姐不必客气,这点小事何足挂齿。

沈月媚:我们丁主任交游广阔,什么稀罕玩意都能搞到,大家以后有困难都找丁主任!

众人又笑。佟小姐把小包裹收起来,放在了身边的茶凳上。

刘太太吃完了鸡蛋汤,站起身来,说:我们家老爷今儿回来得早,我得走了。

沈月媚:那可不行,说好的打八圈,不许走。

刘太太(说着便要走):哎呀,真得走了。

沈月媚:这可不行,哪有这样的,(指着刘太太面前的筹码)这账怎么算?

刘太太:我现在就赢四个筹码,你们不要给钱了,要不让丁主任替我打吧。

张太太:刘太太每次都着急回家,下次再这样,我们就罚她!

沈月媚:也罢,丁主任,委屈你一下陪我们玩两圈,(上海话)上海麻将啊会啊?

丁务源:(上海话)会的呀。

沈月媚:阿桂去送客。你去厨房把丁主任带来的新鲜蔬菜,挑些给刘太太带上。

丁主任朝着寿生使了个眼神,寿生便退了出去,大约买东西去了。

丁主任上了桌,坐在刘太太的位置上。他很快进入状态,码牌仔细,动作轻盈。

张太太:你们家小少爷今年开春后长结实了不少,刚才我进屋,他一头撞我怀里,这会儿喘气腰还疼呢。

沈月媚:可不是嘛,一转眼下个月就十二岁了,老爷的意思是前两年忙着往内地来,都没空给他过生日,再说二太太去年殁了,这孩子没了亲娘疼,也怪可怜的,今年还是得做个寿,大家高兴高兴!这个家里里外外还不都得指着我张罗,我们家那位大太太,你们知道的,什么事儿都不管,(看了丁主任一眼)我一个人操持这个家,人手不够,银子也短,这里面的辛苦谁知道呢。

丁务源:三太太,您有什么事儿只管叫我,小少爷做寿的事情,就不用您操心啦!

沈月媚(喜上眉梢):哎哟,那是没有更好的了。

张太太:瞧瞧,你们农场请了这位丁主任,总算省心了,听说你们树华农场的大鸭蛋得托人情才弄得到手呢!

沈月媚:哟,丁主任听到没?下次赶紧给张太太准备点大鸭蛋。

张太太:那我先谢谢丁主任了。

丁务源:没问题!太太您不用跟我客气。

沈月媚:说也奇怪,丁主任管理得这么好,我怎么听说农场还赔钱呢?

丁务源:三太太,您看看我带来的那些肥鸡肥鸭,哪里会是赔钱的样子呢!

佟逸芳:听我爹说确实是赔钱的,去年分红,(声音减弱)我们家也没分到多少。

沈月媚:丁主任,你瞧瞧,你得把农场搞活了,佟小姐的嫁妆可指着你挣呢!

佟逸芳急了:姐姐胡说什么呀!

丁主任(赶紧解围,打出一张牌):六条。

沈月媚:哎呀,胡了!清一色加对对胡。来来来,大家快给钱。

佟小姐感激地看了丁主任一眼。

张太太(冷笑道):丁主任,你知道她要条子,还打条子!

丁务源将自己面前的牌推倒,说:张太太,我也听牌了,你看,这张四六不靠,没办法不打呀。

几圈下来,丁务源便把面前的筹码都“供了上去”。

最后一牌,沈月媚连庄,战线略长,四人有些疲惫,阿桂上来加水,顺便递了递热毛巾把子给大家擦脸,丁务源趁月媚她们三人擦脸的时候,偷偷将佟小姐即将要抓的那张牌换了一张。

于是佟逸芳摸了这张牌,竟然胡出了一条龙。

佟逸芳推牌,拍手笑道:姐姐们莫怪我,今儿手气真好。

众人定睛一看,果然是一条龙。

张太太显然有些不高兴,丢下钱就嚷嚷着要走。

丁务源从身上摸出现金来递给沈月媚,却发现剩下的钱不够给佟逸芳的。

丁务源:我今天身上的现金用完了,佟小姐如果不嫌弃,便收下这只怀表作为抵押,下次再赎回。

沈月媚看了看佟逸芳有些不好意思,便说:你就收下吧,丁主任不是外人。

5. 重庆许宅门前/街道傍晚外

寿生提着大包小包的东西正在门口候着丁主任,沈月媚趁乱拉住丁主任到一处单独说话,丁主任使了个眼色,将寿生支到一边去。

沈月媚小声地说:有空的时候发个帖子,邀请佟小姐去你们那儿散散心,她来重庆大半年了,也没去过农场,毕竟她是股东家的小姐,咱们招待招待她也是应该的。

丁务源:要得要得,是我大意了,三太太吩咐的事,只管放心。

丁主任领着寿生离开。

沈月媚送佟小姐出门。

沈月媚:妹妹今天收获不小。

佟小姐笑而不语。

沈月媚:丁主任对你可是挺上心的!

没等月媚说完,佟小姐不屑地哼了一声:姐姐你可别恶心人了,也不看看他多大年纪了。

沈月媚:妹妹,要说男人,年纪大点才可靠。回头你没事就坐船去农场逛逛。

佟逸芳:我才没那个闲工夫呢。

沈月媚:难不成要丁主任八抬大轿抬你,你才肯去?

佟小姐娇嗔起来:姐姐每次打牌,不管赢了钱,还是输了钱,都喜欢编排我,这麻将我以后不敢打了。

沈月媚:你呀!

6. 人力车/街道傍晚内/外

人力车摇摇晃晃,佟小姐看着前方。

她打开小包裹,看了一眼丁主任送她的毛笔和颜料,又掏出了那块怀表,打开看了看,接着把怀表合上,装在了衣兜里。