凤凰文化讯(冯婧报道)2012年8月,“中国最有名的日本人”加藤嘉一带着迷失的状态,离开了熟悉的中国,奔向15岁起就暗恋的美国。从哈佛大学到约翰·霍普金斯大学,从波士顿到华盛顿,他采访了美国政治、经济、学术界的诸多重要人物,广泛接触美国各阶层的普通公民,分别介绍了美国的国民性与价值观、城市与地域、国家与个人、教育与大学、民主与爱国、智库与决策、大选与政治,以“第三眼”的身份将一个开放、多元、立体的美国展现在中国读者面前。在发现美国的同时,他还不断反观中国和日本,跨越国家、种族、文化的对比与碰撞,辑成《我所发现的美国》,讲述了加藤嘉一与中国的不解之缘和在美国的所见所思。

2017年11月,以该书的出版为契机,加藤嘉一与陈冠中展开了一场题为“美国怎么了”的对谈。以下为凤凰文化整理的活动实录:

加藤嘉一

我去美国的时候大概带着三个目的。第一,好好了解一下美国社会,无论如何,我生长于日本,美国是日本的盟国,我是在日美同盟时代长大的,虽然我是后炮火年代。第二,我也特别想知道美国的战略家、美国的学者,他们是如何看待中国的。第三,日本应该在中美之间发挥什么样的作用。无论是中方提出的新型大国关系,美国不再提亚太再平衡了,他现在提印度太平洋战略,据我了解,这是日本方面构思,主动跟美方提议,特朗普总统欣然同意,并且把它作为美国新的战略。这是我去美国的三个目的。我此刻想跟各位分享三件事:一个是怎么看待特朗普总统?第二,美国是不是在衰落?第三,它对中国的启示到底是什么?

加藤嘉一:特朗普评审团是怎么来的?

首先,我认为特朗普总统的诞生是必然的。很多人说美国衰落了,美国的民主体制不运转了,美国只能选这么一个人,说明美国衰退了。世界很多地方从一个消极负面的角度去看待特朗普总统的诞生,短期来看,或许如此。特朗普总统一上台就退出TPP(环太平洋经贸协定)。之前围绕两岸关系,包括朝核问题,我相信已经进入了新时代的中国,肯定有一些不同的担忧。包括他的推特,想说什么就说什么,这种做法好像让很多的国家不太适应。但是我个人认为,现在美国的公民对于现有的这种政治的运转,尤其是由精英来推动的华盛顿的政治,有比较集体的不满。希拉里败了以后,她也给特朗普总统打电话。她说我败了,说明对现有制度的尊重。如果她不承认,那说明她对选举制度产生怀疑了。当然最近也有一些“俄国门”,有一些不同的情况。

现在,美国到了一个十字路口,对外政策方面,美国要不要继续干涉别国内政,要不要继续当世界警察?很多的美国公民在怀疑在伊拉克、阿富汗,投了那么多的钱值不值得?国内要不要全民医保?是首先照顾富人的利益,还是要更加平等呢?当然这些议题,共和党、民主党已经讨论了很多年。无论是美国的上层,还是普通老百姓,都在思索到底接下来怎么干下去。在这个时候,特朗普瞄准了所谓中下层的白人,对现状感到不满的美国的愤青。特朗普的诞生似乎代表了这些声音,精英在这一事实前面似乎无能为力。这个不能说美国的制度不好,或者说制度的原因,它更多是美国国情、美国处境的一种反映,我认为它是必然的。

我个人认为,接下来的4年或5年,可能会有一些比较短期内的动荡,包括我们外国人如何看待美国,美国到底要在亚洲干什么,美国接下来如何跟世界贸易经济打交道,可能会有一些不同的现象。但长远来看,这是进取的过渡,也是美国式的一种探索。可能接下来会有女性总统上台,或者又回归到建制派上台,接下来会有更长远的道路,连特朗普这样的人都能够上台,这本身意味着America dream。如果这次希拉里上台,那就是美国第一任女性总统,上一次是奥巴马,美国第一任黑人总统。现在特朗普这种人都能上,这本身意味着美国也在变革,而且给众多的人带来一种希望。

加藤嘉一:美国是不是在衰败?

从我刚才的语境来看,大家都应该猜得到,我会说不见得是衰败,我不敢说一定不衰败。为什么呢?我带来了两本书,一本是约瑟夫·奈的《美国世纪结束了吗?》,约瑟夫·奈认为美国世纪没有结束,可能中国在崛起,但是看看美国的科技、教育,软势力方方面面,美国不一定是在衰败,很多的优势依然是存在的。另外一本是亨廷顿的《Who Are We?》,我觉得这就是美国的优势。在美国的大学里、媒体里、公民社会里不断有这种根本性的讨论,我们到底是谁?我们是不是在衰败?我们要重振自己该怎么办?媒体、司法、公民社会,包括宗教势力等等等等。我不认为特朗普会失控的,美国社会不会让特朗普失控的。如果特朗普在某些方面,比如丑闻,包括当年竞选跟俄国有什么不正当的关系,我相信美国的司法部门、媒体会曝光的。美国仍然有这种制衡机制,这种制衡机制是根治于美国的制度,美国公民社会、司法的这些存在所发挥的作用。

我跟福山先生讨论过,我的书里也提到了,他认为现在美国的问题不是制度本身的问题,是治理的问题。在这一方面,福山认为美国政府的功能、美国政府治理的能力确实出了问题,而不是说美国的自由民主不好、美国的三权分立不运作了。我认为美国现在有大量的需要改善的东西,包括对外政策。很多美国的公民觉得,我们用那么多纳税人钱干涉别的地区,结果把它搞坏了,得不偿失,我们纳税人的钱是应该这样被用的吗?这个时候特朗普提出“美国第一,美国优先”,这么一个舆论就出来了。

说美国不衰败还有一个原因。我在这本书里提到,“美国人”,无论如何美国是全世界的公民比较向往的地方,美国可以说是移民的第一目的地吧,说明美国的基本制度、基本的价值观、物质标准、教育、科技的先进性。我也采访过很多在美国的中国留学生,他们去美国也是希望从中探索一些东西,谋求自己的成长。教育、文化、好莱坞、华尔街,当然有些不太稳定的。所以我觉得从这些现象来看,我觉得美国的衰落也是相对的。

加藤嘉一:特朗普任总统对中国的启示

我相信进入新时代的中国,肯定会谋求更高的国际地位、更高的话语权。当然中国也没有用超过或者超越两个字,中国还是东方文化,比较谦虚、低调,不可能急着要超过美国。我个人认为,如果中国要超越美国,我今天思考了一下,有三个层次。第一个是经济和军事,只要中国能够比较顺利地持续发展下去,经济总量和军事能力是有可能超越美国的。这是时间问题。第二个指标是教育、文化、科技,以及自己的品牌到底能够在多大程度上吸引世界公民?这是第二个层次。第三个层次,就是所谓的价值观和作为公共空间的吸引力,也就是对移民的吸引力,中国能不能把建成一个大家都向往的社会,这也是最难超越的。从这个角度来说,我对美国的未来是持有谨慎的乐观,美国不太可能那么轻易地不衰败,现在似乎是个过渡,但从长远来看,特朗普的诞生也是个进步现象。不折腾的社会不会进步,美国也不断地在折腾。

那对中国来说,如何看待这样的美国?如何看待美国的兴衰,从中定位自己,更务实地去敲定自己的目标?我相信美国的兴衰,美国正在存在的方式对中国的未来来说也是充满着启示和教训。我作为一个日本人,一个局外人,希望中美之间能够有更加良性、积极、有透明、有正当性的沟通,我认为这个对两国来说都是有好处的。

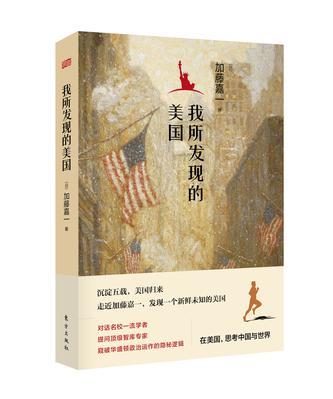

封面

陈冠中:现在还有没有“一个美国”?

我1974年去的美国,我在波士顿大学读过15个月的书,当时我是读新闻的。当时我每周放松自己的方法就是,从波士顿大学步行穿过剑桥桥,穿过的麻省理工,去到哈佛广场。去哈佛广场主要是为了它的书店,有时候我还会到附近看电影,附近有很多小酒店,转个弯就是哈佛广场。哈佛广场有很多历史建筑,我去过一些公共建筑,比如哈佛燕京图书馆,哈佛燕京研究中心,现在的费正清研究中心就在肯尼迪学院的斜对面。我去过一个私人的空间——费正清的家,当年我只是一个学生,就找了个电话本,打了电话过去,问:“费正清先生,我能到你家访问吗?”他竟然说可以。他那时(1974年)已经退休了,就住在哈佛校园旁边一个独门独户的房子里,我没想到自己就这么去了,我现在想想觉得是非常不好意思的,去打扰他,多少重要的人要跟他聊天。我就是为了写篇文章,做个访问找到他,也没有做很好地功课。我记得我跟他谈的时候,就是根据他的文章谈中国时代的延续,当时有很多西方学者认为时代延续代表十大派系,所以用这个来研究中国的权证。我问他怎么想?他说这个也是个方法,然后我们就谈了半天这个东西,然后我就告辞,回去就写文章。我现在想想都会汗颜,真的不应该。他是个大学者,就这样跟一个研究生交流,还不是他的学生。

我们在读大学的时候,就读过傅高义的书和文章,傅高义70年代写了《日本第一》,当时就预告了1980年代所有人都说的日本迅速发展,他那本书是比较早的一本,其他人也都在写,但是他写的名字叫《日本第一》。因为这本书,他后来一直受一些人的讥讽:说你们美国学者当年认为日本要成为第一了,后来却没有成为事实。但傅高义是很好的学者,他的《邓小平时代》写得很有意思,是一部很重要的书。我们在读大学的时候,其实读过他的一本书——《共产主义在广州》,西方学者做出来的,这是很难得的。1950年后的广州在共产主义之下的变化,傅高义写的,他是一个真正的学者。

我在哈佛有个印象:他们社会学科的人整天都在批评肯尼迪学院,觉得肯尼迪学院学术是一般的,但是很多名教授、名人都会去,都会这样去看肯尼迪学院。我不知道是真是假。但真的是社会科学、历史学的,他们都好像跟肯尼迪学校分开一点,不知道为什么有这个想法。包括中国的官员去受培训的时候往往都是去肯尼迪学院,非洲的官员、南美洲官员都会去肯尼迪学校,所以肯尼迪学院是个大熔炉,很多很多人去。也有很多出名的教授,比如说约瑟夫·奈等人都在里面。在哈佛存在学院派和肯尼迪学院这样更实在一点的学院的分歧。哈佛本身就很有趣,今天我们所有的东西都引用哈佛的学者,差不多可以说上半天。比如说在国际关系研究方面,里面很多重要的流派都跟哈佛学者有关。现在美国奉行“美国优先,美国第一”,但是在这之前是有两个阶段的。

第一个阶段可以说是现实主义派,当时的代表人物是基辛格,他是哈佛的博士生,他的论文很有名,好像是哈佛当年最长的论文。写的是19世纪初所谓的欧洲协议,在拿破仑战争之后,奥地利跟普鲁士等国定了一个新的欧洲规矩,几个强国决定欧洲命运,然后大家平衡权力,这个是非常重要的。另外一个应该是哈佛的布热津斯基(刚过世)。他的终点跟基辛格一样,他们认为美国不应该孤立,他们在为美国争取最大利益的时候,就整天说,离开了欧亚大陆,美国就是一个岛。所以他们知道要领导世界要影响欧亚大陆的两端。作为现实主义者,就是我们什么都是从国家利益出发,不会做多余的动作,我不会为了意识形态要改造别人,也不会用一种普世的理想去重新规范世界。他们是当时影响很大的哈佛学者。

之后到了小布什年代,就出现所谓新保守主义者(Neoconservatism),这个想法得到了很多自由派支持者的支持,其中希拉里就是自由鹰派。希拉里在当参议员的时候是支持小布什打伊拉克,然后她作为奥巴马的国务卿的时候,她是支持打叙利亚和利比亚的。

现实主义是反对新保守主义的,他们觉得你做这种动作,要民主化、什么中东战略都是多余动作,不是美国利益。因为这样,特朗普才会说我们以后不玩这种了,我们玩美国优先,你们的事情我们不管了,我们也不会去干预,也不想去定一个新的规则,特朗普都不要了。但是他现在是不是这样做呢?可能不见得,他说是这样说了。就说太平洋这个概念,这些协议都不想要了,后来又一下子又被日本说服了,跟他原来说只要回到美国的孤立主义的想法不一样了。美国曾经有孤立主义传统的,它们好像有点回去了,现在又好像不是了,忽然又征兵了,叙利亚又去射导弹了。

现在有这三个阶段,其实很多都是跟哈佛研究国际关系和经济、政治的思想家,非常有关系的。还有一个曾在哈佛读过书的、自由鹰派的人叫罗伯特·卡根,他写过一本书叫《美国制造的世界》,他认为二战后的世界秩序是美国制造出来的,是美国主导的世界秩序。也不能说他说得不对。但是现在很多人一直在问,这个阶段是不是过了。下一个阶段是什么呢?后美国时代会是怎么样?

Charles Murray写过一本书叫Coming Apart,coming apart就是撕裂或各自为政的意思。他的副标题是白人美国的状况。他是个保守主义者,他认为美国不光是族群族裔,即使在白人的社会里面,已经撕裂成两个了,一种蓝州的白人,一种是红州的白人,或一种是支持特朗普的白人,另外一种是反特朗普的白人。所以我们也不知道现在能不能说只有一种美国人,或只有一个美国,因为美国自己的评论家都说他们自己国家撕裂了,我觉得远比中国看自己厉害,因为他们是整个州整个州的。我们不要忘掉特朗普在这次选举中,直选票数输给希拉里300万票,只是因为美国特别的选举人制度他才赢的。所以你可以想象有多么大的撕裂。

加藤嘉一:美国的弹性源于个人主义与爱国主义的有机结合

正好回答刚刚陈老师的问题,我觉得现在没有一个美国人的概念。美国现在的国家战略是什么?我相信也是撕裂的、分裂的。有人说世界各地,无论从自由民主还是军事存在都有美国的影子,大家都认同美国的体制和美国的存在,美国国内老百姓的经济、生活才能够有保证,因此我们需要把大量的财政花在外面,这说法依然是有的。但另一方面,财政紧张,看看中东,最起码过去十多年不能说是成功的,还花了那么多的钱,对美国的厌恶,包括恐怖主义似乎越来越严重,这种对外的投资是不是得不偿失呢?是否应该好好地集中建设国内的东西呢?我们现在搞一种孤立主义,不要干涉,适当放弃当世界警察。这些讨论都有。我认为包括在华盛顿,包括在波士顿,现在仍未停止,仍然在讨论当中。

刚刚陈老师有一个描述,一开始觉得特朗普很孤立主义,但后来发现他有一个反弹,这种反弹怎么来的?这就是美国社会的力量。当年中国搞亚投行,美国一开始表现得不积极,但不到一周,有些人开始说,我们应该加入的,与其说在外面说三道四,不如到亚投行里面去制衡中国。这点跟日本不一样,美国的智库、大学、民间,有在教室里讨论的,有上街的,举牌的,什么人都有,这些都会一步一步地形成一种舆论,不一定是共识。所以我觉得美国社会有这种弹性,不断自我修复的这种东西。我认为它是由美国社会的制度和价值观所形成,我到美国感触最深的,也是我认为日本永远做不到的,就是个人主义与爱国主义的有机结合。美国人对自己的土地,自己的权利,特别执着,很有可能因此而枪毙别人。但同时他们非常爱国,美国人看国旗的眼神,是很认真的,国歌也不是假唱的,他们如此的爱国,却又如此的批判政府,对政府要求很高,但他对这个国家是非常爱的,但人家更多认同美国公民的身份而非美利坚民族。

我把“到底什么是美国人”放在最后一章,写了我的无用感。村上春树曾经说过,到美国这样的地方很好,为什么呢?如果在东京,总以为自己重要。我之前在中国当公知的时候,还是充满使命感的,我当时真相信,如果我不努力中日关系会恶化,但是光靠这是不够的,所以需要一种无用感。所以我认为,我在美国最大的收获,我认识到了自己的无能,自己的无奈。最后我也认识到了无用的本质,认识无用的本质就是成长的逻辑,这就是我在美国的体会。

陈冠中:美国人的“双重意识”

陈冠中:加藤永远有个日本的角度,虽然是邻国,其实我们对日本的认识非常浅,这次他是三个国家的视角,其实是很难。我在台湾、香港、内地都生活过,我觉得最大的教训就是三地都不理解,包括精英分子都是一知半解。这个理解是可以达到的,但要很努力,所以非常少数的人才能做到,做到两个已经不得了了。

在亨廷顿的《文明的冲突》里,日本是另外写一章的,它不是放在所谓儒家文明里面,它管他叫日本文明,所以日本是很重要的。美国不用说了,就算今天美国再衰败,也没有说可以不理美国。你看看特朗普总统的东亚之旅,每个国家的元首安排多少东西来接待他,因为美国太重要了,所以研究美国是必然的。中国学者研究美国以前只是从中国角度去看美国,我觉得有时候会有偏差,就是民族主义立场太强的时候,你会自己把眼睛盖了一半看不到。同样美国学者也会出现这个问题,他们很多就是为了美国立场,甚至因为他处在某个位置,说话的时候非常小心,我们看美国智库的言论,会有这些学者好像只说一半就不说下去的感觉。可能要像亨廷顿那样到晚年了才敢穿来穿去,基辛格可能可以做到了。

刚刚加藤说,在美国一个人好像什么都不参与,人家也不会管你,你可以做个无用的人,你要出来投票,也是可以的。我想起另外一个作家就是萨曼·拉什迪,他是写了《魔鬼诗篇》的英语作家,他在英国隐居,因为有追杀令,所以他不能出来,他曾经说过一句话:伦敦这样的大城市,还是好,我可以成为它的公民,而不是成为它的国民。一个包容的社会,你作为一个公民,它比较强调,比如守法,守基本规矩,但是它可能对你要求作为国民稍微宽容一点。

现在国民是什么,已经不能很简单的界定。我自己是因为在六十年代的香港长大,所以我们很受当年美国的抗争文化影响的,当年美国在六十年代的时候,在越战的推动下,突然爆发了很大的抗争文化,特别是年轻人跟学界。我1971年去波士顿大学,当时是一个所谓非常激进的大学,美国东岸烧国旗就是从这个地方开始的,然后美国东岸学者签联署说我们不是美国人,也是从波士顿大学开始。他们反对越战,反对美国政府征兵去打仗,因为抗议这个事情,他们说了这么极端的话。到我去的时候,越战已经快要结束了,我还记得越战结束那一年,哈佛大学人山人海,大家在庆祝越战结束(1974年),我在美国的时候也看到了这个场面。我觉得那些偏执的学者,比如说写了《美国人民的历史》的霍华德·津恩这本书,他们后来都非常温和,他们有时候会有某种抗命,但是其实他们心里面是爱国的。

最近特朗普指责足球运动员不肯站立,但是那些非洲裔的足球员是单脚跪着,他们要用另外一个表达方法,表示他们有点不同的感觉,其实也不是说不尊敬,只是不愿意跟大家一样站着,捂着心。上世纪初,在哈佛大学有个学者,他是威廉·詹姆斯哲学家的学生,创造了一个词叫“双重意识”,他就说美国的非洲裔黑人有双重意识,而主流的白人是没有的,他们同时觉得自己是美国人,同时也知道他们是少数民族,少数民族往往就有这种既与主流有距离,但同时还认同很多主流价值观,所以这是个很矛盾的心理。美国是一个多民族,多文化的国家,现在它官方没有承认自己是个multiculture(多元文化)的国家,但是在政策上,他们其实很多都是推动multiculture,来打造一个新的民族,是一个这样的奇妙组合,一个双重意识的组合。

加藤嘉一:民主、爱国、公民都没有那么简单

加藤嘉一:今天是个信息大量化的同时,也是概念妖魔化的时代,大家动不动听到一个概念就把它妖魔化,并以此为乐。我个人认为,唯一的办法,就是你相信你所看到的东西,你必须得行走,你得亲自调研,否则你很有可能被概念化。美国就是这样,民主就是这样,独裁就是这样,所以就是这样,有那么简单吗?所以这也是傅高义教授非常担忧的。最近美国的大学里地域研究,大家都是量化分析。但傅高义,包括费正清先生都认为,你要了解中国,那得深入对方的社会,好好的学习对方的文化语言,就是到胡同,甚至到什么黑道,来了解他的思维,他的兴趣爱好,否则你是没有办法了解中国的,我认为这个很有道理。当然可能两者结合,可能有自己的现代化东西。

简单说一个例子。我在美国一直在思考,比如什么是民主,你的民主好,至少在日本社会我们三权分立,我们自由民主,最基本的制度是有的,但是就像有一些老师,包括余英时等一些学者提到,民主也是一种生活方式,需要它文化的土壤,需要它公共的空间,你不能只有这个制度在,如果没有一个教育、一个公民社会没有这种认同,或者大家对此一种认同和理解,甚至辩论,它这种制度是不会成为给社会带来幸福和发展的东西。那么我再观察美国人民主,他的好和不好在哪里?我是觉得投票是一个行为,最终人家投票跟日本民众比,美国的老百姓还是把一票看的比较重,要投票,你才是一个对政治的参与,当然弃权也是一种表达。这种民主,这个确实在美国社会里面,至少跟日本比是比较根深蒂固的。那么到底什么是爱国行为?我也在陈老师的帮助之下出过一本书叫《爱国贼》,爱国的人,希望这个国家越来越好,希望为这个国家做一点事情,那么我发现美国不少老百姓是通过投票,通过一种民主制度的投票去表达你对这个国家的爱,以及投票背后跟家人、学校、教会等的各种讨论,通过这种方式去参与政治,这就是我对这个国家的爱的表达方式。

我在美国观察三年的过程当中,民主、爱国、选举,这是一个体系,这是有关系的,有的是制度、有的是文化、有的是动机、有的是目的手段,这是有关系的。当然我观察可能很多人都体会过,奥巴马选举获胜的时候,我也在现场,别说美国人,有很多外国的学生都是流眼泪,然后USA!USA!他们都在喊。这些正在哈佛学习的人,他们可能很多人将来要成为美国公民,这个时候我感觉到,美国凭什么吸引了这么多的人,这个可能是我的一个观察。

加藤嘉一X陈冠中:在美国看中国

加藤嘉一:我在哈佛的两年,有中国的学生、学者,包括当年我哈佛肯尼迪学院的时候,有一些从中国来的高官。哈佛的课堂上,中国经常会被讨论,比如说人权问题,还有中国要在国际上做什么;说中国梦,到底要的是什么,内心想的是什么。这个时候有一批中国学生的存在,首先带来一面镜子,这是一个很好的让世界的精英们了解中国的一个平台。当然了,我在这本书里面也写到,其实中国的学生在帮着美国的学者研究中国,很多研究中国的美国学者是读不懂中文的,但是他们有非常优秀的中国助手。大多数的学生是带着一种无奈在帮忙。而且我在这本书里也提到了哈佛大学的这种权威主义,说开放、说多元、说包容,,但是客观来看,的确是以白人为主,然后老牌、大牌为主,他们很少给年轻人机会,这里存在一种权威主义。在这么一个环境下,我认为中国的学生首先他们丰富了课堂,通过课堂来给世界公民提供了解中国的平台,我认为这相对来说是自然的、健康的。还有就是帮那些研究中国的学者,通过他们来影响国际的舆论。

再谈一点媒体,我在美国,央视北美分台介绍说他们有两百多名员工,很多是从美国当地雇佣的,很国际化的,它节目运转的过程是相当相当的本土化了,能够提供这种平台,是一件很不简单的事。这一点上,我还是比较认同约瑟夫·奈教授的话,他经常被中国的官员询问中国怎么提高软实力?他的回答永远一样:放松,别太紧张,放松。意思就是说很多软实力,还是靠市场的民间的力量。你们中国有这么优秀的个体,让他们充分发挥自己的潜力,政府有关部门别多操心。中国的走出去,我认为还任重道远,但是现在确实有了些比较积极的现象,也是不可忽略。

中国的精英,学术圈还是以波士顿为主,华盛顿还是以政府派过来的为主,因为美国的智库主要在华盛顿,我知道华盛顿和波士顿是个很好的互动,纽约还是有一点不一样。

陈冠中:我2000年来之前,在1992到1994年也住在北京,我印象最深的是,虽然我们在香港的时候,我的家人已经算是比较关心内地发生的事情,已经有点研究的意味了。但来到中国大陆后,发现完全是两回事,纸上谈兵,而且是一厢情愿等等,要住下来,还不是住一个月就理解的。我当初对中国的理解,有点像一个照相机的镜头,有时候对焦,有时候不对焦,来来去去,直到相当长的时间后才感觉有一点看清楚中国。

这种想法,跟我交流过的外国人也有点像,只是我可能早他们一点点,有不同的思想改变。我接触到的外国人,如果一定要分出分水岭的话,就是2008年。坦率的说,在2008年之前,我想大部分香港人觉得他们在前面,大陆在后面,但2008之后,慢慢有些人觉得原来大陆在我们前面。而且越来越厉害,我相信,我碰到过的美国记者也好、学者也好,很多人都有这种变化的感受,他现在就是要重新去理解这个变化,肯定不是最早的一批美国学者,觉得中国会崩溃,真的觉得已经差不多都没人再这样说了,已经算笑话了。

加藤嘉一:中国有治理优势,美国有制度优势

读者提问:中国跟美国这两个国家都在宣传自己的制度优势,比方说中国说我们有效率,美国说我们更包容,我就想从您在中美两国之间的生活,有没有一个瞬间或者多个瞬间,让您觉得这是中国的制度优势所在,这是美国之所以成为这个星球上最强大的国家,它的力量所在,来自于平凡人的温度,来自于社会最底层的力量,谢谢。

加藤嘉一:这个问题,我跟福山先生探讨过,他当年写《历史的终结》,历史不会再进步了,就是说资本主义是人类社会最后的一个主义。后来苏联解体,社会主义、共产主义继续在中国发展,他也反思,他回溯到中国古代的政治,包括当年秦始皇的时候,然后发现中国这个政治的逻辑,远远早于中国共产党,什么马克思主义,包括新中国的成立,中国政治的统治逻辑,换句话来说,统治者和被统治者之间的关系处理方式,很早就有一种传统的萌芽,我认为这就是中国政治特点,统治者和被统治者之间有一种不通过制度的默契,什么样的时候我是听你的,稳定温饱,包括一些其他的因素,他们知道彼此,所以中国的共产党到现在,他有发现问题、解决问题的能力,治理的一种能力,而治理这恰恰是福山先生所提出的,美国现在最欠缺的,所以我认为中国优秀的地方就是治理,他知道怎么控制这个社会,怎么治理这个社会,出了问题该怎么弄,有自己一套可能别人永远复制不了的东西。

美国还是制度,他们通过这种,比如自由民主,比如当年《独立宣言》生存自由,追求幸福的权利,这是一脉相承的,美国历史也比较短,人人平等,这种民主自由生活,然后一种制度三权分立,如果特朗普总统出问题,那一样要下台的,在法律面前总统是小的,法律是最高的,宪法是最高的,那就是在这么样一个时候,美国在这么一个环境下,老百姓愿意为国家奋斗,有一个保障的前提下,追随自己的一种梦想,我认为这种美国的制度和价值观形成的一种制度优势。

总之,我认为中国是治理优势,美国是制度优势。我认为,理论上两者是互补性的,但这点上,现在中美之间几乎没有什么积极建设性的讨论,各说各的,各忙各的,这是一个现状。

如何看待特朗普推特外交?

读者提问:我想跟三位或者跟大家一起讨论一下,不知道大家怎么看川普的推特外交?他是有意而为之的行为,是有一些小心机在里面,还是说特朗普觉得我是总统我任性?

陈冠中:我看到过一个说法:如果美国总统选举选出了希特勒做总统会怎么样,有人就说希特勒会变成一个不过不时的总统,说这话的人就是觉得对美国的制度非常有信心。不过说这个话的时候可能没有推特,没有总统和所有的人直接通话,当时没有这种工具。所以会通过很多幕僚,现在我们也特朗普也有这种迹象,就是他很多政策,比如说之前在说中国多么不好,非常凶的对中国说话,但是到后来他的政策又有点调,对很多国际关系也是在调。比如说他特别相信有军职的将军,现在都是扮演很重要的角色。这些人已经开始起作用,特朗普是不是例外,我们真的很难说,希特勒是不是不过不时的总统。现在不知道,因为多了很多工具,我觉得其中有一个就是推特。

加藤嘉一:第一,挺好的,就是说我作为一个观察者,多了一个解读的平台。第二,为什么那么多人去等他,他有很多追随者,为什么?如果你不喜欢就不用看,但很多人在看,很多人在乎,很多人把他当做一个解读美国政策的途径,这是事实。安倍晋三也用脸书,中国政府也在使用脸书,跟特朗普用推特有什么本质的不同,它作为一手段一个平台在传播,只不过特朗普是个人,当然背后谁在负责,谁在把关,我们不知道。但我们看到的是那个,有什么本质的不同吗,这是一件非常正常的事情。而且我非常同意陈老师说的如果特朗普搞推特外交,给美国带来大量的损失,大家都觉得不好,美国制度是有办法不让他干的,但他还在干,这说明什么,他有他存在的意义和价值,至少没有到一个逼着特朗普不要搞那种地步。所以他有他的合理性。第三,比如说中国的乒乓外交、熊猫外交,我们可以尝试各种各样的战略,这个世界上通信发达,有各种各样的动物,这些都是给这个社会、世界带来非常多样化素材的东西,所以我认为挺好的。

如何看待中国留学生的流动?

读者提问:想问三位老师怎样看待这两种现象,就是我们大量的往外走,中国学生占留学生的比例也在40%,同时美国的精英阶层,像特朗普的孙女开始学中文,了解中国。

陈冠中:曾经有个电影好看叫《与墨索里尼喝茶》,就是说1920年代,有几个英国女人在意大利生活得很好,其中一个做家庭教师,有钱人请她教他的女儿英文,有一天有钱人说我现在不要学英文了,我要学德文了,因为德国才是最强,因为希特勒上台了,把这个女教师解聘了。所以我们以前在学英文,现在也在学英文,学中文的也多了,这个都是跟实力有关的。另外一个问题,就是在美国曾经支持特朗普的华裔来说,其中一个理由就是华裔在大学受反向歧视,就是他们学术很好,但是进不了好的大学,因为大学有配额,希望帮助一些弱的民族能进去好的大学,提升族群,所以华裔就会吃亏了,所以很多华裔家长觉得这是不公平,这就是不同价值观的冲突,所以现在发展同样用族群来看,就有华裔,比如说选学生会,跟印度人一起选学生会,有人就出来反对不要给华裔跟印度人占了我们的院校。就是也是用族群议题,这个族群议题跟曾经要不要帮弱势等等这些价值观正在冲突,这是美国其中一个现象。

加藤嘉一:首先,我肯定也非常的欣慰的看到,大多数走出去的中国的留学生,他们是自愿的,政府也没有不让你去,也没有逼你去,首先这是一个进步,你有选择的自由,我们应该从进步的角度去看待这么一个现象,这是我的第一个观点。我现在非常关心的事有两个。一个是包括我所在的当时在哈佛也好,约翰·霍普金斯也好,至少一半以上是要回来的,而且回来很多的时候是不得不的,可能九十年代,2001年年初的时候,可能更多的人能够留下来,回来也是比较自愿的。现在大多数是去了想留下来但留不住,英国更是如此。我认为这个对中国来说是个大问题,回来的这批学生要干什么,这个时候我想提精英,到底什么是精英?精英是回来的时候带着一种反思的状态回来,他们在未来的中国社会发展当中发挥什么作用。首先你想不想发挥作用,我相信80%以上的人都没想过这个问题,就纯粹的找工作。这没有错。对每个人来说找到自己的工作,建立自己的家庭是第一社会责任,我同意。但是,我也跟福山讨论过这个问题,未来中国的发展,无论是迎合历史的终结也好,还是走出自己的道路也好。我认为这批从海外回来父母好不容易送出去的留学生,花了时间,花了钱,希望它能够形成一个让中国良性积极持续发展的动力,我认为这是一个问题。

第二点,中国,这么多的学生出去,到中国来留学的外国人也这么多,留学对于中外之间的沟通和理解,对中国社会更加多样,几乎没有起到一个很好的作用。那这一方面中国怎么做,怎么做的过程当中你靠什么吸引外国人,我认为对中国未来的发展来说是非常重要的。