2018年1月7日,三联松果生活LIFE+演讲年度专场以“请回答2017”为主题,邀请宋昭、耿乐、郝景芳、马原、大苗、Bridge、刘天池、张杨……分享了10个年度关键词,以此告别2017,迎接2018。从《嘉年华》到江歌案,从一元公益到被折叠的未来……他们的2017,构成了一个时代的横切面。

宋昭

请回答,2017 序曲

宋昭

演讲活动现场,大提琴家宋昭•阿伊斯带来了一场独奏,为2017谱曲,奏2018开篇。在缓缓抒情的大提琴声中,一片星光夜幕下,打开2017年回顾的帷幕。

宋昭·阿伊斯以大提琴独奏家、室内乐演奏家、先锋大提琴艺术家身份活跃于各类音乐会、戏剧、舞剧、展览、影视、以及中国当代前沿艺术领域。被誉为“天才大提琴家”、“不可多得的大提琴人才”。

他选择用音乐做了一场不说话的实验性演讲,讲述了他眼中的2017,有深情,也有澎湃……2017年,我们有许多思考,有的也许有了答案,有的却还在等待我们寻找一个回答。但是这样独一无二的2017年,有一些时刻,还是值得我们记念。

耿乐

《嘉年华》:从嘉年华到阳光灿烂的日子

耿乐,演员,代表作品:《阳光灿烂的日子》、《嘉年华》、《相爱相亲》等

拍摄过程中,文晏导演对创作的严苛要求,让我回想24年前,拍摄《阳光灿烂的日子》时,这种完全沉浸在作品中,为作品效果去较真的创作,是好多年都久违了的感觉。

在《嘉年华》里,我演了一个缺席孩子成长的不合格的父亲。在《相爱相亲》里,我演了一个落魄的剧团演员,业余时间去为别人哭丧来获得微薄收入,孩子也是个问题少年。这两个父亲的角色,都是边缘人物,边缘角色。在电影里,这些复杂性、矛盾性,甚至是带着一声叹息后的无力感,是这些角色给予我的吸引力。

我24年来的变化——我想尝试更多与自己的生活经验距离遥远的角色,一些让我陌生的角色,一些在现实生活中更复杂、更难被简单定义的角色。

“一个做艺术创作的人,保有一颗赤子之心特别重要,盈虚自然,多了、少了、满了、亏了,都是自然。”

郝景芳

《北京折叠》:在未来,我们如何教育孩子

郝景芳,作家、科幻文学“雨果奖”获得者,代表作品:《北京折叠》,近年来发起儿童通识教育项目“童行”计划

我既是一个科幻前瞻者,也是一个社会政策研究者,同时,我还是一个妈妈。在《北京折叠》中,我提出了两个未来将要面临的挑战:人工智能技术导致的就业取代、教育的隔离和穷困的代际传递。这两个挑战,在今天的语境下越来越可能变为现实。

从什么时候埋下了一颗种子,觉得帮助孩子建立更好的更完善的世界观这个问题是很重要。包括如何看世界?如何看生命?如何看自然?如何看宇宙等几个层次。

我们这一代人,很容易被一个身份和标签所定义,也许是一个银行职员,也许是一个HR管理,但这在未来,会被智能AI所代替。也许从现在开始,我们需要教育孩子去适应未来,一个也许是人工智能遍布的世界,打开共享知识的时代,给他们更多的创造力和建立思维模式,是我想要去做的。

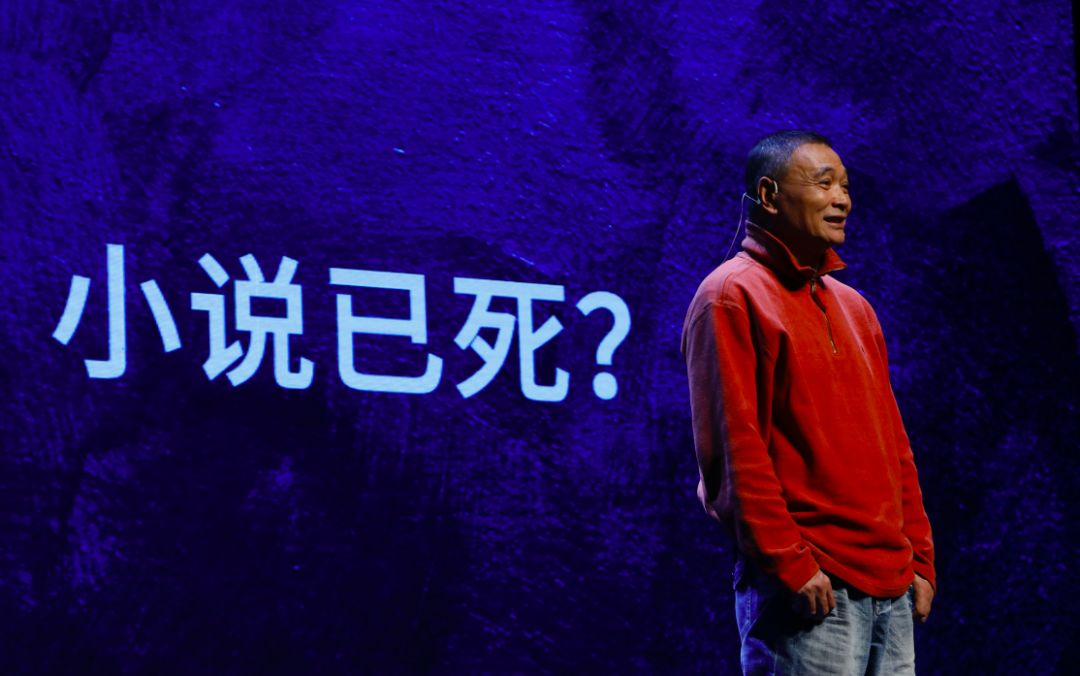

马原

《黄棠一家》:小说就是我的生命方式

马原,作家,代表作品:《牛鬼蛇神》、,《纠缠》、《黄棠一家》

上世纪七八十年代,我们贫穷的时候,内心却很知足;现在物质如此丰富,我们却很难体会到幸福的感觉。作为小说家,我特别有兴趣用虚构的方式来记录这个时代。如果你读过《黄棠一家》,会知道我写的很多故事,都是取材于真实的社会新闻。现实就是如此荒唐,已经完全没有必要再去虚构。

小说死了吗?好像这两年又有回暖的迹象。但我仍旧是小说的悲观论者,小说是凭借造纸工业化和现代印刷术才成为“巨无霸”的,但于我个人而言,小说成了我生命的强心剂,似乎是小说给了我第二次生命。2011年,我重新回到小说,完成了长篇《牛鬼蛇神》的写作。小说是我的生命存在于世的一种方式。

我一直不是一个唯物主义者,不是一个辩证唯物论的身体力行者。对我来说,非黑即白。有好的年代,有坏的年代。如果让我选择,我选择八十年代,我不选择今天。

大苗

公益:一块钱能买什么?

大苗,苗世明,自闭症儿童绘画1元钱购画公益项目发起人,WABC无障碍艺途创始人

2017年,我因为“1元购画”的刷屏事件,被推到了公益的前线阵地。第二天,我看到各地工作室的小朋友集中到艺术工作室来自发地庆祝。面对着媒体和网络的质疑,我感受到了两个社群截然不同的反差,正是出于公众对他们的不了解,我们可以做什么,我们应该做什么?

我注重的是孩子的表达过程,而非结果。

每个孩子都有表达能力,公众会在潜意识标签化人,谁是正常,谁不正常,如何定义正常与不正常呢?其实这个世界上也许每个人都有自己的障碍,每个生命从存在的角度看都说又意义的,都是值得被平等尊重的,那我们为什么要把他们从精神上隔开,竖起一道无形之墙?这个问题被解决,才会有更多的家庭愿意融入社会。

Bridge

《中国有嘻哈》:在嘻哈洪流中,我还是我

布瑞吉Bridge,国内当红说唱新星,《中国有嘻哈》节目全国九强,重庆GOSH嘻哈音乐厂牌领军人物,代表作品:《老大》、《蚂蚁》、《Young Bridge》等

没错,让全球华人都学会「勒是雾都」这句方言的就是我们,让火锅底料每天在你耳边魔性循环的也是我们。

2017年,一夜之间好像所有人都会问你有Freestyle吗?有人说,如果把嘻哈放入2017,得到的回答是「元年」和「崛起」。这个答案虽然公平,但不完整。地下音乐走到地上,确实让更多人了解到了一部分真正的中国嘻哈,嘻哈文化中很重要的一点叫做尊重,有前人栽树,才有后人乘凉。

松果把嘻哈定义为生活方式,我觉得很酷,说唱并不是离主流文化太远的东西,它更像是我的生活,一种态度,即兴说唱更快速、直接、没时间考虑规则,说的是内心所想,难道这不是跟现在我们年轻人的生活态度很相似吗?我也很高兴成为其中的一员,并不是因为我是嘻哈的代表者,而是因为嘻哈变成了一种可以被大家接受的生活方式。

我们是黄皮肤黑眼睛的中国人,说唱带着家乡口音,这样有什么问题?比起一味地模仿,更应该对自己的文化多点自信。听歌归听歌,不要盲目站队和掀起无意义的波澜。真正的嘻哈应该是和而不同,用音乐化解地域的限制和争端。

刘天池

《演员的诞生》——演员是如何诞生的?

刘天池,中央戏剧学院表演教师

一节表演课里,我并不先教我的学生如何用技术挤出眼泪,那不是最真实的状态,观众对好演员的需求,处于一种饥渴的状态。观众的欣赏水平,并没有降低,反而他们的视野是更为开阔的,因为信息时代的发展,观众知道什么是好,什么是坏。

我觉得一个真正的“大演员”,不只是有多大的流量,演过多大票房的戏。大演员是不能丢掉生活的,要有高层次和更高格局的提炼。

演员这项职业,是直接反映生活的。对于我们这些从业者来说,我们如何去真实地感受生活,去体味生活,去感知生活中形形色色的人,用最朴素的心,去感悟;用最平实的眼,去观察生活,可能是最为重要的。

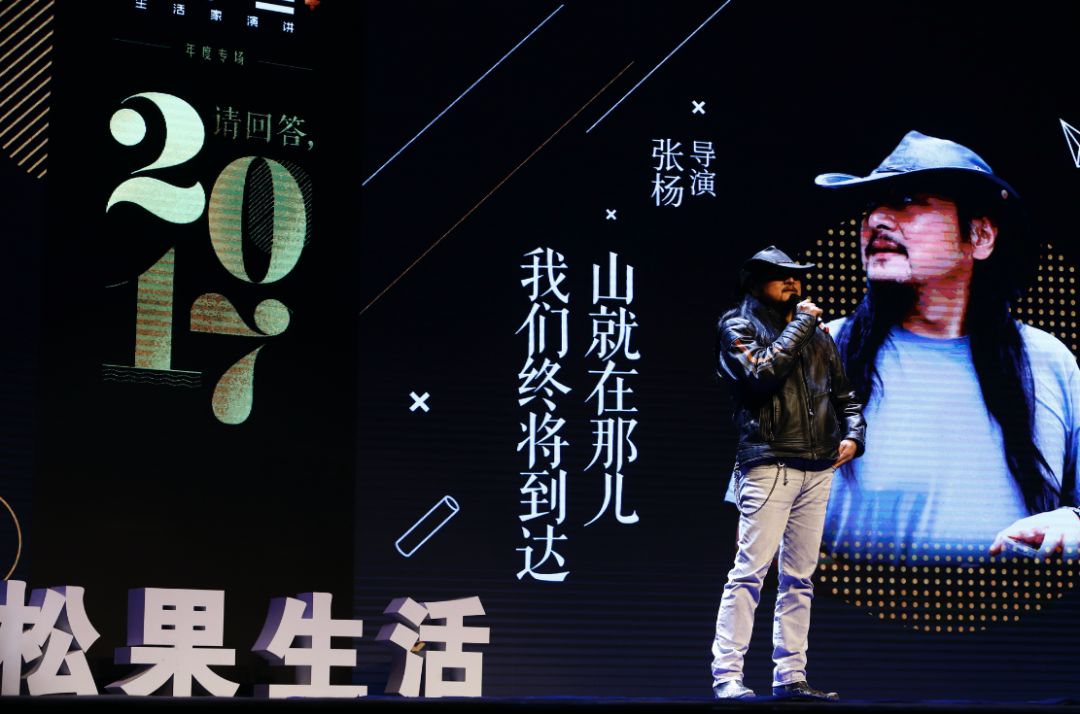

张杨

《冈仁波齐》:山就在那儿,我们终将到达

张杨,著名导演、编剧,毕业于中央戏剧学院导演系,代表作品:《爱情麻辣烫》、《洗澡》、《冈仁波齐》等

《冈仁波齐》起初并没有剧本,所有有关虚构的部分是在路上临时决定的,藏民整个真实的人生就是作为一个表演者,在路途中成为电影的表演者,他们的表演就是人生本身。

有人问我为什么要拍叙事纪录片的?电影有很多种,但我喜欢与主流保持距离。

一个职业电影人无法通过一部电影一劳永逸,二十几年来的职业生涯有无数的取舍,名利双收或是徒劳无功,在一个大时代背景下,我是观察者、叙述者,也是路人,也是朝圣之人,自己一样也有漫长的路要穿越。

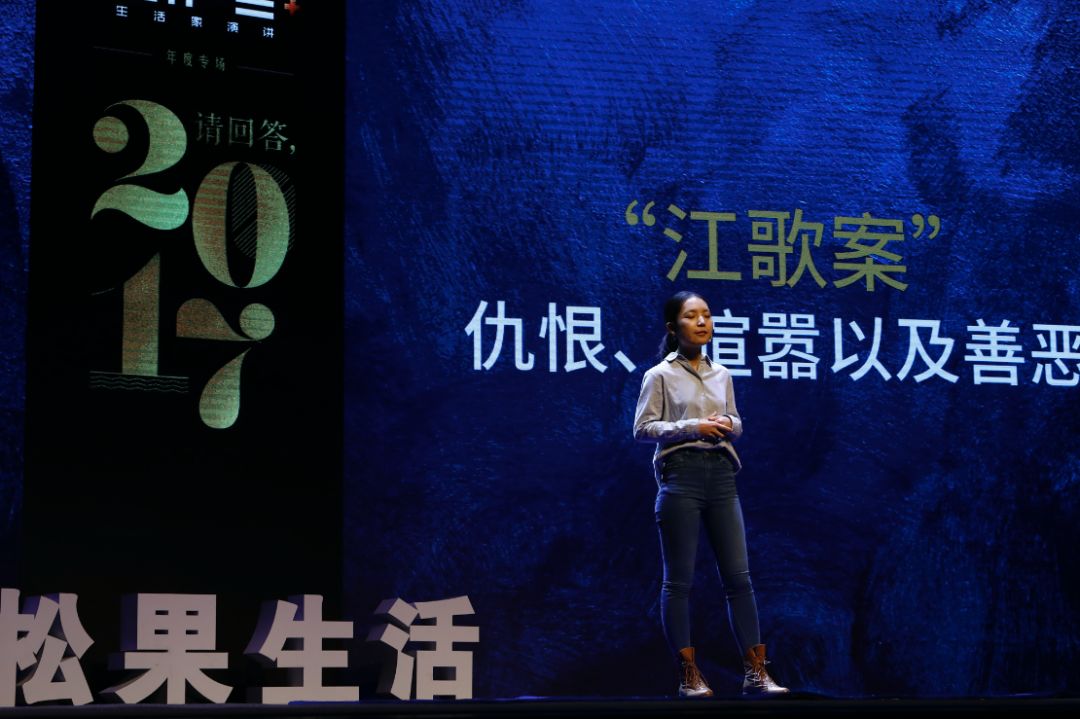

王珊

江歌遇害案:仇恨、喧嚣以及善恶

《三联生活周刊》记者代表:王珊

在2017年,可能再也没有一个案子或者事件,能像江歌案这样保持如此持久的舆论关注度。对于江秋莲来说,为女儿复仇成了最后的支撑。她的身边不止一次有人劝她走出来都被拒绝了。然而,这些与悲痛相关的点滴细节,在这个自媒体收割流量的时代,却成为了10万加的最好素材,因为能够引爆人们的情绪。

更让我无奈的是对信息时代的感慨。原本,当人类迎来这一历史性转折的时候,大家认为信息的获得变得容易了,然而事实却是,真相被淹没了。或者说,在这一轮轮喧嚣的背后,很少有人愿意去关注案件的真相。

江歌的事情本身就是一个悲剧,然而一个悲剧引来的是更多更大的悲剧。我希望江阿姨能够走出来。毕竟死者已逝,活着的人依旧有太长的路要走。

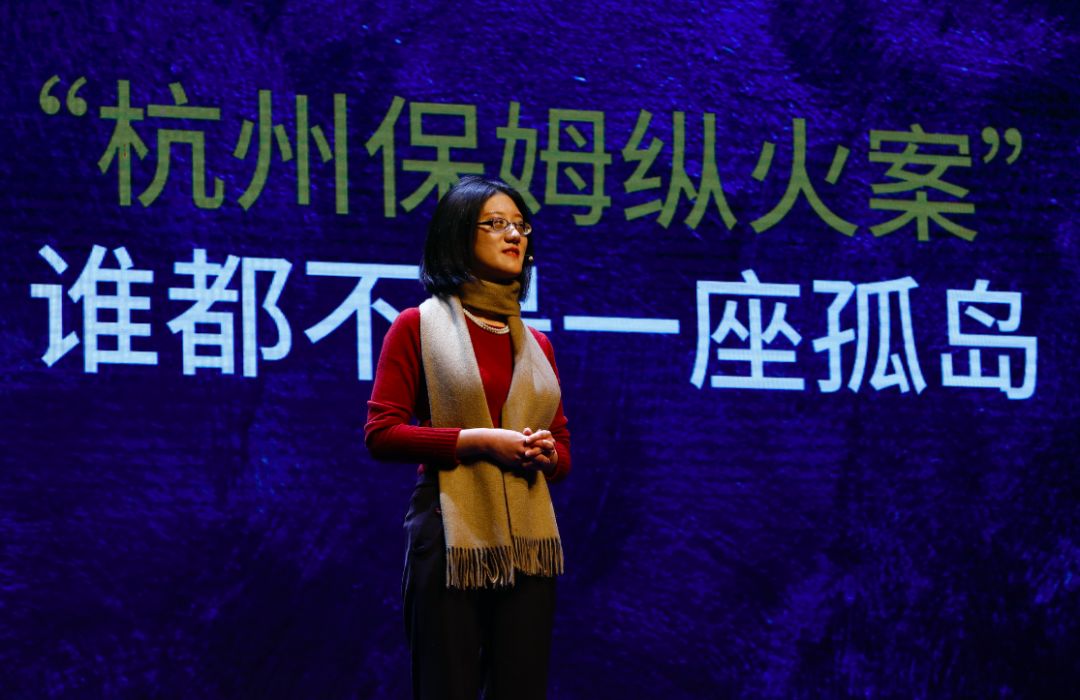

王丹阳

杭州保姆纵火案:谁都不是一座孤岛

《三联生活周刊》记者代表:王丹阳

也就是一把火,让许多人看到,一个他们身边的80后,承受的极限可以那么地深广;也是这场火,照出了一面人性的多棱镜,人性本能上的慌乱、焦虑、恐惧尽显无余。但是最让人深思的或许是,一个团体的公共生活的这一张网,如果没有一颗火种落下去,你就不知道它隐藏的马脚在哪里,但是一旦一个个体遇难,这张网破了,那么殃及的会是所有人平静安逸的生活。

不管你处于何等阶层,你都应该像一个公民一样地去思考你当下的生活。”

王海燕

儿童性侵:为什么需要打破沉默

《三联生活周刊》记者代表:王海燕

今年关于儿童性侵的话题其实非常多,包括台湾作家林奕含自杀,南京南站小女孩在公开场合遭遇猥亵事件,电影《嘉年华》……从舆论上,儿童性侵似乎已经是一个非常严重的社会问题了,但当我们真的要来讨论这个问题时,却发现都得不到解答,比如受害者比例,案件特征,救援,法律。

一个比较合理的估计是,国内可能有1/10的孩子在18岁以前是受过性侵的,在案发以后受害者也得不到良好的帮助。即使如此大量的伤害存在,在媒体上,受害者仍是沉默。实际上受害者就在我们身边,而且是极其普遍地存在着,他们的伤口非常大,也非常深。这是整个社会对待性侵遮遮掩掩的态度造成的,而这种沉默还在显而易见地加重伤害。

面对自己,面对社会,我们需打破沉默。