德勒兹与福柯

德勒兹与福柯第一次见面是在1952年,成为朋友是在10年之后,当时福柯试图为德勒兹谋得在克莱蒙费朗大学任职而没有成功。1963年,德勒兹写了一篇评论福柯《雷蒙·鲁塞尔》的文章,1966年,他写了评论福柯《词与物》的文章,称该书是“一部了不起的著作,充满了新思想”。70年代,德勒兹又发表了两篇文章,分别对福柯的《知识考古学》和《规训与惩罚》进行了积极的高度评价。

在上世纪60年代,他们都对尼采和比埃尔·克罗索斯基产生了兴趣。1966年,他们开始一同编辑法语版的《尼采全集》,还合写了《导论》,德勒兹的《尼采与哲学》给福柯留下了深刻的印象。德勒兹关于力量关系超验场的概念为福柯在《性经验史》第一卷中有关权力的分析提供了基础。1969年,福柯发表了对德勒兹的《差异与重复》的一篇短评,次年,又发表了一篇长文,对德勒兹的这部著作和《感觉的逻辑》进行评述。这篇长文以现在广泛被引用的那句著名的论断开始:“也许有一天,这个世纪将被称为德勒兹的世纪。”

德勒兹和福柯都深受法国1968年“五月风暴”的影响,虽然两人都没有直接介入这场风暴。1969年,福柯帮助德勒兹谋得了在文森斯新创立的巴黎第八大学哲学系教授的位置,他们二人在70年代初期共同参与了一系列政治活动。这些活动包括福柯在1971年初成立的监狱信息小组(GIP),还有一场名为“黄金下降”的反种族主义运动。德勒兹参加了福柯1971—1972年在法兰西学院举办的研讨班,福柯讲的内容是比埃尔·李维尔案件。二人都为以瓜塔里为首的“机构的探索与形成研究中心”出版的刊物《探索》杂志撰写稿件,包括那篇题为《三十亿倒行逆施》——为同性恋辩护的臭名昭著的文章。

1972年初,福柯同德勒兹等人,在法国法务部庭院静坐,抗议不合理的监狱制度,福柯再次被捕。释放后第二天,福柯亲自驾车陪同沙特前往造反中的雷诺汽车工厂,支持造反中的工人。德勒兹与加塔利合着的《资本主义与精神分裂症》第一卷《反俄狄浦斯》出版,福柯向德勒兹祝贺时说:“应该从弗洛伊德主义的马克思主义中摆脱出来”。德勒兹回答说:“我负责弗洛伊德,你对付马克思,好吗?”

他们在政治上和理论上最默契的一次合作无疑是1972年3月的那场题为《知识分子与权力》的访谈。他们不赞成马克思主义关于理论与实践之间存在单一的统一关系的观点,认为理论本身就是实践。福柯指出,60年代的革命证明群众不需要知识分子来认清局势,他们看得很清楚,却因权力系统的阻拦而无法表达。知识分子本身成为了权力体系的对象和工具,因此,他应该放弃“代言”的欲望,“就地”与权力形式展开斗争,而斗争应该发生在“知识”、“真理”、“良知”或“话语”等各种秩序之中。因此,理论本身就是一种实践。德勒兹也指出,理论要求那些相关人士最终从实践角度为自己说话。

虽然,德勒兹和福柯1972年在接受访谈时陈述的观点,在他们各自后来的著作中都多次重复出现,他们的见解在后来还是出现了分歧。后来,德勒兹在回答詹姆斯·米勒提问时,说明他与福柯分歧的很多原因:“唯一重要的是,多年来我在政治上一直追随福柯,在某个时刻我不再完全赞成他对很多问题的见解。”导致两人见解相异的事件,包括以色列一巴勒斯坦问题、所谓的“新哲学家”和柯罗桑等事件。从此之后,德勒兹和福柯很少见面。数年之后德勒兹写道:“我们各人走各人的路,写各自的书。我敢肯定他读我写的书,我也怀着激情读他的书。但是我们彼此不怎么说话。我感觉最终我需要他,而他不怎么需要我,我并不为此悲伤。毕竟福柯是一个极其神秘的人。”

在汪民安的访谈中,福柯的伴侣丹尼尔·德菲尔透露了更多的细节:

是的,他们确实有一个疏远的过程。我认为让他们疏远的时刻主要有两个。

首先我要说的是《性史》,事实上这本书多少让德勒兹产生了些不悦,因为德勒兹写的《反俄狄浦斯》也是有关性方面的,只不过他在这本书中更多地是对精神分析的重新阐释,而福柯则完全摆脱了这个领域。德勒兹进行的是对康德、对精神分析的批判,目的是重新阐释精神分析,而福柯做的则是关于精神分析的谱系。因此,这已经使德勒兹产生不悦了。这是第一点。

第二点,那个时候,在欧洲蔓延着一种恐怖主义,在意大利和德国尤为严重。不过,那时的恐怖主义并没有蔓延至法国,因为那时的法国极左派的一些知识分子对这个恐怖主义持敌视态度。因此,在法国并没有出现像意大利和德国那样的恐怖主义。德国和意大利的恐怖主义都造成了某种程度的恐慌。德勒兹,尤其是瓜塔里(Guattari)却大肆接待来自这两个国家的恐怖主义者,跟他们一起反对德国和意大利警察,宣称这是两个法西斯国家。而福柯却并不这样认为,他认为如果一定要说那是两个法西斯国家,那么施行法西斯的应该是整个欧洲的民主。那个时候,德国和意大利都是民主国家,我们不能说这两个国家是法西斯国家。后来,福柯接受了意大利共产党党刊邀请,去做一个访谈,目的就是为了让法国人民远离德勒兹他们所推崇的那种极端思想。瓜塔里当时确实接待了很多来自这两个国家的恐怖主义者,他喜欢冒险。德勒兹的身体很脆弱,他与瓜塔里之间交往甚密。不过,德勒兹更多地是无政府主义者,甚至是一个右派的无政府主义者,而不是马克思主义者。他们可能后来也开始看马克思主义的相关著作,但并不是很了解。

尽管福柯和德勒兹之间可能有这些冲突,但他们两人之间是相互欣赏的。福柯最后生病住院期间,德勒兹曾到医院看望他。那个时候,艾滋病是一个非常敏感的话题,医院当时禁止一切探望。我当时还不明白,后来才知道,这是为了避免照片或者视频流出,引来警察等不必要的麻烦。但他们通过留言进行了交流。福柯去世后,德勒兹也在追悼会上献了悼词。后来,他对我也一直照顾有加。我很难想象他们两人之间的关系究竟达到何种程度。德勒兹去世后,我与他的家庭也一直保持着密切的联系。

总之,他们相互欣赏,有很多共同之处,他们两个算得上唯一能相互倾吐的对象了。我觉得他们在哲学思想方面相互之间影响很深。我必须承认,福柯思想中黑格尔的色彩还是非常浓厚的,也就是有一种强烈的否定性,比如疯癫、疾病、死亡等,这些都是黑格尔哲学里经常谈论的对象。但从70年代开始,德勒兹开始从尼采哲学那里吸取积极的哲学,福柯后来对尼采的兴趣或许正是来自于德勒兹。

下文即为1972年3月4日,德勒兹与福柯那场著名的《知识分子与权力》对话,收录于《<荒原>及其他文本》中,这也是德勒兹的第一本文集,已于2018年1月由南京大学出版社出版。在这本1953-1974年的文集中,收录了德勒兹已经发表但从未见于其他著作中的文章,包括报告、序言、谈话、会议论文等多种形式。除了那场《知识分子与权力》对话之外,也收录了上文提到的《尼采全集》、《反俄狄浦斯》、资本主义与精神分裂症和监狱信息小组等内容及相关的讨论,以及德勒兹对柏格森、卢梭、康德、雷蒙·鲁塞尔、萨特等哲学家的评论,感谢南京大学出版社授权发布。

《<荒原>及其他文本》/吉尔·德勒兹/董树宝、胡新宇、曹伟嘉译/2018年1月/南京大学出版社

米歇尔·福柯:一个毛派分子对我说:“萨特,我很理解萨特为什么和我们站在一起,为什么他会搞政治以及在什么意义上搞政治。在紧要关头,我甚至能理解您为什么搞政治,您一直都在探讨监禁这个问题。不过德勒兹,说实话,我完全不理解他。”这个问题让我很震惊,因为对我来说,答案似乎非常明确。

吉尔·德勒兹:这或许是因为,我们正以一种新的方式践行理论和实践之间的关系。人们或者将实践理解为理论的应用,理解为后果,或者相反,人们认为实践在理论之先并激发理论,而对于一种未来的理论来说实践本身就是创造性的。无论怎样,在一种或另一种意义上,人们都是以一种总体化过程的形式来理解理论和实践之间的关系。或许,对我们来说,问题截然不同。理论与实践之间的关系毋宁说是部分性的、片段式的。一方面,理论永远是局部性的,它只相对于一个狭小的领域,此外,它能够在或多或少与其相距遥远的另一个领域中得到应用。应用从来不是类比性的。另一方面,一旦理论沉浸在自己的领域中,它就会遇到各种障碍,就会陷入死胡同,导致各种矛盾,这使得用另一种话语来接替理论变得必要(或许,是这另一种话语使理论延伸到另一领域)。实践就是从一个理论点到另一个理论点的接续(relais)系统,而理论则是从一种实践到另一种实践的接续。任何一种理论都会在其发展的过程中遇到障碍,这时就需要实践来穿越这一障碍。比如您就是这样,一开始,您对19世纪资本主义社会中的精神病院这种监禁场所进行了理论上的分析,之后您体会到让被监禁的人为自己说话这种必要性,他们对你来说就构成一种接续(或者与之相反,对他们来说您已经是一种接续),而这些人就处在监狱里,他们就在监狱里。您成立监狱信息小组是出于这种考虑:创造条件以便让犯人自己说话。像毛派分子可能会说的那样,您通过应用自己的理论而投身实践,这是完全错误的。这里既没有什么应用,也没有什么改良计划,也没有什么传统意义上的所谓调查。情况完全不同:这是一个接续系统,它处在整体之中,处在一个由片段和碎片构成的多元体中,而这些片段和碎片既是理论性的也是实践性的。对我们来说,理论知识分子不再是一个主体,也不是某种良知/觉悟(conscience)的代表或有代表性的良知/觉悟。采取行动和斗争的人们不再被他人代表,无论是政党还是工会,后者反过来只会窃取做某些人良知/觉悟的权力。谁在说话?谁在行动?行动和说话的永远是一个多元体,即便对于说话和行动的个人来说,情况也是如此。我们都是集合体(groupuscules)。不再有什么代表,只有行动,只有在接续或网络关系中存在的理论的行动和实践的行动。

米歇尔·福柯:在我看来,从传统上来说,知识分子的政治化是从以下两点开始的:首先,是他在资产阶级社会、在资本主义生产体系以及后者为他创造或强加于他的意识形态(被剥削,陷于贫困,被排斥,“被社会诅咒”,被谴责为不道德或具有颠覆倾向等等)中拥有的知识分子地位;其次,就他揭示某一真理、就他发现此前人们没有意识到的政治关系而言,属于他自己的独特话语。这两种政治化形式彼此并不排斥,不过它们也并不必定彼此重合。既有“被社会诅咒的人”,也有“社会主义者”,两种类型都存在。当权力一方采取暴力措施应对局面时,这两种形式可以很轻易地合并在一起,比如1848年、巴黎公社以及1940年之后的情况就是如此:知识分子被排斥、被审判,而就在同时,“事情”在其“真理”中显现出来,而知识分子也不能再说皇帝没有穿新衣了。知识分子向那些还看不到真理的人讲真话,并且是以那些不能说出真理的人的名义说话,这也就是良知和口才。

不过,如果说在最近的一些变动中知识分子学到了什么,他们学到的是:群众不需要他们来认清局势;群众完全理解局势,他们看得很清楚,甚至比知识分子还清楚,而他们也很明确地表达出这一点。不过,却存在一种权力系统,它会阻拦、干涉、否认这种表达和认知。权力不仅体现在审查这种最高决断机构中,相反,它以极为深入和微妙的方式渗透到社会网络的各个层面。知识分子本身成为权力体系的一部分,同样,知识分子是“良知”和话语的代表这种观念也是权力体系的一部分。知识分子的角色不应再是“身处前线或偏居一隅”,以便说出所有人那沉默的真理,相反,作为权力体系的对象和工具,他应该“就地”与权力形式展开斗争,而斗争应该发生在“知识”、“真理”、“良知”或“话语”等各种秩序之中。

正是在这种意义上,理论不是实践的表达、转译或应用,理论本身就是一种实践。不过,如您所说,理论是局部性的、区域性的,总而言之,是非总体性的。与权力进行斗争,以便使之在其最隐蔽、最具潜伏性的地方显现、动摇。斗争不是为了某种“觉醒”(prise de conscience)(很长一段时间以来,作为知识的觉悟[conscience]都被群众掌握,不过,作为主体的觉悟却被资产阶级获取、占据),而是为了在一边连同所有为权力进行斗争的人颠覆、获取权力,不是退缩一隅教育他们。所谓“理论”,正是这种斗争的局域性体系。

吉尔·德勒兹:确实,理论正如同工具箱。它和能指没有任何关系……理论必须能被使用,它必须能发挥作用。并且,这也不是为了理论自身。如果没有人来使用理论,其中首先就包括已不再是理论家的理论家本身,那么,理论就将毫无价值,或者,属于它的时刻还没有到来。没有必要回到理论,我们要创造新的理论,我们还有其他事物要去创造。很奇怪,将这一点如此清楚地表达出来的是被认作纯知识分子的作家普鲁斯特:我的书应被视为朝向外部的一副工具,如果不适合,那您就去找其他眼镜,找到属于你自己的工具,而后者必定是战斗工具。理论不会总体化,它不断增殖、自我增殖。就其本质来说,进行总体化操作的是权力,而您,您在这一点上说得很明确:理论本质上是反权力的。一旦理论固定在某一点上,要它发挥什么实际效果而不爆炸就是不可能的,而必要时,爆炸完全发生在另外某处。正是因此,改良的观念才如此愚蠢、虚伪。或者,改良是由那些自诩为代表的人提出的,他们以为他人代言、以他人的名义说话为职业,但这只不过是权力的一种调整和分配,同时也是更大范围内的压迫。或者,呼唤、要求改良的是改良的利益相关者,那么此时这就不再是改良而是一种革命行动了,而因其局部性的特点,革命行动将致力于对权力及其等级架构的整体提出质疑。这在监狱里体现得尤为明显:囚犯即使是最细微、最谦卑的请求也足以戳穿普列文提出的所谓改良的幻景。如果在幼儿园里儿童们能让人听到自己的抗议,甚至只是疑问,这也足以让教育系统整体发生爆炸。事实上,我们生活其中的体系无法容忍任何事情(ne peut rien supporter):这正是它在每一点上根本的脆弱性所在,不过,它全局性的压迫力量也是由此而来。在我看来,在您的著作和实践中,您是第一位让我们理解这一基本事实的人:为他人代言的可耻。我的意思是:我们嘲笑代言体制,我们说它已经完结,不过,我们还没有看到这种“理论性”转换的结果,也就是说,理论要求那些相关人士最终从实践角度为自己说话。

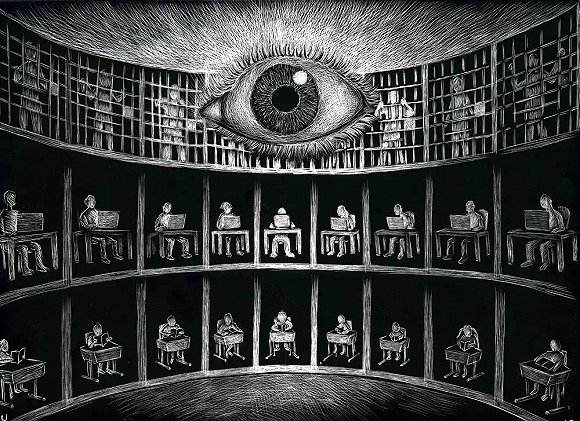

全景敞视监狱

米歇尔·福柯:而且,当囚犯开始说话的时候,他们对监狱、刑罚制度和正义有一套自己的理论。重要的正是这种反权力话语,这种由囚犯或我们所谓轻罪犯人掌握的反—话语,而不是某种关于犯罪的理论。监狱问题是一个局部性的边缘问题,因为平均来说每年只有不超过10万人进监狱。总体来说,今天在法国大约有30或40万人进过监狱。不过,这个边缘问题却震动了很多人。我很意外地看到,我们可以让这么多没进过监狱的人对监狱问题感兴趣,同时,我也很意外地看到,有这么多根本和监狱话语无缘的人也在回应这种话语,并最终理解了它。对此该如何解释呢?难道这不是因为一般来说,刑罚体系是权力作为权力以最明确方式表明自身的形式吗?把某人投入监狱,监视他,让他处于饥寒状态,禁止他外出、做爱……这就是人们能想象到的最具谵妄性的权力的展示。前几天我和一个曾在监狱里待过的妇女交谈,她说:“您想想我都四十岁了,有一天在监狱里作为惩罚,他们只让我啃干面包。”这个故事中让人震惊之处不只是权力运作的幼稚,还有作为权力,它在最陈旧、最肤浅的方式中运作得厚颜无耻。监狱让我们只以水和面包为生,就好像我们还是孩子。监狱是权力能以赤裸裸的状态、在其最极端的维度中展示出来的唯一场所,并且,它还能为自己作为道德权力的地位而正名。“我有权力进行惩罚,因为您知道,盗窃、杀人等等是可耻的。”监狱让人着迷的地方正在于此,在监狱里权力终于不再隐藏,不再戴着面具,它作为被推进到最微不足道的细节中的暴权展示出来,它本身就是厚颜无耻的,同时,权力也是纯粹的,并且,因为能够完全在某种道德的内部被表达,它完全可以被“正名”。正是这种道德主导着权力的运作。由此,权力野蛮的暴政就表现为善对恶、秩序对混乱从容的统治。

吉尔·德勒兹:在这种情况下,反过来说也同样正确。不只是囚犯被作为孩子对待,孩子同样被作为囚犯对待。孩子生活在一种本不属于他们的幼稚化状态中。在这种意义上,学校确实有点像监狱,而工厂就更是监狱了。只要看看雷诺汽车厂的入口就知道了。或者不如说,到处都是如此:白天上厕所你需要三张票。您曾挖掘出18世纪杰里米·边沁所写的一篇文章,其中恰好就提到了监狱改革:在崇高的改革的名义下,边沁建立起一种环形体系,其中被翻建的监狱成为模型,同时,我们不知不觉从学校过渡到手工工场,从手工工场过渡到监狱,反之亦然。这正是改革主义、改革了的代表体制的本质。反过来,当人们开始以自己的名义说话和行动时,他们并不是用一种代表体制——即使是翻转了的代表体制——来反对另一种,他们也不是用另一种代表性反对权力虚假的代表性。比如说,我想起您曾说过不存在一种与法庭相抗衡的人民法庭,事情完全发生在另外的层面上。

米歇尔·福柯:我觉得,在民众对司法部门、法官、审判庭和监狱的不满中,我们不应仅仅看到关于某种更完美、更公正的司法体制的观念,我们首先应该感知到权力以人民为代价运作的那个独特的点。反司法体制的斗争是反对权力的斗争,我不认为这只是一种反对不公、反对法庭的不公,以便让司法机构更有效运作的斗争。同样,令人震惊的是,一旦发生骚乱、反抗和暴动,司法机构就会连同并以相同名义和财政机构、军队以及权力的其他形式一起成为斗争的靶子。我的假设是——不过这只是个假设——比如,人民法庭(大革命时期的人民法庭)只是与大众结盟的小资产阶级控制、驾驭反对司法部门的斗争运动的一种手段而已。为了驾驭运动,人们提出建立人民法庭这种审判体系,后者指向某种本应公正的司法、某位本应公正宣判的法官。法庭的形式本身就属于资产阶级关于正义的意识形态的一部分。

吉尔·德勒兹:如果考虑一下实际形势,那么我们看到权力必定具有一种总体性或全局性的视野。我是说,从权力的角度看,实际压迫的任何一种形式都可以轻而易举地融入一个整体,而事实上,压迫的形式是多元的:针对移民的种族主义压迫、工厂里面的压迫、教育体系中的压迫、针对一般年轻人的压迫。我们不应该仅仅在对1968年学生运动的应对中来寻找所有这些压迫形式的统一体,我们更应该在(权力)针对不远的未来所做的协调一致的准备和组织中寻找这一统一体。法国的资本主义体系对失业“储备军”有很大需求,并且抛弃了自己充分就业的温情脉脉的自由主义面具。我们应从这一视角出发寻找各种压迫形式的统一体:限制移民,这应该被理解为我们把那些最困难、最令人不快的工作留给他们;工厂里的压迫,因为我们只要让法国人重新找回对越来越繁重工作的“品味”就够了;针对年轻人的斗争和教育体系中的压迫,因为如今劳动力市场对年轻人的需求越来越少,而警察压迫因此更为猖獗。所有职业阶层都不得不履行起越来越明确的警察职能:教授、心理医生、各行各业的教育者等等。您很久以前曾预言过而人们觉得不会发生的事情如今已经成为现实:所有监禁结构的强化。所以,面对权力的这种全局政治,我们要做的就是进行局部的反击、开火,并展开积极的、预防性的防御。我们不需要总体化,总体化只在权力一边存在,而一旦我们也这样做就会重建中心主义和等级体制的代表形式。相反,我们要做的是建立横向的联合,建立以民众为基础的网络系统。这正是最困难的地方。不管怎样,对我们来说传统意义上由权力竞争和分配建立起来的政治体制并不是现实,比如法国共产党(PC)或法国总工会(CGT)所代表的权力机关。如今,实际发生在工厂、学校、营房、监狱和警察局里的事情才是现实,以致行动传递出的信息与我们在报纸杂志上读到的(比如《解放报》发出的信息)完全不同。

米歇尔·福柯:这种困难,我们找不到恰当斗争形式的困境,难道不是因为我们仍然无法理解什么是权力吗?毕竟,直到19世纪我们才了解了什么是剥削,不过也许我们一直都还不知道什么是权力。或许,马克思和弗洛伊德也无法帮助我们理解我们所谓权力的这种如此神秘的事物,它既可见又不可见,既明显又隐藏,它无处不在实施。有可能,国家理论和对国家机构的传统分析并没有穷尽权力运作和实施的全部领域。这就是我们今天的未知之谜:谁在实施权力?权力又运作于何处?现在,我们或多或少已经知道谁在剥削,利益流向何处,经谁的手又在哪里投入再生产,不过权力……我们很清楚,执政者并不掌握权力。不过,“领导阶层”这个概念既不十分明确也没有得到很好的发展。“统治”、“领导”、“管理”、“权力阶层”、“国家机构”等等,这整个的概念游戏都需要得到分析。同样,我们应该弄清权力延伸到何处,经过什么样的中继,到达哪一层的决策机关,它总是充满等级架构、控制、检视、干涉和限制的细节。哪里有权力,权力就在运作之中。确切地说,没有人是权力的拥有者,不过权力总是在某一特定方向上运作,一些人在这一边,一些人在另一边。我们并不知道,确切地说谁拥有权力,不过我们很清楚谁没有。如果说阅读您的书(从《尼采》直到我期待着的《资本主义与精神分裂症》)对我来说如此重要,这是因为,在我看来它们在权力这个问题上走得很远:在意义、能指、所指等陈旧的主题下,(您的著作)最终针对的是权力、权力的不平等性以及针对它们的斗争等问题。任何斗争都是围绕着权力某一特别的焦点展开的(比如,一个小领导、低租金住房[HLM]的看门人、监狱长、法官、工会负责人、杂志主编等等,权力焦点数不胜数),而如果说确认一个焦点、揭露它、将之公之于众是一种斗争的话,这并不是因为人们没有意识到它,而是因为就这个问题发言、强行进入机构性信息的网络、为之命名、告诉人们谁做了什么、确定攻击的目标,这正是迈向其他针对权力的斗争的第一步。如果说被拘留者或监狱医生发出的话语是一种斗争的话,这是因为他们至少在一段时间内将谈论监狱的权力据为己有,而后者目前完全掌握在监狱当局及其改良者帮凶手中。斗争话语与无意识并不对立,和它对立的是秘密。这好像把大事化小,不过如果秘密确实那么重要呢?在“隐瞒”、“压抑”和“未言明”之间存在着一个模棱两可的系列,这个系列使廉价的“精神分析”得以可能,而实际上被“精神分析”的本应是某种斗争的对象。秘密也许比无意识还难以阐明。我们至今仍然不断碰到两个主题:“写作即被压抑物”、“写作天生就是颠覆性的”,在我看来它们歪曲了我们应对之展开严厉批评的种种操作。

吉尔·德勒兹:关于您提到的这个问题:我们很清楚谁在剥削,谁获得利益,谁在统治,不过权力却是更为分散的其他事物——我想提出下面的假设:即便是马克思主义,或者说正是马克思主义通过利益定义了这个问题(权力落在统治阶级手中,而统治阶级通过其利益得到对其名称的定义)。在这种情况下,我们就会遇到这个问题:为什么那些真正说来并不占有利益的人也会追随权力并与之紧密结合在一起呢?为什么他们也想从权力那里分一杯羹?或许,用投注(investissements)这个术语来说——它既是一个经济学术语也是一个无意识术语,利益不是最终的答案,因为还存在着欲望的投注。欲望的投注可以帮助我们解释这种现象,亦即,如果说我们无法违背自己的利益的话——因为利益永远追随欲望并随欲望一起出现——那么必要时,我们能够以一种相对个人利益来说更深切、更分散的方式去欲求。我们必须要聆听赖希(Reich)的呼喊:不,大众并没有被欺骗,在某一时刻,法西斯主义正是他们想要的东西。欲望的投注塑造了权力并将其扩散开来,正是因为欲望的投注,我们在警察和首相那里都能找到权力,而在这两种权力之间也不存在什么绝对的本质上的差异。正是欲望在社会机体上投注的性质使我们可以理解以下问题,亦即,为什么那些此前以阶级利益为名占有或应该占有革命投注的政党或工会会在欲望层面上获得改良主义的或完全是反动的投注。

米歇尔·福柯:如您所说,欲望、权力和利益之间的关系要远比我们通常想象的复杂。实施权力的人并不必定是实施权力就有利可图的人,而实施权力就有利可图的人并没有在实施权力,权力的欲望在权力和利益之间扮演着一个独特的角色。有时,法西斯主义体制中的大众想要某些人实施权力,不过我们不能将两者混淆起来,因为权力就实施在大众身上并以他们的利益为代价,直到其死亡、牺牲和屠杀。但大众仍然想要这种权力,他们想要这种权力得到实施。欲望、权力和利益之间的这种游戏还不为人知。人们花了很长一段时间才理解什么是剥削,而要了解什么是欲望,我们仍然还有很长的一段路要走。有可能,目前正在进行中的斗争以及在这些斗争中展现出来并与之融为一体的局部性、区域性、断裂性的理论,正是发现权力运作方式的开端。

吉尔·德勒兹:那么我们就再次回到这个问题:今天的革命运动拥有多个焦点,但这并不是一种虚弱或不足,因为某种特定的总体性属于权力和反动势力。比如,越南就是局部反击的一个了不起的案例。不过,从一个国家到另一个国家,或者,在同一个国家的内部,我们该如何思考这些不连续的作用点构成的网络及其横断性的联合呢?

米歇尔·福柯:您提到的地理上的不连续性的意义或许在此:如果说斗争的对象是剥削,那么就是无产阶级在引导斗争并定义了它的目标、方法、场所和工具;由此,与无产阶级联合就意味着和他们的立场、意识形态结合,意味着接受无产阶级的斗争动机。这是一种融合。不过,如果斗争的对象是权力,那么所有为权力滥用所苦的人,所有认为权力已无法容忍的人都应该加入到战斗中来,并且在他们所处的地方、从他们特有的积极性(或消极性)出发进行斗争。通过加入这场属于他们自己并且他们也完全知道其目标、能够决定其方法的斗争,他们也就加入了革命进程。当然,他们也是无产阶级的盟友,因为如其所是运作的权力,其目的就是维持资本主义的剥削体制。在压迫降临在自己头上的地方展开斗争,他们实际上是在为无产阶级的革命事业服务。此刻,妇女、囚犯、入伍新兵、医院的病人、同性恋者正投入到一场特别的战斗中,其目标就是实施在他们身上的具有独特形式的权力、压迫和控制。这些斗争属于目前革命行动的一部分,只要斗争是彻底的、既不妥协也不是什么改良,更不尝试仅仅改换名头以便对同一种权力进行调整。就无产阶级和那些处处维系同一种权力的控制和压迫战斗而言,这些运动和无产阶级的革命运动联系在一起。

这也就是说,斗争的普遍性完全不是发生在您刚刚提到的总体化形式中:以“真理”为形式的理论的总体化。构成斗争之普遍性的毋宁说是权力的系统本身,是权力实施和运作的所有形式。

吉尔·德勒兹:并且,如果我们想在(权力的)某一实施点触及任何事物,我们必定就会面对这一分散的集合体,而从任何最微小的改变要求出发,我们因此也必定被驱使着渴望将权力推翻。所有局部性的革命防御或攻击都以这种方式和工人阶级的斗争联合在一起。

(胡新宇译)