近日,《细读文艺复兴》新书发布会在北京举行,作者杨好与作家邱华栋、诗人欧阳江河和雕塑家隋建国以“文艺复兴与我们”为主题进行了跨界对谈。现场气氛热烈妙语频出,直播平台上有超过20万网友同时在线观看了这场对话。一周来,新书的销售也异常火爆,出版社已经在紧急加印。最小的读者竟然只有9岁,倒不是因为简单,而是流畅幽默得恰到好处。

新书发布会对话现场

《细读文艺复兴》从视觉解析角度切入,采用“地域+人物”的方式深入剖析佛罗伦萨画派、威尼斯画派、北方文艺复兴三个艺术流派,勾连起人、作品和社会,触摸那个时代的内核,呈现了一部“活的文艺复兴”。其中,与意大利同一时期进行文艺复兴的德国等“北方”国家的北方文艺复兴流派为国内同类书中首次重点提出,刷新了读者对文艺复兴的传统印象。整本书涉及29位艺术家的创作活动、思想和作品内涵,同时配以145幅收藏级图片,在可读性中平添了美感。

作者杨好是青年艺术史学者、收藏家、中央美术学院特聘讲师,先后求学于北京电影学院、北京外国语大学、英国圣安德鲁斯大学和伦敦苏富比学院。杨好立足当下中国,横跨文学、音乐、绘画、电影、艺术史、出版的多学科背景,带着多元化的视角和国际视野,深入探寻500年前那个艺术巅峰时代的真实。杨好既不将曾经的大师如米开朗基罗、达•芬奇、拉斐尔等神圣化,也不将其庸俗化去迎合某些异趣,她笔下的大师立体而生动。

作者杨好

近年来,文艺复兴在国内成了一个热门的文化词汇,但究竟什么是文艺复兴?复兴了什么? 与我们有着怎样的联系?对于那段500多年前的文化大繁荣,究竟该怎样解读?解读的意义又在哪里?北京时间记者就此独家对话了作者杨好。

文艺复兴:一个被创造的概念 一群斜杠青年的跨界狂欢

北京时间:大家都知道文艺复兴,甚至都可以谈论几位名家及其作品。但究竟什么是文艺复兴?这反而会让我们一时语塞。

杨好:首先,文艺复兴是一个被命名、被创造的概念。如果从艺术史的角度来说,最先给它起名字的人是19世纪的一位学者布克哈特。在《意大利文艺复兴时期的文化》中,他用德语写了一个词Versuch,来指代自己研究“Renaissance(文艺复兴)”的性质。这是一个非常有趣的词,德语里such是“寻找”的意思,而ver有一种主动性,布克哈特的文艺复兴有种主动寻找的意味。当我们在看文艺复兴时,其实都是站到一个寻找过程中,找到有可能是自己、可能是永远也不得而知的真相,或者可能就是一堆零碎的视觉资料。

其次,文艺复兴是在一个广阔的的社会背景下产生的,它从不神圣也不世俗。它是一段历史时间,狭义来讲一百年,广义地讲甚至五六百年的一段时间,这是一段巨变的历史。这本书首先要阐释的就是这段时间社会发生了什么,在艺术上又体现在哪里。

再次,文艺复兴时期是一个跨学科大爆发的时代,并没有固定的艺术学科,几乎每个艺术家都是集多个学科多种才艺于一身。比如大家熟知的达芬奇,不仅是画家,还是数学家、建筑师甚至军事家、医生,在考古、水利、地质上也都有所建树。英文中还诞生了一个词renaissance man文艺复兴人,就是指代那些博学多才的人。因此,文艺复兴时期的成就绝不仅仅是艺术,只不过艺术是最容易被保留下来的视觉材料,我们今天通过这些视觉材料来探寻当时的社会风貌。

文艺复兴:既不神圣也不世俗,它真实

北京时间:您多次提到“文艺复兴既不神圣也不世俗”,如果让您用一个词来界定文艺复兴,您会怎么选?

杨好:真实!真实的生活,真实的世界,真实的人。能够看到不加掩饰的蓬勃的野心,那不是一个无我的时代,非常肯定个人。大家都知道蒙娜丽莎,可是蒙娜丽莎背后也是俗世中的赤裸裸的契约关系;再比如大卫像,那背后隐藏着一个君王非常私密的野心。

《细读文艺复兴》封面

用当代语境重塑文艺复兴

北京时间:500多年后再去研究文艺复兴,您提到一个概念“用当代语境重塑文艺复兴”,这个应该怎么理解?

杨好:首先,文艺复兴本身在当时的历史阶段就是很超前的,那些艺术家在当时就是具备很强的当代性。今天我们再看文艺复兴,不是要缅怀过往,而是要去把握它的精神内核,然后拥抱当下这个时代。

其次,我们之前看到的很多关于文艺复兴的东西都是翻译的,这些可能不准确,也可能信息减损,而且目前市场上很多也不是西方大家所作,这些都会使我们对它的了解处于很浅很偏的阶段。如今我们可以跟西方人看到同样的资料,也有能力去剖析这些材料,认识的程度可能会更客观和自由,中国人已经有能力提出我们关于文艺复兴的见解。

文艺复兴属于未来考古学

北京时间:您谈到您涉足艺术史研究的初衷时说想藉此“了解曾经的时间的模样,探寻未来的时间的流向”,在发布会上也有一个提法“文艺复兴属于未来考古学”,愿闻其详。

杨好:人文学科甚至自然科学,到最后指向都是一样的,都是在探寻人在世界上、在历史中、在时间里的位置,我们一直都是在寻找自己。历史是一面镜子,文艺复兴也不例外。历史地看,今天发生的任何事情都是历史中发生过的,都不足为奇。

“文艺复兴属于未来考古学”是欧阳江河老师天才般的提法。其实,“古”永远指向未来。历史不是无限延伸的,在延伸的过程中一定可以往前回溯,不断地从既往的历史中延伸出一部分,才构成未来。如何预知未来?凭着对过往历史的理解,未来是可以预知的。“古”的就是未来的,未来会怎样都已经写在已知的答案里面,这是世界非常奇妙的一点,历史就是让你不再惊讶。

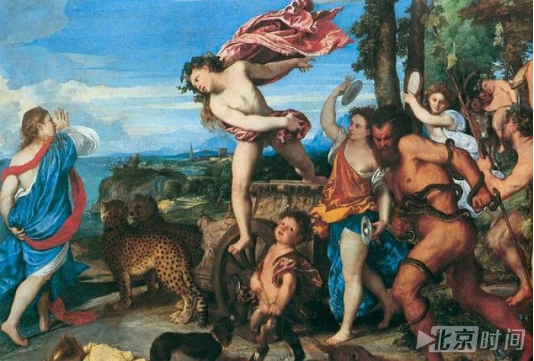

提香《巴克斯和阿里阿德涅》

艺术是无功用的,只是为了感受美

北京时间:您比较反感把艺术常识化?在我的理解里,如果有更多的人能接受艺术教育拥有艺术常识,对于提升审美能力和欣赏品位应该是一件好事啊?

杨好:艺术确实可以提升审美和品位,而不是为了“用”,艺术是无功用的。我反感的是试图把艺术拿来用,它本身不是一个实用性的工具。可以是谈资,但不能仅仅是谈资;艺术最终是为了让人学会感受美,这才是最重要的。在国外美术馆,有一点特别明显,亚洲观众一定会先说一句话“这是谁的?”或者“这是什么”,一定会先过去看标签再拍照,如果不知名的话,可能就不看了。但西方观众会先远远地看一下这里有哪些是我喜欢的,远远地欣赏,可能最后走近的是没那么出名的画作。审美是有喜好的,因为艺术本身就是带有感受性的,有很强的选择性。如果你带着强烈的“如果我喜欢的那幅画不知名,别人会怎么看”等杂念,你会完全丧失感受力,艺术也就失去了它本来的意义。

发布会现场作者杨好为读者签售

知识付费平台上的艺术:娱乐时代的又一个选项

北京时间:这两年知识付费平台崛起,不少平台上都有关于艺术的解读和普及,您怎么看?

杨好:这是目前的环境下碎片化系统的一个衍生品,是时代的产物。我只是担心一点,知识付费平台往往让你把一门知识甚至一个学科的希望寄托在某一个人身上,这样会失之偏颇。而且有些平台会有“3分钟带你……”、“15天还你……”这种营销,把知识吸取的过程给省了,对这种速成的东西还是要保持一定的警惕。

当然,知识付费有一定的时代性,这种碎片知识让我们的碎片化时间又多了一个选项,知识变得放松了,这是这个娱乐时代带来的改变,我不知道这是好是坏。

艺术的未来在中国

北京时间:您曾留学旅居英国5年时间,您看到的5年间国内艺术市场和环境有哪些变化?

杨好:出国时国内基本还没有艺术的概念,当时我说去国外学艺术史,大家都不太能理解“学这个干嘛呀?回来没工作!”回来之后却发现国内艺术已经很热,甚至比西方还热,谈论艺术的频率非常高。艺术市场的表现也特别活跃,有评论者说“艺术的未来在中国”,我特别相信这一点。

北京时间:对此,最通俗最喜闻乐见的解释是“中国强大了,经济发展起来了,开始了精神层面的追求”,您认可吗?

杨好:当然,最通俗的解释往往就是最真知的见地,一语道破了经济和艺术的关系。艺术其实是无用之物,但是它是经济的一个指标。经济发展上去了,对艺术是有硬需求的。消费升级之后,自然会有更高水平的需求。消费时代嘛,总想消费到和别人不一样的东西,奢侈品已经快不能满足这种需求了,现在能把人和人区别开来的标识可能只有艺术。所以现在奢侈品也在寻求跟艺术的结合,接下来就只有艺术能满足这样的需求了。