“铁板铜琶,霜缣雪楮,河海筑芸台,正桂子香时,枫霞艳处,谁将万丈云笺,皴成太学万重锦?句词境阔,水墨情长,丹青传大道,溯唐风晋骨,宋韵元机,君抱三秋烟雨,悟得平生三昧痴。”

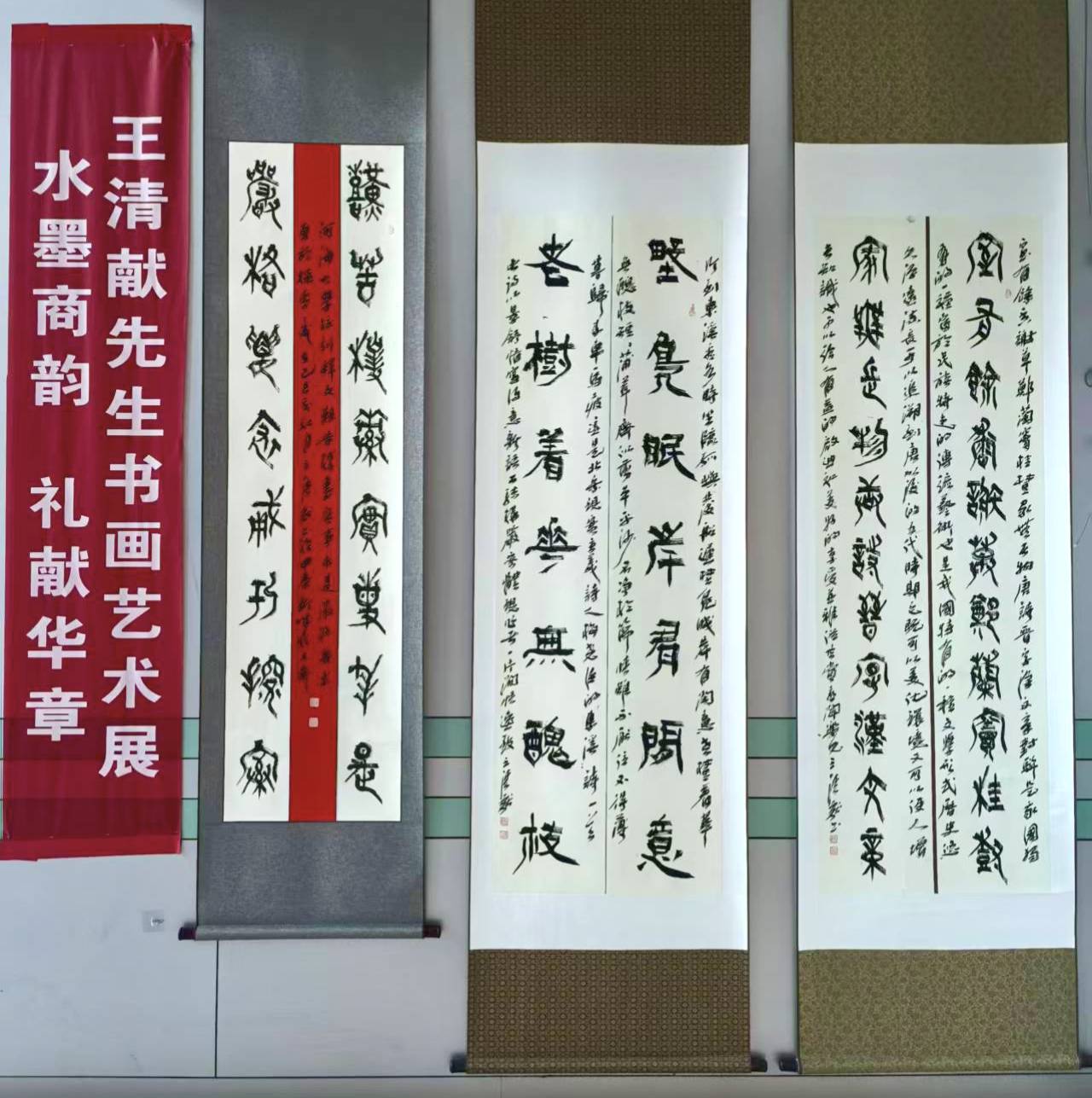

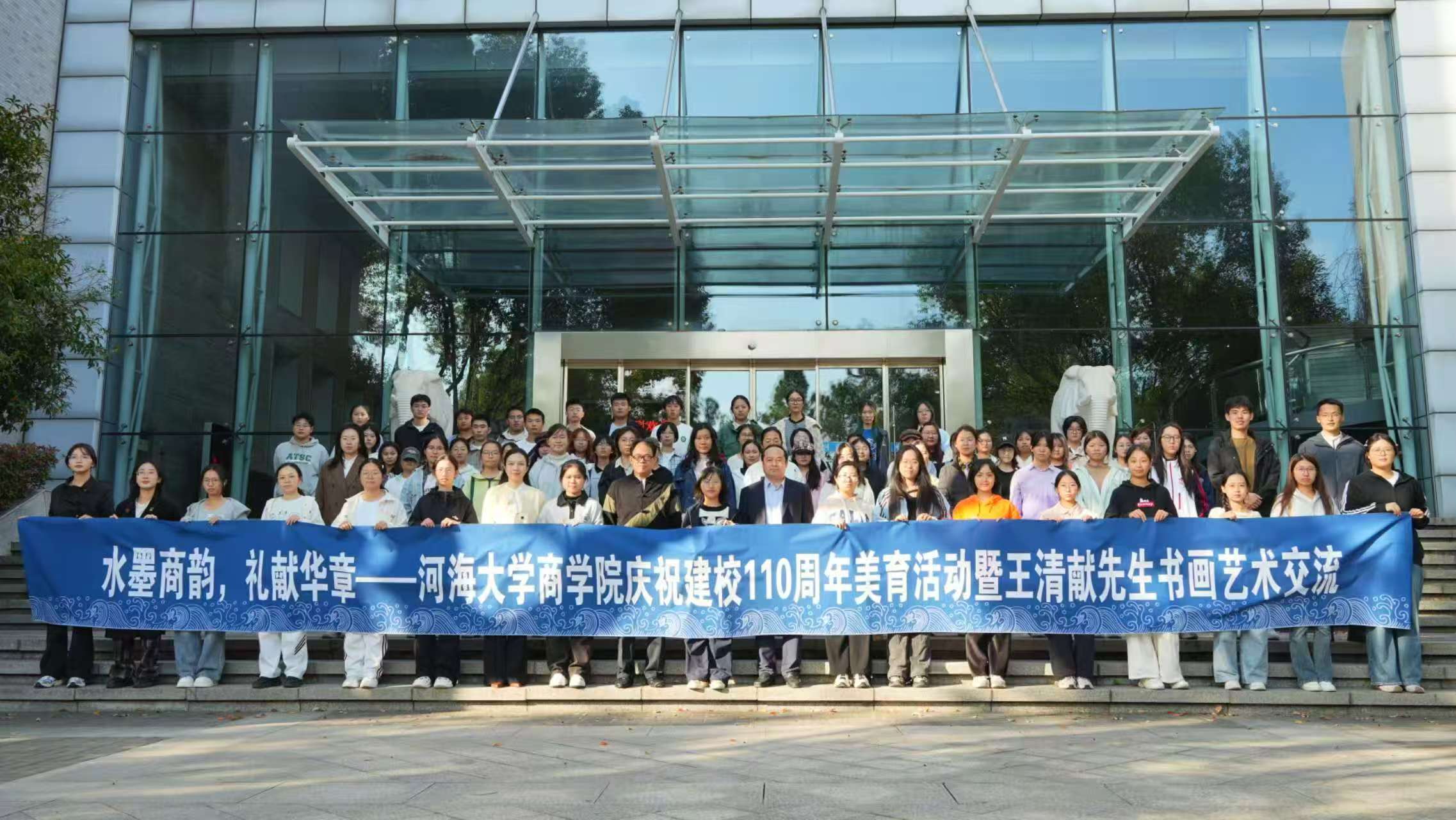

金秋十月,一场主题为“水墨商韵,礼献华章”的书画艺术交流会,在河海大学商学院拉开帷幕。王清献,这位从豫西大地走出的艺术家,通过书画展览、专题讲座、师生共创等形式,带领学子们走近艺术世界。楹联界百位名家同贺,上述楹联即为其一。

此间,王清献手书“上善若水,大道大德”八个大字的牌匾在商学院正式揭幕。这件作品巧妙融合了学校“治水兴邦”的办学传统与“水德”文化的深厚智慧,让传统书画的深邃美学与河海大学的深厚底蕴相互交融。

这是王清献为河海大学110周年校庆特别创作的礼物,也是他六十余年艺术生涯的一个缩影。

启蒙之始

1957年8月,王清献出生于河南洛阳伊川县。那片被龙门石窟文化滋养的土地,很早就为他注入了艺术的基因。

“我从小就喜欢书法,那时候家里穷,买支毛笔还是我的父亲粜红薯干买的。”回忆往事,王清献的目光变得深沉。

童年的王清献,自是没有钱买墨,就拿根树枝在地上划,或者“拿刀片刮些锅灰倒进水里一搅和,再用毛笔蘸着写”。对书法的痴迷,让他不放过任何练习的机会——走路时捡起树枝比画,吃饭时在饭桌上写,晚上睡觉还要在肚皮上划来划去。

五六岁时,他经常跟着父亲和乡亲,拉架子车去偃师诸葛镇拉煤。途中在龙门石窟所在的西山脚下歇脚时,其他人在落汗,他却趁机欣赏《龙门二十品》等石刻。那些古老的刻石,成了他最早的书法老师。

在鸦岭高中上学时,物理老师张新现的书法写得特别好,写大字报时总喜欢带上他。老师手持排笔在墙上即兴挥毫,少年王清献则一张张贴纸,耳濡目染间,书法的种子已在他心中生根发芽。

苦修之路

步入社会后,王清献当过大队团支书、公社电影放映员,1984年起在伊川县总工会工作。无论岗位如何变换,他对书法的热爱从未消减。

“无论工作多忙,我都要抽空练习书法。”

1985年,他做了一个重要决定——考入中国书画函授大学洛阳分校,走上了系统的学书之路。这使他从自习的“野路子”转向专业训练。

转折点出现在1990年。中国书画函授大学从全国三届毕业生中遴选出64名优秀学员,王清献作为其中之一,进入中国科技大学研究生院,进行了为期两个月的行草创作研究班学习。

这段经历成了他学书之路的“新起点和加油站”。

2000年12月,他的隶书作品入选由中国书协举办的第八届“全国中青年书法篆刻作品展”,这标志着他的艺术成就获得了权威机构的认可。

此后,他先后师从欧阳中石、刘恒、沈寿石、王荣生等名家,在博采众长中逐渐形成自己的风格。

创作之见

从事艺术实践40余年,王清献的作品涵盖书法与绘画创作。他的书法作品曾入展上述“中青展”等书法大展。

《书法导报》《羲之书画报》《中国书法》《书画世界》等专业报刊发表作品数十幅。

在王清献看来,几十年的书法研习,可归结为三句箴言:“既知险绝,复归平正”;“先走进去,再走出来”;“书之大局,以气为胜”。

他阐释道:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”这正是孙过庭《书谱》中的智慧。王清献认为,这种“复归平正”是铅华洗尽后的返璞归真。

对于传统与创新的关系,他有着辩证的思考:“‘先走进去’就是要先从古人那里汲取营养,读帖、临帖必不可少。”但“不能仅仅学习古人而不自思”,还要“敢于创新、敢于尝试,才能形成自己的独特见解”。

王清献还特别强调“气”的重要性:“写书法就像做人一样,乃书法之灵魂。”他追求“以楷书来养浩然之气,以行草书来养潇洒、浪漫之气,以篆隶书来养厚重、朴拙之气,努力达到书法与心境合一之大境界”。

雅俗之间

在中国的传统观念中,艺术常有雅俗之分。许多艺术家为求“雅”而不遗余力,而“俗”往往与低俗、庸俗相联。王清献对此有自己的见解。

“在我几十年的学书过程中,一直追求书法的雅俗共赏。”

他认为,“雅俗共赏”中的“俗”应是通俗而非低俗。“如果理解为庸俗、低俗、粗俗、恶俗,成为‘雅’的反义词、对立面,那么‘雅俗共赏’这个词就不成立。”

王清献指出,“雅俗共赏”是指书法作品在给人以美的享受的同时,各种文化层面的人都能够欣赏,看得明白。

他警惕那些在错误理念影响下创作的“光怪陆离、荒腔走板”的作品。

“我们只有把美的价值注入美的艺术之中,使思想和艺术相得益彰,作品才有灵魂;只有创作出百姓看得懂的书法作品,作品才有可能传之久远。”王清献认为,“作品唯有雅俗共赏,才是真高度、真境界、真智慧和真力量。”

传承之道

近年来,多位学者对当代书法发出“文化缺失”的呐喊。对此,王清献深有感触。

“当前书家传统文化修养的不足,是造成当代人文精神缺失的直接原因。”

他分析道,现代教育体系下成长起来的书家,对传统文化修养的浸先天不足。加之有些书家偏重书法外在艺术表现技巧,过于追逐书法展赛,漠视内在文化涵养,使得他们的书法艺术创作缺乏文化内涵和人文精神。

王清献敏锐地注意到,书法界常将书家的功夫分为字内功和字外功,但许多书家常常在字外功上打转。

“古人讲,‘书为心画’,‘书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已’。”

他认为,不能将书法引入浅俗化、功利化的境地。书法家应该“深入到传统文化中去,通过常年的不断修炼获得传统文化精髓的滋养,涤净自身的肤浅浮躁,才可能达到书法的至高境界,让书法为时代服务”。

美育之魂

如本文开篇所述,王清献的身影在今秋活跃在河海大学的校园里。他不仅带来了“水墨商韵,礼献华章”个人书画艺术展,更被聘任为河海大学商学院客座教授。商学院博士楼还为他设立了专属工作室。

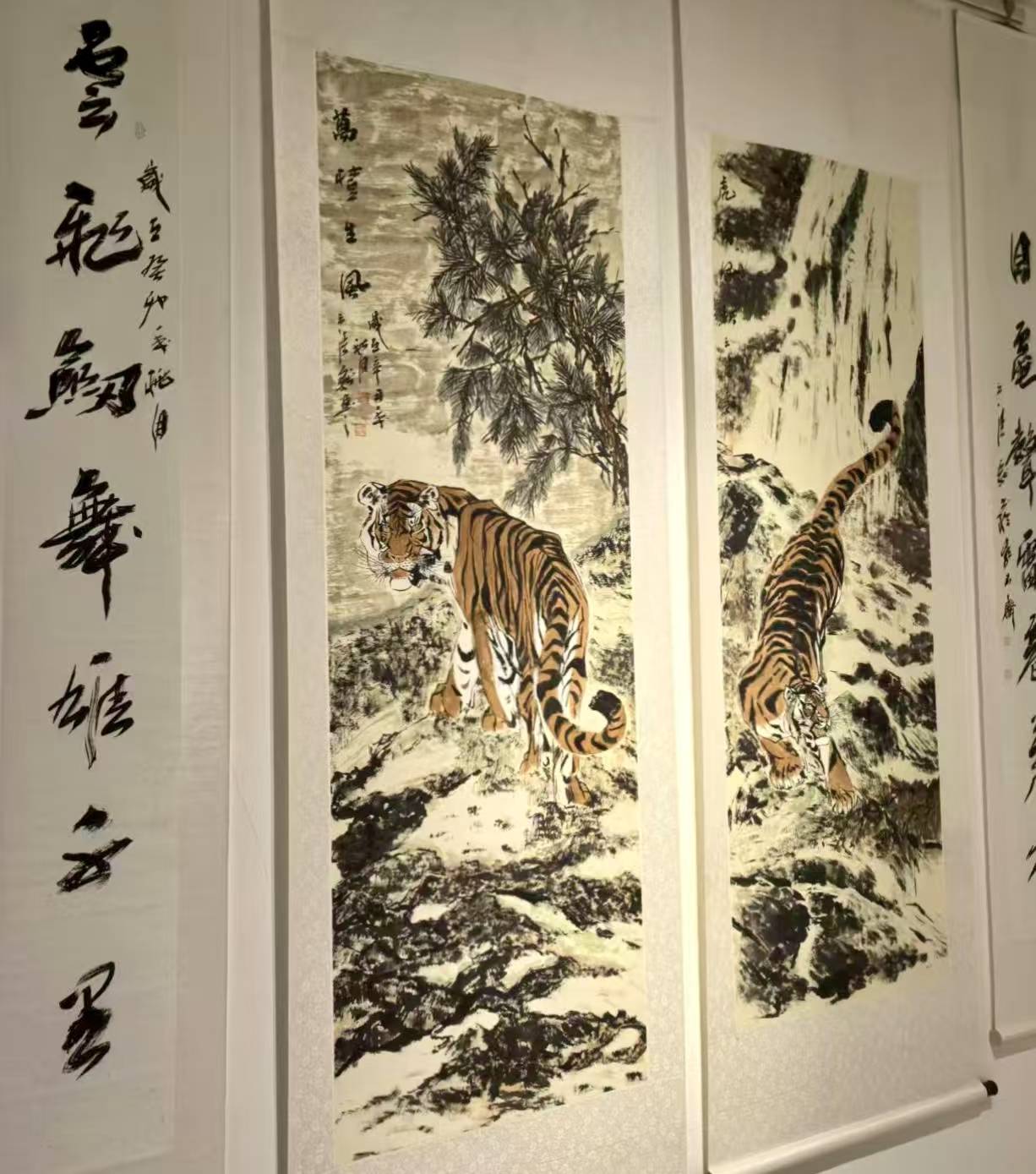

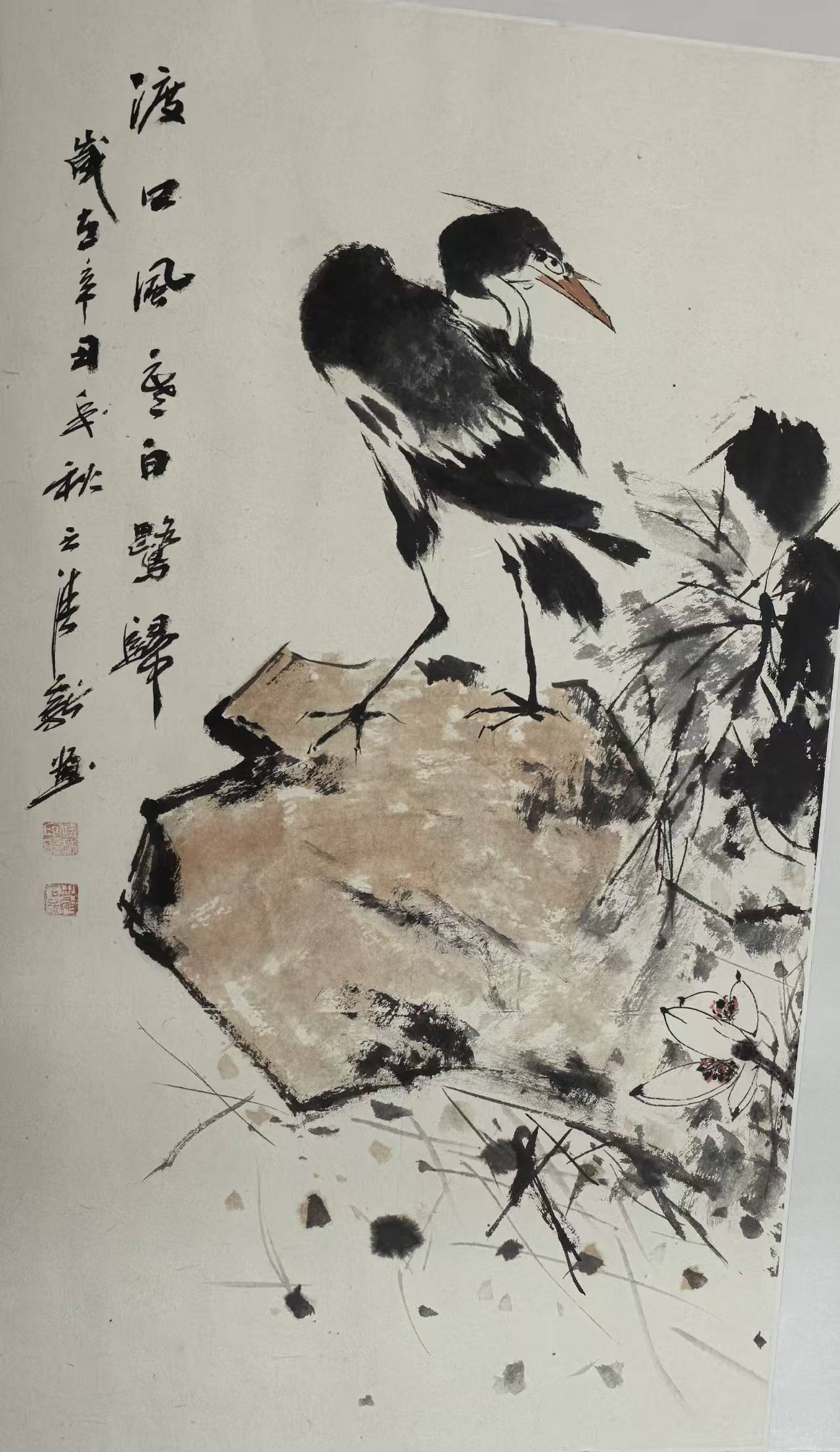

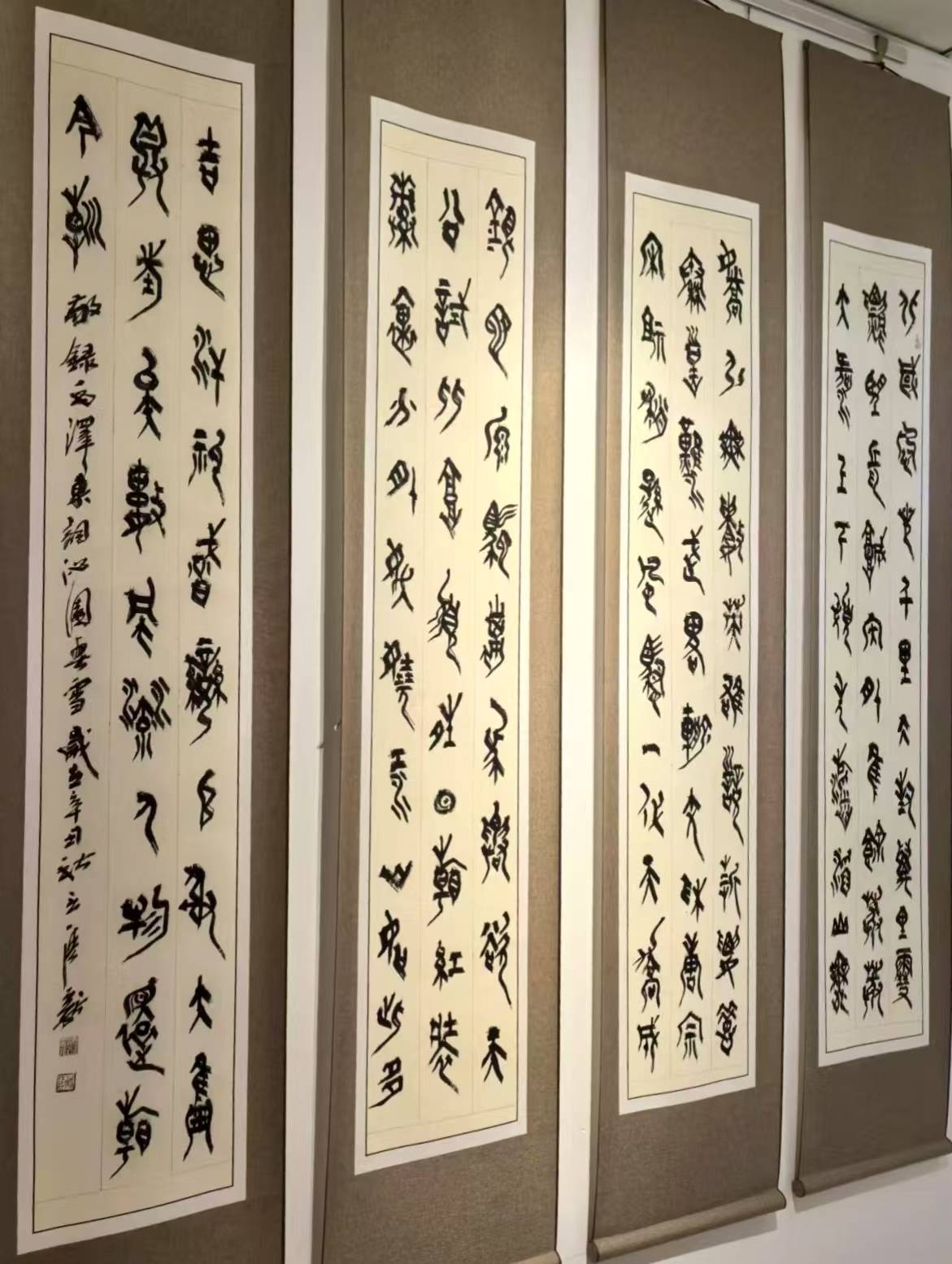

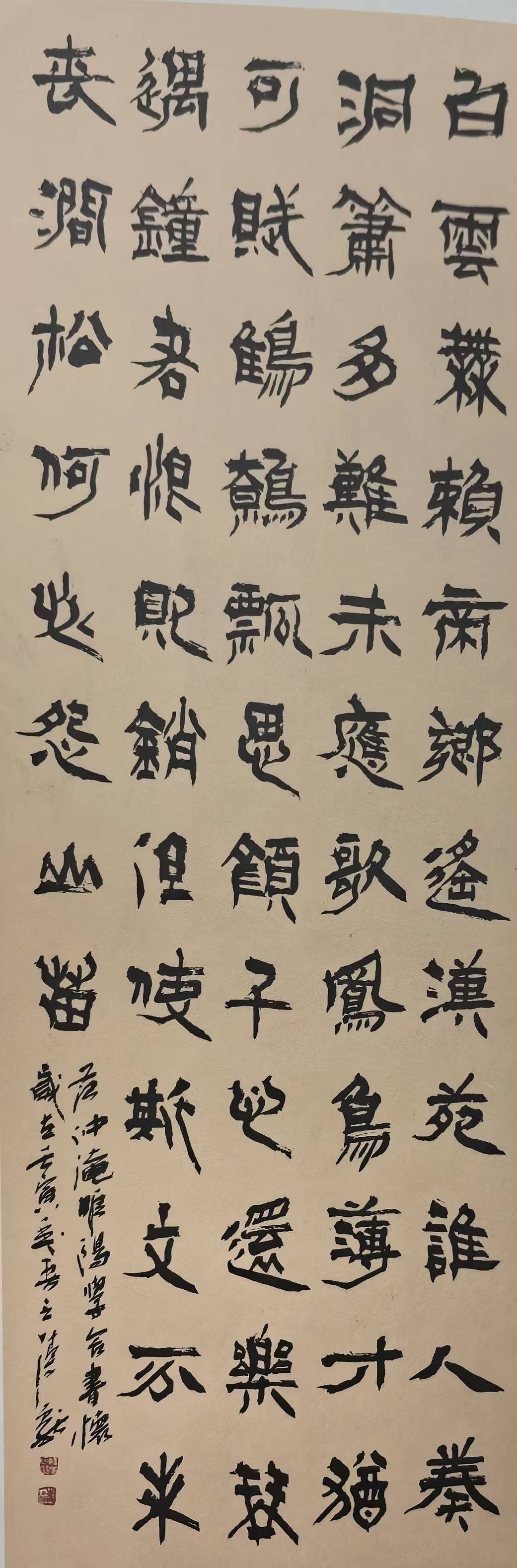

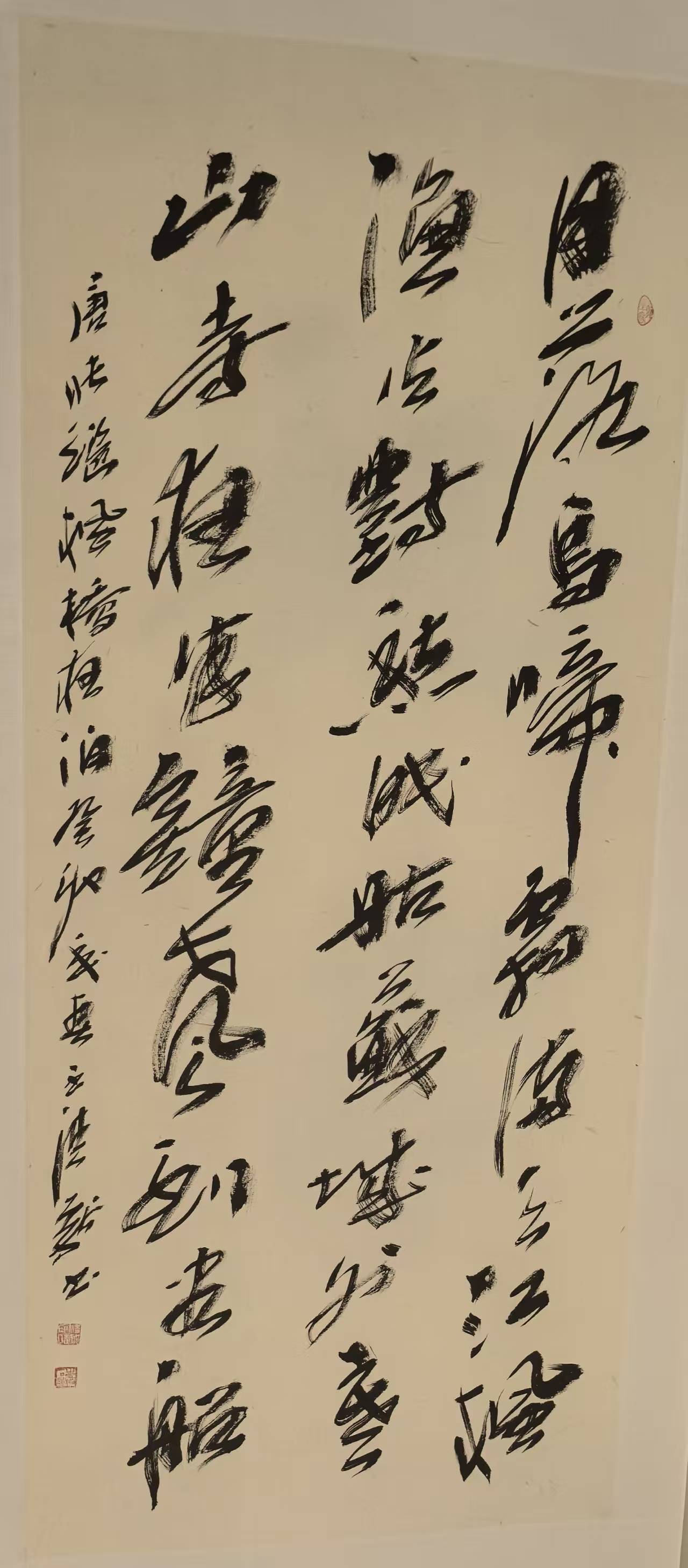

王清献近年创作的书画作品约110幅呈现于个展,这些作品不仅涵盖了楷书、隶书、篆书、草书等多种书法艺术形式,还包括了花鸟画等精美绘画,每一幅都凝聚了他对传统艺术的深厚造诣与独到创新。展览原定一个月,因反响热烈、广受好评,展期或延长至年底。

书画艺术交流会上,王清献现场示范书法技法,指导学生执笔运墨。一位参与活动的学生表示:“在王清献先生的精心教导下,同学们逐渐领悟了书画的精妙之处,纷纷挥毫创作。”

那支曾经由父亲用红薯片换来的毛笔,沉淀在他的记忆深处。如今,已过花甲之年的王清献,依然保持着每日清晨即起、沐浴更衣、挥毫作书的习惯。

“岩石斋”的窗外,是千年古都的现代风貌。斋内,他笔下的墨迹连接着过去与未来。正是“翰墨起苍龙,吞百叠云烟,吐千重气象,文心远溯通河海;丹青腾彩凤,揽一堂锦绣,扬九域风流,雅韵长传接古今。”(作者:王好凤,资深媒体人)

「艺术家小传」王清献,中国书法家协会会员、河南省美术家协会会员、中国楹联书法艺术委员会理事、非物质文化遗产非遗导师、河海大学商学院客座教授、河南省书画院特聘书画家、洛阳市范仲淹研究会副会长、豫西艺宝斋展览馆馆长。