开顺风车,对于大多数车主而言,是一件既能分摊自身出行成本,又能给他人提供便利的一举两得的事情。随着移动互联网技术的发展,以及顺风车用户规模的增长,如今车主在顺风车平台上遇到顺路乘客的概率已经越来越大。很多车主也已经把出行顺路捎人作为一种习惯,自己出行前,一般都会到顺风车平台上看看有没有顺路的乘客可以同行。

然而,一些顺风车主在在顺风车平台上接单,与乘客确认合乘意向并开启合乘之旅的过程中,偶尔还是会面临隐忧:万一被运管逮着了,以非法营运为由被罚款怎么办?

尽管过去几年,各地顺风车的法规规范与管理实践已经日趋完善,但对于真顺风车与非法营运如何界定,在部分城市的执法实践过程中依然不够清晰。对于日常上下班的私家车主,在平台上接上顺路拼友,而被判为非法营运的时候,他们的内心又将经历怎样的冲击?

类似的案例并不鲜见。在近日举行的在第二届中国顺风车健康发展法律论坛上,与会嘉宾分享了一些类似案例,以及案例的执法过程。其中有个案例,车主自身有出行需求,上平台接顺路乘客的单,但在合乘途中却被以非法营运为由扣车,而法规依据基本都是:“涉嫌从事无出租资格经营行为,拟处罚1到3万元”。从这位车主在平台的接单记录来看,过去半年内仅接过35单,单均22元左右。

执法部门的初衷是可以理解的,打击非法营运,保障市民的出行安全,维护客运市场秩序。而顺风车平台的初衷,其实和各地交通执法部门的初衷是完全一致的,只不过对于顺风车平台而言,他们是在做好做大真顺风的基础上,同时也在坚决打击和抵制非法运营。从这个角度讲,顺风车平台和主管部门是相向而行的,目标是一致的。事实上,以嘀嗒出行为例:嘀嗒顺风车不仅通过定价机制和单数限制,以及“真顺风信息匹配六步走” 模式,来规避有营运目的的车主,还通过技术手段和用户投诉反馈相结合的制度,进一步把非法营运性质的黑车排除在外。

那么,在实践中如何避免误伤?如何更好地保护并鼓励更多有车一族参与绿色顺风出行,集约出行的积极性呢?

在近日举行的第二届中国顺风车健康发展法律论坛上,与会专家学者及官员达成了共识:关键是,我们需要从广大群众的真实需求出发,从维护交通出行的有序和规范出发,从尊重法律和法治精神出发,从顺风车能带来的积极社会价值,以及对大众出行文明的引导意义出发。

而在当前阶段,破解“科学制定成本分摊规则,严格区别合规顺风车与非法营运”等顺风车法治建设难点是重中之重。这不仅关乎社会公平与正义,更关乎中国法治建设水平的发展和进步。

真顺风如何实现?如何保障?

自2016年国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》(国办发〔2016〕58 号文件)中对顺风车进行了明确定义发布以来,顺风车已经作为一种新的共享出行方式,逐渐被公众接受。但是众所周知,过去几年顺风车风波迭起,事故不断,对行业发展来说是不小的打击。

的确,顺风车行业存在一些亟待解决的突出矛盾和问题。一是,顺风车健康发展缺乏科学有效的顶层设计和制度安排。有的地方未及时出台顺风车规范发展的指导意见或管理办法,存在监管盲区和较大风险隐患。有的地方落实国务院关于鼓励顺风车发展的政策导向力度不够,特别是在出行成本分摊这个关键问题上,把真正意义的顺风车当非法营运打击。

那么,如何实现 “真顺风出行”? 基于 “真顺路”和“低定价”这两个本质特征,在近日举行的第二届中国顺风车健康发展法律论坛上,嘀嗒出行运营副总裁李跃军分享了嘀嗒出行在实践中探索出的“真顺风”的信息匹配六步走模式:

第一步:车主登记注册并设置常用路线;

第二步:乘客发布出行需求;

第三步:由平台进行数据运算,并将乘客需求发布并推送给顺路车主;车主在登记注册嘀嗒顺风车的第一步就必须把自己的常用路线固定下来,否则系统不会进行订单匹配;

第四步 由顺路车主根据时间是否合适等信息,选择合适的同行者;

第五步 双方信息匹配成功,乘客通过预付款进行合乘确认;

第六步 约定具体上车地点,顺风车合乘开始。

在顺路基础上,在尊重经济人假设客观规律的基础上,顺风车在定价上既要能够让有经济人属性的私家车主有意愿参与合乘;同时也要将同样是经济人属性的非法营运车辆排除在外。

事实上,通过这一六步走模式也可以看出,在现实生活中,顺风车要真正能成行,一定是车主和乘客都需要发布自己的出行路线和时间,平台来根据双方路线和时间的重合度,进行匹配。一方面根据路线及时间的匹配比例,将合适的乘客推荐给车主,另一方面,平台同样根据路线及时间的匹配比例,将合适的车主推荐给乘客。每一次顺风车合乘,都是车主和乘客之间双向选择,双向确认的过程。

此外,顺风车有别于快车和专车的营运出行方式,车主通常只是上下班,外出办事或者出游时才会顺路接单,因而其接单频率低,目前,嘀嗒顺风车平台依照各地的管理规定,对车主每日接单次数做出了不超过4单的限制,而从实践来看,目前嘀嗒出行平台目前活跃车主每日接单次数仅有1.6单,平均每日收入是52元,平均每公里价格是1.04元,远没有达到接单次数的上限。这是因为,顺风车主不是专职司机,他们不以营利为目的。

而从定价来看,通过六年的实践,嘀嗒顺风车现在运行价格在每公里一元左右,这一定价体系综合考虑了车主的油耗成本,耗费的时间和精力,以及风险成本,比较符合实际情况,既能有效排除非法营运的黑车,又能够让车主有一定的动力参与顺风出行。

“真顺风”如何被更广泛和深刻地理解?

中国法学会网络信息研究会副会长、北京科技大学知识产权研究中心主任徐家力表示,技术和法律的发展逻辑,是法律通常滞后于技术发展,技术发展推动法律的健全完善,这也是人类社会成长进步过程中的常态。

对顺风车而言,更需要讨论的,是顺风车这种现象是否顺应人类社会的发展,是否符合人性,是否让人舒服了?而按照传统观念和视角,一定要将其套进营运与非营运的框架中,其实是过时的做法。同时,徐家力教授指出,在顺风车发展过程中要把握三个平衡:

第一是营利性与非营利性的平衡;

第二是激励性与公益性的平衡;

第三是原则性与灵活性的平衡。

对于顺风车的非营利性如何辨析,中国社科院邓子滨教授也给出了一个全新思路,如何有效地辨析 “主观”与“客观”。邓子滨指出,一定要明确区分网约车和顺风车的区别在哪,顺风车主不以营利为目的,但这并不代表不可以盈利,而作为经营主体,顺风车平台要做到健康可持续发展,理应是可以盈利的。

顺风车法律及标准化工作委员会副主任、华允所创始合伙人李毅则从法律实务角度,还原顺风车被扣被罚相关案件的执法,审理过程。同时也指出,顺风车的社会化教育率亟待推广,亟待推广的点不仅仅是普通民众,还包括交通行业的基层执法者,以及各地城市人民政府的工作人员等等。顺风车作为一个新的业态,其需要用怎样的管理和规制手段,这需要各方在真正理解顺风车的本质属性以及社会意义的基础之上,更好地去摸索和实践。

李毅建议,顺风车平台或者行业可以根据自身经验和大数据去形成一些行业标准,既给立法者一些参考,同时也给乘客和车主一些能够参照的标准。对于标准李毅提出两点建议,第一,这个行业标准的出台不是泛泛的,不是仅仅限定次数、路线,而是说能够成为,比如说执法者去判断或者一般人去判断它是否是顺风车的操作指南。第二,是否可以通过黑车的特点,以负面清单方式列出,降低执法人员的学习成本、执法成本,这样能够让整个执法效率提高。

用法治精神更好指导顺风车管理实践

事实上,顺风车符合城市和社会发展的大趋势,适应历史潮流,更符合人性。城市化的快速发展带来人们出行需求的快速增加,给道路通行和公共交通体系带去了越来越大的压力。一面是越来越多空驶的车辆让道路越来越拥堵,人们的出行成本越来越高,一面又是很多居住在离市中心或上班地点越来越远的人们,正在为每天如何轻松便捷地通勤而发愁。

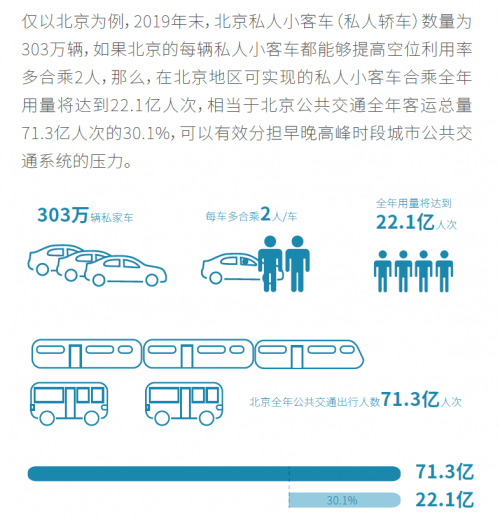

据《北京市2019年国民经济和社会发展统计公报》统计,2019年,北京市机动车保有量为636.5万辆,比上年末增加28.1万辆。民用汽车590.8万辆,增加16.2万辆。而顺风车的互助共享出行本质,为交通供给侧结构性改革提供了新路径。不仅缓解了早晚高峰出行困难、车辆限号等难题,且在不占用额外道路资源的情况下,保证了市民出行品质,对提高交通运输效率,推动绿色出行也有促进作用。

在去年,由中国公路学会,城市智行研究院,中国交通报和嘀嗒出行联合开展的顺风车行业标准课题研究集思会中,很多网友在线上议题讨论时都留言表示,顺风车对自己而言帮助很大,一方面,远途上下班,不用再公交地铁来回倒腾,尤其是早晚高峰时期反而更好约车,另一方面,节假日返乡,也不用再为抢票而焦虑,以及提着大包小包行李去赶长途列车,反而可以一站直达,打开车门就是家门。而遇上的顺路车主,很可能还是老乡。

顺风车的发展源自于民众巨大的真实出行需求。那么,如何让现有的车辆和道路资源发挥更大的效率,缓解潮汐出行的压力,如何让那些居住在公共交通尚不便利的上班族们,也能轻松,高效地去上班?如何让那些希望一定程度节约自身出行成本,同时又有分享和利他精神的顺风车主们,能够安心地捎带乘客? 这不仅是一个法律问题,经济问题,更是一个巨大的社会课题。

顺风车行业统一的标准规范的继续出台,有利于促进这个行业的良性和有序发展。而要让真顺风的实践之路走得更好、更顺利,则有赖于更多法律专业人士来参与辨析和研判,有赖于政府,平台,学界,用户更加深入的沟通,让法规与规定更好地符合实际,同时用法治的精神更好地指导顺风车行业管理实践,才能最终让顺风车造福更多百姓,更好地发挥其应有的社会价值。

正如徐家力教授所言,顺风车这种新的业态,新的互联网技术,给法律提供了挑战。但法律绝不能阻碍这个行业,判这个行业死刑,取而代之的是要研究现有的法律,研究现有的文化,从法律角度为新的业态保驾护航,这才是正确拥抱新事物的方法。