曾经,博物馆是教科书里“曲高和寡”的殿堂;如今,它却是年轻人朋友圈里人潮汹涌的“流量高地”。从故宫文创的“奉旨旅行”火遍全网,到上海博物馆特展门票“秒光”,再到小红书上人手一本的“盖章”攻略……“博物馆热”已从一种文化现象,演变为一场全民参与的产业浪潮。

热闹背后,更值得关注的是其依托的产业链与商业逻辑。近日,启信宝发布《2025全国博物馆行业报告》,依托自身强大的数据资源与产业分析能力,清晰展示博物馆行业的新格局、新业态与新机遇。

北京企业总量领跑,上海称霸消费

博物馆,正在成为最热门的线下文化消费场景之一。根据国家文物局数据,2024年全国博物馆共接待观众14.9亿人次 ,相当于每个中国人都走进过一次博物馆。

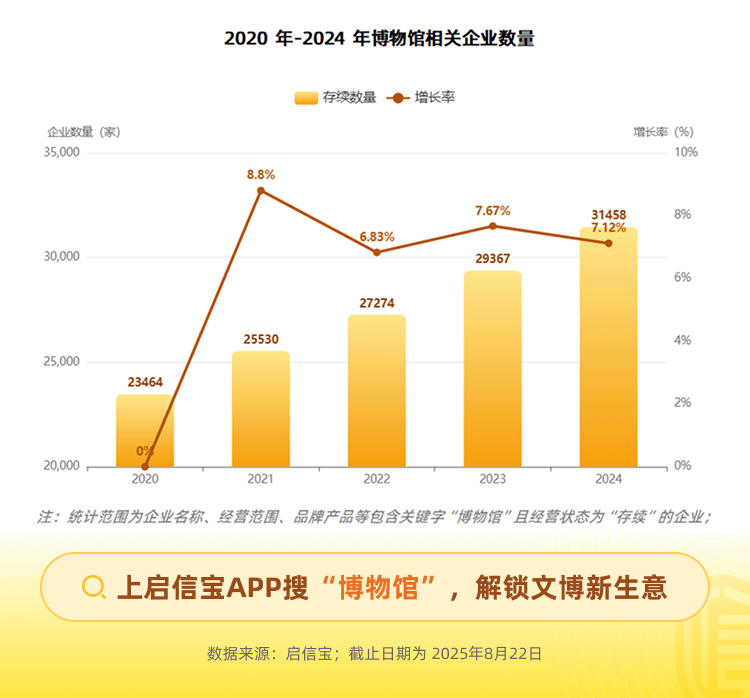

启信宝数据显示,截至2025年8月22日,我国博物馆相关企业的存续总量约3.1万家,近五年相关企业保持持续增长,平均增速为8%。从地域分布来看,华北地区以1.1万家的总量领先全国,凸显出该地深厚的文化资源底蕴与密集的文博机构布局;华东地区紧随其后,相关企业数量达8194家。

在城市层面,北京以4807家的绝对数量优势位居榜首,几乎是第二名广东省(2575家)的两倍,展现出首都作为文化中心的强大吸引力。广东、山东、江苏三省构成第二梯队,博物馆企业数量均超过2000家,反映出这些地区文化产业的活跃度。陕西、四川、河南三省虽然在博物馆相关企业总数上并不占优,却凭借诸如兵马俑、三星堆等世界级文化IP,走出了一条以特色文化资源驱动的发展路径。

另一方面,结合某线上消费平台数据来看,上海在消费热度方面表现亮眼,线上关注度和线下购买力双双登顶,成为当之无愧的“双料冠军”。这不仅反映出上海公众对博物馆文化活动的高参与度,也体现出该城市在文化消费领域的强劲吸引力和转化能力。

34亿文创收入背后的“吸金密码”

随着运营模式的不断创新,博物馆已逐渐摆脱“高冷”形象,探索出多样化的商业变现通道。

国家文物局报告显示,2024年全国博物馆文创产品销售收入达34.28亿元,同比增长63.7%,增速显著。部分头部博物馆表现尤为突出,如故宫博物院的文创收入已超过门票收入;再如,创刷新行业记录的上海博物馆《金字塔之巅:古埃及文明》特展,总营收达7.6亿元,其中文创及周边收入贡献4.4亿,占比近六成,凸显出文创板块的盈利能力。

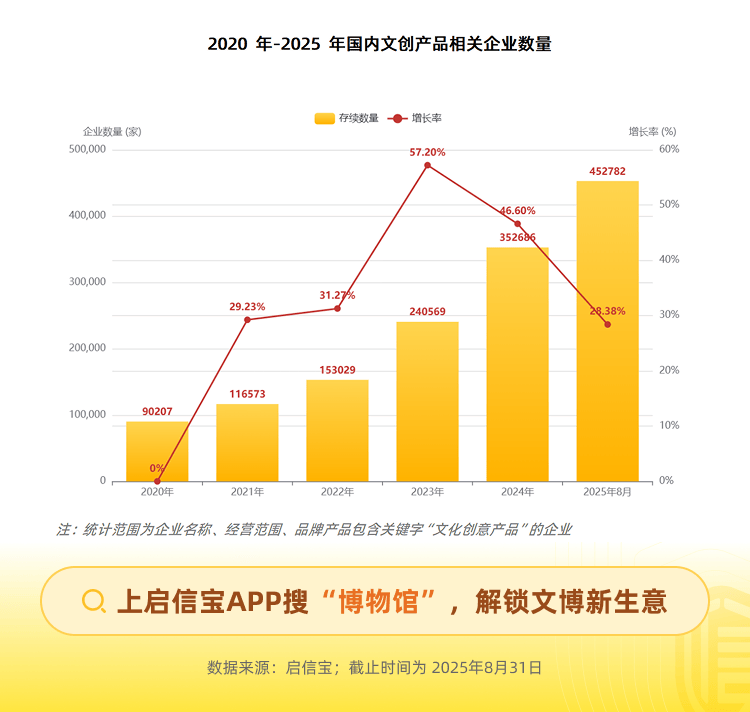

这一增长背后,离不开众多市场主体的积极参与。启信宝数据显示,近六年来,国内文创产品相关企业数量增长五倍,截至2025年8月已达4.5万家,覆盖创意设计、生产制造和销售运营等全环节。

这些企业中,不少是由博物馆自身设立的文化创意公司,承担IP商业化运营的重要职能。例如,故宫博物院旗下拥有“北京故宫文化创意有限公司”等多个文创相关企业;中国国家博物馆设立了“国博(北京)文化产业发展有限公司”,专注文创产品开发与推广;上海博物馆等地方机构也通过多家分公司与服务部推进相关业务。

通过加强对核心IP的著作权与专利保护,这些热门博物馆成功推出了多款现象级文创产品,如三星堆青铜人像系列、国博“凤冠”冰箱贴、湖北省博物馆“吴越争霸”蒜鸟摆件等,实现了文化价值与市场收益的双赢。此外,它们还借助商标矩阵和全品类布局,逐步构建起品牌化、产业化的运营体系。以故宫博物院为例,据启信宝不完全统计,其与关联公司共申请商标超1140个,覆盖日用百货、服装鞋帽、美妆、食品、文教和玩具等众多门类,展现出IP从文化符号向消费生态全面扩展的布局。

启信宝《2025中国博物馆行业报告》显示出,博物馆正在从“知识殿堂”走向“全民舞台”。在政策扶持、数字技术与跨界合作的共同推动下,行业正迎来产业链条的全面升级。未来,启信宝将继续发挥商业查询领域优势,持续关注行业动态,带来更多深度洞见与分析。